조회: 898

업데이트: 25-08-14 15:29

마음의 길

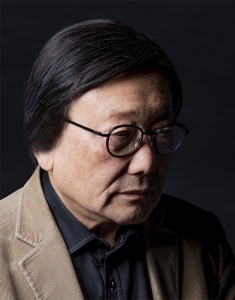

이태수 시집

마음의 길

이 태 수 시인

1947년 경북 의성에서 출생, 1974년 《현대문학》을 통해 등단했다. 시집 『은파』(2025, 문학세계사), 『먼 여로』(2024, 문학세계사), 『유리벽 안팎』(2023, 문학세계사), 『나를 찾아가다』(2022, 문학세계사), 『담박하게 정갈하게』(2022, 문학세계사), 『꿈꾸는 나라로』(2021, 문학세계사), 『유리창 이쪽』(2020, 문학세계사), 『내가 나에게』(2019, 문학세계사), 『거울이 나를 본다』(2018, 문학세계사), 『따뜻한 적막』(2016, 문학세계사), 『침묵의 결』(2014, 문학과지성사), 『침묵의 푸른 이랑』(2012, 민음사), 『회화나무 그늘』(2008, 문학과지성사), 『이슬방울 또는 얼음꽃』(2004, 문학과지성사), 『내 마음의 풍란』(1999, 문학과지성사), 『안동 시편』(1997, 문학과지성사), 『그의 집은 둥글다』(1995, 문학과지성사), 『꿈속의 사닥다리』(1993, 문학과지성사), 『안 보이는 너의 손바닥 위에』(1990, 문학과지성사), 『물속의 푸른 방』(1986, 문학과지성사), 『우울한 비상의 꿈』(1982, 문학과지성사), 『그림자의 그늘』(1979, 심상사), 시선집 『잠깐 꾸는 꿈같이』(2024, 그루), 『먼 불빛』(2018, 문학세계사), 육필시집 『유등 연지』(2012, 지식을 만드는 지식), 시론집 『예지와 관용』(2024, 그루), 『현실과 초월』(2021, 그루), 『응시와 관조』(2019, 그루), 『성찰과 동경』(2017, 그루), 『여성시의 표정』(2016, 그루), 『대구 현대시의 지형도』(2016, 만인사), 미술산문집 『분지의 아틀리에』(1994, 나눔사), 저서 『대구문학사』(공저, 2020, 대구문인협회), 『가톨릭문화예술』(2011. 천주교대구대교구) 등을 냈다. 한국시인협회상(2021), 상화시인상(2020), 대구예술대상(2008), 천상병시문학상(2005), 한국가톨릭문학상(2000), 동서문학상(1996), 대구시문화상(1986) 등을 수상했으며, 매일신문 논설주간, 한국신문방송편집인협회 부회장, 대구한의대 겸임교수 등을 지냈다.

시인의 말

시가 나를 부르는 것일까.

어쩌면 시마에 사로잡혔는지 모른다.

올해 연초에 펴낸 시집 [은파]에 이어

스물세 번째 시집을 낸다.

2025년 여름

이태수

▢차례

Ⅰ

이 풍진세상에서---12

내가 나를 찾아---14

나를 기다리다---15

길에 대한 묵상---16

새 소리---17

조약돌과 멧새---18

어떤 길조吉兆---20

강물이 흐르듯이---22

내 마음의 행로 1---24

내 마음의 행로 2---25

내 마음의 행로 3---26

내 마음의 행로 4---28

어떤 화음和音---29

말과 길---30

말의 사원---32

밀림에서---33

와불臥佛 앞에서---34

목어木魚 울음---36

꿈과 꿈---38

무덤덤---39

Ⅱ

새봄의 신호탄---42

불발탄---43

산문山門, 이른 봄---44

삼월의 눈---45

벚꽃 사태---46

능수벚꽃---47

백매화---48

이별 노래---49

꿈결---50

봄비 소리---51

곤줄박이---52

갈래머리 소녀---54

튤립, 그 소녀--56

비가悲歌, 장미---58

처가 옛집 목단---60

한여름 풍경---62

마음이 울적하면---63

강가의 저물녘---64

먼 그대에게---66

미련---67

Ⅲ

아침 풀잎---70

외딴섬, 나뭇잎 하나---71

어느 한나절---72

빗소리 판타지아---73

비 판타지아---74

은피리 판타지아---76

솔숲길을 걸으며---78

여름 저녁에---79

별밤에는---80

별, 전언---82

귀뚜라미---83

그믐달---84

로즈마리, 그녀---85

달항아리---86

단풍---88

늦가을 점묘---89

겨울 입새에서---90

내리는 눈---92

한밤의 눈---93

그래도 지금 여기가---94

Ⅳ

돋보기---98

미시微視, 거시巨視---99

갈라파고스---100

읍울悒鬱---101

언덕에 서서---102

중심 잡기---104

숙명---105

눈감고 가다---106

몽블랑 만년필---107

야구 경기를 보며---108

거울 앞에서---110

꽃길―이구락 시인---111

고해告解---112

간절한 기도---113

그의 첼로 연주---114

비토섬에서---115

도로徒勞일지라도---116

먼 여정旅程---117

|해설| 홍용희(문학평론가)

나를 찾아가는 비움의 여정---120

Ⅰ

이 풍진세상에서

새들이 날아가는 하늘을 올려다본다

마음눈이라도 높이 올라가서

이 풍진세상을 내려다봤으면 좋겠다

나를 들여다보면 먼지투성이

눈을 돌려봐도 티끌투성이다

어쩌려고 세상이 이리 돌고 있는지

아수라장을 헛도는 것 같아

먼 하늘을 우러르고 있어도

마냥 그런 도가니일 뿐이다

세상이 하늘을 따르는 날이 언젠가

먼 길 돌고 돌아서 올 건지

이 염원도 허당 짚기일는지

새들이 날아가는 하늘을 우러러본다

마음눈이라도 높이 올라가서

이 풍진세상이 바뀌는 걸 보고 싶다

내가 나를 찾아

간밤의 아름다운 꿈이

가뭇없이 멀어지고 말듯이

아침 햇살에 반짝이는

풀잎 이슬이 굴러내리듯이

잡지 못하는 순간과 찰나를

언제까지 보내야만

잃어버린 나를 찾게 될는지

꿈으로만 머무르는 꿈같이

사라져버린 이슬같이

덧없는 세월이라 할지라도

내가 나를 찾아간다

나를 기다리다

먼 수평선을 바라보다가

나와 내가 평행선으로만 간다는

느낌이 새삼 든다

지금 여기의 나와

몽매에도 애타게 되고 싶은 내가

만날 때가 오기나 할지

먼 수평선 저 너머까지

만나러 마음은 달려가지만 나는

되돌아오고 말 뿐

하지만 날 저물자

바다에 내린 별들이 기다리라고

나직이 일러주는 것 같다

길에 대한 묵상

산에 오르다가 쳐다보면

길이 하늘로 올라간다

뒤돌아보면 길이 따라온다

따라오는 것 같더니

낮은 땅으로 내려간다

오르고 내리는 길은

다 같은 길인데 왜 이럴까

높은 데로 올라가려면

낮게 내려가라는 것일까

새 소리

새 소리에 귀를 기울이다 보면

내가 그 소리에 들고 있다

새는 나뭇가지에 앉아있고

나는 옥빛 하늘에 오르고 있다

조약돌과 멧새

바닷가에서 데려온 조약돌을

아침 창가에 앉아 어루만지고 있는데

멧새 한 마리 날아와 지저귄다

맑은 햇살과 버무려서 그런 걸까

유난히 탱글탱글한 노랫소리

때마침 조약돌에 깃들어 있던 파도가

멧새의 지저귐 따라 나들이하는지

오래된 이야기를 들려주는 것만 같다

눈을 감고 귀 기울이고 있으면

조약돌의 소리 없는 노랫소리에다

참새가 생기를 불어넣고 있는지

조약돌의 오래된 사연에 후렴과 같이

노래를 보태는지도 모른다

나는 어쩌면 오래 파도에 시달리면서

모가 다 닳은 조약돌같이

둥근 마음을 꿈꾸고 있어서인지

이 아침 멧새의 지저귐이

내 먼 꿈에 노래를 끼얹는 것도 같다

어떤 길조吉兆

무슨 새인지 창밖에서 밝게 지저귄다

무슨 뜻인지는 알 수 없지만

창가로 다가가니 맑게 갠 아침이다

좋은 날을 알리는 전갈인 것 같다

나뭇잎들에 가리어 보이지도 않는

새는 유리창 너머서 연신 지저귄다

간밤의 악몽들을 떨쳐내면서

창문 열고 먼 하늘을 끌어당겨 본다

(세상이 혼란스러워 요즘 일상도

거의 악몽 속과 다르지 않지만)

꿈속에는 새들이 어디론가 날아가고

새를 좇던 나는 벼랑 아래로

굴러떨어져 뒹구는 피투성이였다

깊은 산골짜기에서 헤매야만 했다

그 악몽을 벗어나려고 몸부림치다

늦잠에서 가까스로 깨어나서일까

하늘이 새삼 우러러 보이고

새소리가 길조의 메시지로 다가온다

강물이 흐르듯이

집을 나서 걷다 말고 발길 돌린다

어느새 마음 바뀌어 버리다니

가려던 마음도 따라온다

대문 앞에 서니 또 마음이 바뀐다

가도 그만 안 가도 그만

그런 곳일는지 모르지만

대문도 떠미는 것 같아 돌아선다

누군가 내 앞을 지나쳐 걸어간다

새들이 날아와 지저귀고

앞서가는 이가 손짓한다

그래, 새길로 나서는 게 순리겠다

강가에 당도하자 강물이 일깨운다

낮게 낮게만 내려가라고

그래야 바다에 이른다고

채근하듯이 아래로 흘러가고 있다

가는 데가 어딘진 몰라도

낯선 길을 따라가 보려 한다

되돌아올지라도 강물이 흐르듯이

내 마음의 행로 1

왜 자꾸만 뒤돌아보게 되지

예견하지 못한 큰 눈이

내 발자국들을 지우고 거기 담긴

마음의 행로까지 덮어버리기 때문일까

가지 않을 수는 없어

폭설에도 안 보이는 길을 더듬어 간다

간신히 한 걸음씩 나아가면서도

갈 길 못잖게 온 길을

왜 자꾸만 뒤돌아보게 되지

내 마음의 행로 2

솔숲에서 바다를 바라보다가

수평선 너머로 가는 마음을 바라본다

돛대도 없이 잘도 간다

다람쥐가 쳇바퀴를 돌리듯 되풀이되는

일상에서 모처럼 벗어나서일까

깊은 속살을 끝없이 닦고 있을

아득한 바다는 잃었던 꿈도 떠올린다

솔바람 소리에 귀 열며

먼 꿈속으로 떠난 마음을 불러들인다

꿈을 깨듯 말 듯 되돌아온다

내 마음의 행로 3

길섶에 핀 풀꽃에 눈길이 머문다

무슨 꽃인지 모르지만

시드는 모습이 마음 붙들기 때문이다

요즘은 왠지 피는 꽃보다

지는 꽃에 마음과 눈길이 간다

마음을 비우고 내려놓으려 하면서도

아직 미련이 고개 드는 탓일까

미련의 끝은 어디일는지

그저께 돌연 비명횡사한

지기의 얼굴이 눈 앞을 가린다

죽는 줄도 모르고 죽었을 그 사람의

짧은 비명도 환청 같이 들린다

귀를 막아봐도 들려온다

이 세상살이가 아름다운 소풍이라고

어느 시인은 읊었지만

아직 그렇게만 보이지는 않는다

내 마음의 행로 4

저 먼 산 저쪽에 가보고 싶다

가보려고 몇 차례 마음먹기만 했던

저 산 너머에는 누가 살고 있으며

어떤 꽃들이 피어 있는지도 궁금하다

하지만 상상 속에만 자리한

그곳엔 가지 않아야 좋을 것 같다는

생각이 문득 드는 건 왜일까

가서 본 뒤 실망할까 그렇고

아름다운 상상 속의 세계를 그대로

간직하는 게 나을 듯해서다

꿈꾸는 세계는 한결같이 아름다워도

꿈 바깥은 그렇지 않게 마련이다

이상향은 언제까지나 꿈속에 있어

나는 꿈만 좇아가는지 모른다

어떤 화음和音

암자가 보이는 산골짜기 소나무 숲

은은하게 들리는 독경 소리와

맑게 흐르는 물소리가

절묘하게 화음을 이루고 있다

소나무 그늘에 깃들어 눈을 감는다

이럴 때는 혼자 있는 게 제격 같다

울적한 마음 달래려고 왔듯이

이 화음에 머물고 싶다

사람들 속에서 사람이 그리워

찾아 나서던 마음도 내리고 지운다

마음은 제 홀로 물소리를 따라가고

독경 소리 따라 물 위에 뜬다

머물고 싶은 한때이지만

이 순간도 붙잡아두지 못한다

눈 뜨니 소나무가 내려다보고 있다

말과 길

말은 길이며 길은 말이다

태초에 말이 있었다는 건

그때부터 길이 있었다는 말이다

이 세상 모든 것은 소통하고

원하든 않든 가는 길이 있다

말이 없으면 길도 없고

길이 없으면 말도 없다

모든 길은 말과 함께 있으며

모든 말은 길과 더불어 있다

길이 너무 많을 경우는

없는 것과 다르지 않다

말이 많으면 없는 것과 같다

길과 말은 한 몸과 다름없다

언제나 한 몸이므로 말은 길이다

같은 몸이므로 길은 말이다

말과 길은 종말도 같이한다

말의 사원

말을 하지 않을 수 없으나

되도록 삼가려고 마음먹는다

나무도 꽃도 말없이 피고 자라듯이

침묵이 모든 말을 잉태하고 있듯이

침묵의 심연으로 내려가서

말하지 않는 말을 받들고 싶다

말이 잠 깨는 사원은 멀고

그 길에 이르려 안간힘 쓰지만

왜 이리 말이 말을 부르고

그 말들에 어지러워하고 있는 걸까

새삼 나무와 꽃들 앞에서 새겨본다

꿈꾸는 말의 사원에 이르러

침묵의 말을 깨우려 한다

밀림에서

깊은 산 속에 들면

나는 밀림 속의 한 포기의 풀

울창한 나무 그늘에 조그맣게

흔들리는 한 포기의 풀

있어도 그만 없어도 그만인 듯이

나무 그늘에 끼어들어

있는 듯 없는 듯한 한 포기의 풀

울창한 나무 위 하늘이

내려다보는 이 시원의 한때는

찰나를 영원으로 이끌어 가듯

나도 품어 안아준다

와불臥佛 앞에서

솔바람 소리에 귀를 연다

무슨 말인지 모르면서 귀를 기울인다

모르는 것이 부끄럽고 한심해서

마음눈을 뜨려고 안간힘을 쓴다

저마다 자기 자신을 등불로 삼고

내가 가르친 진리의 등불을 밝혀

부지런히 정진하며 살라던 석가모니의

그 법어가 실려 오는 걸까

와불은 말 없는 말만 하고

솔바람 소리는 그 열반 직전의 법어를

은밀하게 실어 나르는지 모른다

와불의 전언을 알아듣지 못했던

나는 그런 등불을 켜지 못한 채

속절없이 떠돌고 헤맸을 것이다

와불 앞에서 솔바람 소리에 귀를 열며

아득한 서천을 우러른다

목어木魚 울음

해 질 녘 절집에서 목어가 웁니다

무명을 흔들어 깨우려 빈 배로 웁니다

늘 그랬듯이 눈을 뜬 채

막대기로 두들겨 맞으며 웁니다

저 울음소리는 배 울림으로

무명을 밀어내고 깨우는 소리입니다

언제나 눈 뜨고 깨어나라고

눈 부릅뜨고 외치는 소리입니다

허공이 무명의 바다라서

목어는 그 바다를 깨우려 나아갑니다

한결같이 제자리에서 나아갑니다

세상은 무명의 바다입니다

그 바다에 사는 우리는 눈을 뜨고서도

눈 감은 듯 깨어있지 못해

이 무명 속을 떠돌며 헤매고 있습니다

목어는 우리를 일깨웁니다

꿈과 꿈

잠 속에서 꿈꾸면 깨고 싶고

잠 깨면 꿈꾸고 싶어진다

잠 속에서는 늘 악몽에 시달리지만

그런 꿈 밖에서는 그 반대의 꿈을

잠 속까지 데려가고 싶기 때문일까

잠 깨면 꿈꾸고 싶어지고

잠들면 꿈 깨려 안간힘 쓴다

무덤덤

오면 가고 가서 오지만

그보다는 가서 안 오는 게 많다

옛날에는 가도 오기를 기다렸으나

요즘은 오면 오는 대로

가면 가는 대로 무덤덤 받아들인다

옛날에는 갈등에 빠지고

마음 아프고 쓰라리게 하던 일들도

요즘은 무덤덤 삭이면서

아쉬워하다가도 이만하면 다행이며

그래도 감사하다고 마음 바꾼다

모든 건 거기가 거기다

옛날에는 앞만 바라보며 걸었지만

요즘은 뒤도 돌아보며 걷는다

부푼 꿈을 꾸던 옛날과 달리 요즘은

무덤덤 마음 내려놓고 비운다

끝날이자 첫날이듯이 걸으려 한다

Ⅱ

새봄의 신호탄

기다리는 봄이 오기는 올는지

봄 같지 않은 봄을 보낸 세월과는 달리

몽매에도 기리던 봄이 올는지

삼월 중순인데도 한파와 폭설

다시 한겨울 옷을 입고 거리로 나서 보니

봄을 향한 발걸음들이 기꺼워

뜻밖에 마음이 놓이기도 한다

갈릴레오가 그래도 지구는 돈다고 했듯이

진리를 이긴 거짓이 있었던가

봄을 이기는 겨울이 있겠는가

한반도의 봄은 먼 길 돌아 힘겹게 오지만

붐비는 발길이 새날을 부른다

젊은이들의 저리 도도한 함성

거짓을 몰아내려는 이리 단호한 파도가

새봄의 신호탄이 되는 듯하다

불발탄

기대했던 새봄의 신호탄이

불발탄이 되고 말았다

진실이 거짓에 밀려나고 말다니

다시 또 얼마나 기다려야 할지

열망의 함성이 그 벽을 못 넘고

거리를 달구고 있지만

세월은 아직도 거꾸로 간다

하지만 우리가 바라는 봄이

언젠가 오리라 믿는다

손바닥으로 하늘을 가리어본들

기리어질 수는 없지 않겠는가

갈 건 가고 올 것은 오게 마련

머잖아 저번 불발탄이

새 신호탄을 데리고 오리라

산문山門, 이른 봄

멧새 서너 마리 앞산에 배회하고

산문 앞에 엎드린 바위 하나

그 옆에 꽃잎을 내미는 노루귀 몇 포기

이 정경을 감싸 안으며 도는 범종 소리

내 마음이 저 바위 같았던가

그래도 봄은 어김없이 다가오고

노루귀꽃의 전갈을 읽고 있으면

범종 소리에 안기는 것 같다

동자승이 잰걸음으로 내 앞을 질러가고

그를 따라 마음이 제 먼저 법당에 든다

멧새 두어 마리 날아내려서

노루귀에 봄노래를 끼얹고 있다

삼월의 눈

자작나무에 내리는 삼월의 눈이

검은 얼룩들을 지운다

뒤늦게 잠깐 지우다 말고 녹는다

때아닌 때기 때문일까

겨우내 오락가락 늑장 부리더니

봄이 다가오자 이제야

미뤄 두던 짓을 하고 있는 걸까

가관이라 여기는 듯이

자작나무는 우두커니 바라보면서

딴전 부리는 모양새다

삼월의 눈은 괜히 오는 것 같다

벚꽃 사태

창밖의 산발치는 벚꽃 사태다

지난겨울 함박눈 내린 풍경 같다

봄인데도 세상이 봄 같지 않아서일까

활짝 피어 눈부신 벚꽃들이

무엇 때문에 눈송이 같아 보이는 걸까

그저께 벚꽃 만나러 갔다가

그 꽃길에서 하늘나라로 홀연 떠난

시인의 얼굴이 겹쳐 보여서

그런 것 같기도 하지만, 이내 지고 말

벚꽃 신세 탓인지도 모른다

와서는 떠나야 하는 인생길이라지만

지고 있는 벚꽃들을 바라보면서

마음은 다시 허당 길을 간다

능수벚꽃

앞뜰에 이사 온 능수벚나무

애타게 누구를 기다리고 있나

기다리다 지쳐 온몸 쳐진 채

어서 돌아오라고 저리도 활짝

그 마음 열어 보이고 있나

백매화

백매화 한 송이가 마음을 붙든다

지나치려다 발길 멈춘 채

먼 옛날로 거슬러 오른다

마음 아리게 하는 그때의 사연이

아득한 세월 거슬러 내려

꽃잎에 맺히고 있는 건지

돌이키지 못할 그 시절이

잠깐 꾼 꿈이라서 그런지

꿈같은 꿈이라 이리 가슴 저린지

꽃피던 봄날 홀연 떠나간

백매화 같던 그대 그리워

백매화 꽃송이에 마음 붙들린다

이별 노래

목련꽃이 피듯이 오더니

벚꽃이 지듯이 떠나가네

얼마나 기다렸던 만남이었던가

또 얼마나 기다려야 할는지

야속한 인연

열차가 가는 평행선 철로를

바라보며 위안 삼아야 할 건지

또다시 봄이 돌아오듯이

다시 또 만날 수 있기를

꿈결

아름다운 꽃을 바라보면 안쓰럽다

이 찰나를 붙들 수는 없어

보면 볼수록 마음 아리는 걸까

오면 가고 피면 지고 마는

꽃도 가는 세월도 한갓 꿈결 같다

봄비 소리

창가에 앉아서 봄비 소리를 듣는다

아득한 나라에서 먼 길을 오는

천사의 속삭임 같다

눈감고 들으면 들릴 듯 말 듯

나직이 귀엣말로 전하는 복음 같다

곤줄박이

창밖을 우두커니 바라본다

하루가 다르게 나뭇잎들이 풋풋하다

아무 말 없이 제 길을 가는

저 나무들의 신비한 생명력

어느 숲에서 날아왔는지 곤줄박이가

들으라는 듯 연신 지저귄다

나를 숲으로 초대하는 걸까

한참 머뭇거려도 채근하듯 지저귄다

내가 일어서자 알았다는 듯

앞산의 숲 쪽으로 날아간다

신발 끈을 조여 매고 앞산에 오른다

벌써 무성해진 나무와 풀들

나도 그 대열에 끼어드는지

간밤의 악몽도 밀려나 버린 것 같다

아까 그 곤줄박이가 기다려

나를 반겨주고 있는 것일까

몇 마리 더 가세해서 밝게 지저귄다

나도 이끌리듯 어우러진다

갈래머리 소녀

예쁘고 순결한 소녀와 가끔 만난다

요즘 꿈속에서는 왜 그런지

소년 시절 먼발치서 바라보기만 하던

갈래머리 소녀와 어우러진다

세파에 때가 묻고 이지러졌기 때문에

꿈속에서라도 그리되는 건지

내가 소년으로 되돌아갈 수 없으므로

그런 꿈이라도 꾸게 되는지

눈을 뜨면 소년도 세월 저편에 있다

찬물을 한 잔 들이켜고 눈을 감으며

그 꿈속으로 거슬러 오른다

옛날이 가물가물 보이다 말다가 한다

동화 속의 꿈꾸는 소녀 같아

그 시절 먼발치서 바라보기만 했는데

가까이서 함께 어우러지다니

보이다가 말다 해도 눈물겨울 뿐이다

세월이 덧없어 꿈속에서라도

때가 묻지 않은 나를 찾기 때문일까

튤립, 그 소녀

오늘 아침 앞뜰에 핀 튤립은

까마득한 세월 저편의 소녀 같다

어디서 무얼 하며 사는지도 모르는

한 여인이 옛 모습 그대로

나를 만나러 온 것만 같다

뜬금없는 몽상이더라도 한동안

이 환상 속에 머물고 싶다

마치 동화 나라의 요정 같은 그 소녀는

먼발치에서 서너 번 보고

가까이 만난 적도 없는데

그 동화 속으로 가고 싶어서 이런 걸까

해마다 봄이 오면 떠오르는

그 소녀가 앙증스럽고 새치름한

빨간 튤립을 닮아서 그런지

튤립에 겹쳐서 보이는 건지

어디서 무얼 하며 사는지도 모르는

까마득한 세월 저편의 그 소녀가

오늘따라 이다지도 보고 싶다

비가悲歌, 장미

빨간 장미꽃이 마음을 붙잡는다

심란해 뜨락에서 서성거리다가

그 꽃잎에 빠져든 나를 내가 본다

꽃잎 속의 나도 바라보는 나를 본다

그 사람은 비바람 불 때 떠났지만

지금은 하늘이 맑고 따끈한 날

빨간 장미꽃에 그 사람의 마음이

맺힌 채 여태 머무르고 있는지

바라보면 내가 점점 더 빠져든다

그런 나를 내가 바라보고 있으면

빨간 장미꽃 속의 그 사람도

바라보는 나를 내다보고 있을까

못다 한 말들을 하고 있을까

불꽃처럼 꽃잎들이 유난히 빨갛다

그 사람이 떠나간 지 오래됐건마는

오월이 다시 오면 장미꽃과 함께

떠나간 날들도 되돌아왔는지

빨간 꽃잎에 마음 붙잡혀 있다

처가 옛집 목단

잡초 우거진 처가 옛집 뒤란에

붉은 목단꽃들이 활짝 피었다

퇴락한 빈집에서 옛 주인을 기리듯이

옛날 모습 그대로 피어올랐다

장모와 장인이 떠나간 하늘나라

그 먼 나라를 향해 붉은 마음 열듯이

꽃잎들을 한껏 열어젖히고 있다

주인은 가서 돌아오지 않아도

기다리다가 다시 봄이 오면 어김없이

그리운 마음 펼쳐 보이는지

세월은 주마등처럼 흘러간다

한여름 풍경

햇볕이 맨발로 뛰어내리고

나무들은 진초록 생기로 팔을 뻗는다

구름 한 점 없는 하늘은

햇빛과 나무들에게 길을 터주고 있는지

이 한여름에 오르내리는

오묘한 우주 질서를 바라보고 있으면

새삼 하늘을 우러르게 된다

한 치 앞도 모르는 채 사는

나는 이 질서 속에서 허우적거릴 뿐

순리를 어기지 않았는지

하늘을 따르지 못하고 있는 건 아닌지

덧없는 발길을 멈추어서

이 한여름 풍경 앞에 잠시 붙박인다

땡볕 속 나무들은 짙푸르다

마음 울적하면

마음 울적하면 산길을 걷는다

인적 없는 오솔길을 따라

홀로 느릿느릿 걷는다

나무와 풀들, 바위와 돌들,

가끔 하늘도 바라보며 걷는다

새 소리, 골짜기의 물소리,

바람 소리를 들으면서 걷는다

아무도 마주치지 않으려고

외진 길을 골라 걷는다

사람의 말이 들리지 않는

자연의 품속에 안기며 걷는다

강가의 저물녘

저물녘 누가 휘파람 불며 걸어간다

강가엔 은사시나무 긴 그림자

그 그림자를 디디며 점점 멀어진다

허공에 흩어지는 휘파람 소리

무표정한 산이 강물에 물구나무서고

처량한 그 소리도 희미해진다

그의 뒷모습이 가물가물 멀어져가고

은사시나무 가지 끝에 걸렸던

희멀건 낮달도 이젠 보이지 않는다

나는 쓸쓸해서 휘파람을 분다

은사시나무도 그림자를 거둬들인다

먼 그대에게

장미꽃 한 송이 바치고 싶다

먼 그대에게

붉은 장밋빛 마음을 끼얹고 싶다

떠나간 뒤 영영 안 돌아오지만

물 같이 흐르는 세월 그 너머에서도

옛날 그대로 내 가슴에 머무는

그대에게 그 시절 저어하다 못한

꽃불 지피듯

장미꽃 한 송이 바치고 싶다

미련

꽃은 바라보고 들여다봐야 한다

그 아름다움만 가져야 한다

내가 보고 있는 꽃이

내 것이 아니듯

내가 가진 것이

나를 스쳐 떠나갈 뿐

세상 모든 것도 마찬가지다

한동안 나를 스쳐 지나갈 뿐이다

이런 생각을 하고 또 새기면서도

왜 가지고 싶은 마음까지는

말끔히 비우지 못하고 있는 걸까

Ⅲ

아침 풀잎

풀잎이 햇살을 눈부시게 되쏜다

밤새 안으로 움츠렸다 생기가 돌자

적정량만 쟁이고 되돌리는 걸까

아침 풀잎이 예사로 보이지 않는다

맺힌 이슬도 말끔히 떨쳐버리고

초록빛 생명력에 불 지피는 모습은

절제의 미덕 시사로 보게 한다

외딴섬, 나뭇잎 하나

외딴섬에 와서 나를 들여다본다

나도 조그맣게 떠 있는 섬일까

사람들 속에서 홀로 떠돌아다니다가

아무도 살지 않는 섬에 깃들어 보니

넘실거리는 파도가 사람들 같다

사람들과 함께 있으면서도 홀로이던

나는 파도에 에워싸인 작은 섬 같다

홀로 왔다 홀로 갈 수밖에 없는

세상이라는 것을 이 작은 섬이 새삼

작아지기만 하는 내게 일깨워주는지

섬 나무의 잎을 흔들어 보인다

내가 외딴섬의 나뭇잎 하나같다

어느 한나절

정신 줄을 놓듯이 한나절

서재에 앉아서 창밖을 바라본다

지나는 바람에 나뭇잎이 흔들리고

하늘에는 몇 점 구름이 떠간다

옛꿈들이 창유리에 어른거리고

지저귀는 새들도 들락날락한다

책상 위의 책들은 단잠에 들고

기억의 창이 닫히다가 열리곤 한다

한나절을 정신 줄 놓듯이 있으면

나도 보이다 말다가 한다

빗소리 판타지아

눈감고 빗소리에 다가간다

언젠가 꿈속에 가본 먼 나라,

빗소리가 나를 그곳으로 이끌어간다

천사들이 사는 그 나라는

눈을 감아야만 가볼 수 있는 곳이다

지금 나직이 들리는 빗소리는

나를 그 나라로 데려다준다

비 판타지아

비 내리는 날, 창가에 눌러앉아

나를 들여다보다가

창밖을 바라보다가 한다

내 안의 내가 바깥에서 비를 맞고

빗소리는 방안으로 스며온다

화분에 막 피어난 난꽃 몇 송이와

비를 맞으며 떨어지는 장미꽃들도

알레그로 마 논 트로포,

나와 더불어 음반에서 흘러나오는

슈베르트의 현악 오중주에 젖는다

불현듯, 아다지오에서 프레스토로

발걸음 빨라지는 빗소리에 쫓기듯

내가 방안으로 돌아온다

뿔피리 소리가 장미꽃을 난타하고

난꽃들은 알레그레토에 귀를 연다

나는 유리창 안팎을 넘나든다

바깥에서 비를 맞고 되돌아와서는

다시 바깥으로 걸어 나간다

나를 들여다보다가

창밖을 보니 비가 그치고 있다

은피리* 판타지아

물살 맑은 고향 냇물에 떼를 지어

물길을 차고 오르는 은피리들

느슨한 정신 줄을 바짝 당기게 한다

옛날 악동들과 어우러져 물놀이하던

그 먼먼 시절로 되돌려 주기도 한다

때마침 어디에선가 들리어오는

은피리 소리 리듬을 타고 있는

은피리들 따라 버드나무잎들도

나도 그 리듬을 타듯이 어우러진다

마치 옛날의 악동들 죄다 만난듯이

모처럼 환상에 젖게 하는 은피리들,

은피리 소리는 여름 한나절에

즉흥 환상곡을 연출해준 것 같다

*은피라미의 방언

솔숲길을 걸으며

바람도 발길을 거둔 여름 한나절

그늘 짙게 드리운 솔숲길을 걷는다

굽어보듯이 서 있는 소나무들

굽은 등의 솔잎들 사이로

뛰어내리는 몇 줄기 햇살에도

발길을 늦추거나 멈추어 서게 된다

그럴 때마다 등을 더 구부리는지

등 굽은 소나무는 그늘 드리우며

한결같이 제자리에서만 적선하는지

누가 오든 말든 그저 묵묵히

하늘을 이고 땅을 지킨다

길섶의 소나무들은 하나같이

마음 낮추듯이 등을 구부리고 있다

새기면서 본받아야 할 자세 같다

여름 저녁에

날이 저물고 무더위도 한풀 꺾였다

어디선가 모기 소리가 들리니

달빛 아래 모깃불 피워놓고

청마루 두레상에 둘러앉아 식사하던

옛 가족들 얼굴이 떠오른다

의자에 비스듬히 기대어 앉아

못물 위에 떠 있는 달을 바라본다

별들도 드문드문 내려와 있다

어머니 별, 누나, 동생 별은

어느 별인지 짚어가면서 들여다본다

부질없는 생각인 줄 알지만

어젯밤 꿈속에서도 보여서일까

이런 저녁엔 옛날이 이리도 그립다

별밤에는

밤하늘의 별들 가운데 어떤 별은

그리운 가족 얼굴을 데리고 온다

별이 데려오기보다는 별이 되어 온다

아버지, 어머니 별이 먼저 다가오고

두 아우와 누나, 누이 별도 따라온다

일찍 떠나신 아버지 기억마저 희미한

누이와 작은아우는

어머니 뒤따라 젊어서 갔으니

저 하늘나라에서는

아버지의 각별한 사랑을 받았을는지

뜬금없는 몽상일지 모르지만 왜인지

별들은 그리움에 날개를 달아준다

별밤에는 나 홀로 먼 하늘 바라보며

옛날로 날아가는 날개를 단 듯이

애틋한 시절로 되돌아가곤 한다

별, 전언

간절히 기다리던 날이 무너지고

다시 헤쳐 나갈 길도 보이지 않는다

속절없이 헤매다 밤하늘을 쳐다본다

별 하나가 다가오듯이 반짝인다

어두울수록 영롱해지는 저 별은

나에게 속마음을 전하고 싶은 걸까

하늘이 무너져도 솟아날 구멍 있듯

헤쳐 나갈 길이 트이게 될 건지

마음을 추스르며 밤하늘 우러러

영롱한 별빛을 끌어당겨 품어 본다

밤이 지나면 새 아침이 밝아오듯이

어둠 걷힐 날을 기다려야 할까

귀뚜라미

창가에 와서 우는 귀뚜라미가

내 잠을 창밖으로 끌어낸다

자장가처럼 들으려 해도

한사코 뜨락으로 불러 세운다

어둠 속에서 우는 귀뚜라미는

밤하늘에 환하게 뜬 둥근 달과

이마 맞대듯 모여 앉은 별들을

올려다보라고 하는 게 아닐지

달빛과 별빛에 마음 맡기면서

오랜 기억들을 돼새긴다

가을밤 불청객 귀뚜라미는

그리움을 환기하는 전령 같다

그믐달

다 비워야 새롭게 차오른다는 말을

그믐날 새벽에 잠깐 들려주고 가네

로즈마리, 그녀

바닷가에서 이른 아침에 만난

그녀와 반갑게 손잡으니

로즈마리 잎의 향기가 풍겨 왔다

연보라 머리핀도 마치

막 피어난 로즈마리 꽃 같아 보였다

따끈한 햇살을 끌어안는 로즈마리가

반겨주기라도 하는 듯

뜨락에 서서 살며시 몸을 흔든다

건드리니 향기를 뿜는다

누가 ‘바다의 이슬’이라 했을까

로즈마리 잎을 보듬고 있는 사이

그녀는 어디론가 가고 안 보인다

모처럼 만나 손을 내밀던 그녀가

남긴 여운도 로즈마리 향기 같다

달항아리

잠이 달아난 늦가을 밤입니다

어두운 마음에 순백 달항아리 하나

데려와 앉혔으면 좋겠습니다

언젠가 영상으로 본 적이 있는

둥글고 커다란 그 항아리를

마음의 한가운데 앉혀놓고 싶습니다

마침 창 너머 보름달 둥그렇게 뜨고

귀뚜라미 합창이 한창이며

별들은 내려올 듯이 반짝입니다

그런데 왜 가슴엔 낙엽 지고

마음은 정처 잃은 채 어두워질까요

요즘 세상 탓이기만 할는지요

언제부턴가 순백 달항아리를

마음속에 끌어당기면서 동경했습니다

세상은 발을 허공에 뜨게 하지만

허공에 떠서 환하게 어둠 밝히는

둥글고 커다란 보름달 같은 항아리의

우아한 기품을 꿈꿔왔습니다

단풍

앞뜰의 단풍들이 아름답다

단풍나무가 아닌 나무들의 단풍도

어깨를 겨루기라도 하듯 절정이다

누군가 꽃보다 아름답다고 한 말이

문득 떠오르지만, 그 말은

젊지 않은 사람의 찬사이기도 하다

나이 들면 그리 보이게 되는 걸까

때마침 단풍을 바라보는 노신사도

단풍같이 아름다워 보인다

늦가을 점묘

산마루를 유유히 넘어가는

뜬구름 한 자락

그 뒤를 따르듯 희멀겋게 슬리는 낮달

불꽃 같은 샐비어 꽃잎 위로

스치듯 날아가는 고추잠자리

잎 지는 나무에 잠시 앉았다 날아가는

멧새 두어 마리

발치엔 뒹구는 낙엽 몇 장

겨울 입새에서

찬 바람 부는 겨울 입새다

나는 두꺼운 옷으로 갈아입는데

나무들은 잎새를 벗는다

나는 하늘을 우러러보고 있는데

나무들은 땅을 내려다본다

나도 한동안 땅을 내려다보다가

나무들의 슬기를 새겨본다

비우고 내려서 겨울나기를 하는

나목의 형식을 따라야만

찬 바람 부는 세상에서 살아남고

마음을 비우고 내려놓아야

그윽하게 차오를 수 있을 터이다

한결같이 땅에 힘을 주면서

하늘 우러르는 나무들의 슬기는

세상 이치의 거울과 같다

비우고 지우고 내려놓는 지혜를

새겨보게 하는 겨울 입새다

내리는 눈

기다리던 눈이 내린다

눈은 오가는 것들을 불려 세운다

동화 속으로 길어가는 것 같던

로텐부르크 골목길을 불러오고

오래전 모스크바 ‘참새 언덕’에서

피워 물던 담배 맛도 데려온다

지금은 다른 세상으로 가 버린

친구와 걷던 영양 자작나무 숲과

어딘가 멀리 떠나고 싶게 하던

고향 역 철로의 눈도 되돌린다

세상을 희게 덮으며 내리는 눈은

모든 길을 지우며 내려 쌓이고

새길을 튼 뒤 올라가듯 내린다

눈은 멀고 가까운 시공을 섞으며

원근법도 없이 내린다

한밤의 눈

꿈 깨어 창밖을 내다보니

꿈속에서 내리던 그 눈이 내린다

얼마나 간절하게 기다렸기에

꿈속의 그 눈이 내리는 것일까

밖으로 나가서 눈 마중을 하고 싶다

침묵을 딛고 오듯이

오래 꿈꾸고 기다리던 적멸과 같이

한밤에 내리는 눈은

꿈과 그 바깥을 아우르고 있는 걸까

꿈과의 경계를 허물어 놓듯이

한밤에 내리는 희디흰 눈은

몽매에도 그리워하던 그 눈이다

꿈을 깨서도 꿈결만 같다

그래도 지금 여기가

가만히 앉아있다가 문득

그래도 지금 여기가 좋다는 생각이 든다

몸살을 심하게 앓고 있으면서도

그래도 이만하면 다행이라는 생각도 한다

마음이 가난해야 복 받는다는 사실을

진즉부터 모르는 바 아니었으나

마음 따로, 몸 따로인 채였다가

뒤늦게 몸도 좇아가려고 하기 때문일까

창가에 앉아 지는 나뭇잎들을 바라보고

나뭇가지를 흔드는 바람 소리와

지저귀는 새소리에 귀 기울인다

가는 길이 온 길과 달라져야 할 텐데

채우려고 하기보다 비우고 내려놓으면서

물이 흘러가듯이 구름이 가듯이

주어진 길, 거스르지 않고 갔으면 한다

마음과 몸이 하나 되어서

Ⅳ

돋보기

요즘은 왜 이런 건지

먼 것들이 가까이 다가오고

가까운 것들은 물러난다

먼 것들이 가까운 것들보다

잘 보이니 왜 이럴까

온 길보다 갈 길이 훨씬 짧아서

지난날들이 돌아보이는 탓 같다

백내장 수술을 한 뒤

먼 것들은 더 잘 보이는데

가까운 것들은 흐릿하다

돋보기를 끼고 들여다본다

나도 돋보기로 본다

미시微視, 거시巨視

가까이만 들여다보다 먼 데를 보지 못하고

멀리 바라보다가 가까운 데를 보지 못했나

나무를 쳐다보며 숲을 보지 못하고

숲을 바라보며 나무를 제대로 보지 못했나

먼 것과 가까운 것은 애당초 하나인 것을,

갈라파고스*

간밤 꿈속은 갈라파고스였다

말만 듣고 한 번도 가보지 못한

암초로 둘러싸인 섬

처음 만나는 동물이 우글거렸다

나는 본 적 없는 곤충이었다

세상이 거꾸로 돌아가서인지

꿈마저 암초에 갇혀버린 탓인가

영 가망이 없는 걸까

꿈속에서나마 만나 보던 세상이

꿈결에도 물러서는 것 같다

*남아메리카 바다의 작은 섬들과 암초 지대

읍울悒鬱

불잉걸에 물을 끼얹듯이

숯덩이 같은 마음에 잉걸불을 지펴본다

불이 붙지 않고 소리도 안 나지만

소리 지르는 불잉걸은 이내 숯이 된다

마음은 다시 숯으로 되돌아가고

잉걸불이 타오르던 때가 아득해진다

대체 왜 이런 건지 알지 못하나

안간힘으로 연신 불을 지펴봐도 허사다

마음은 여전히 숯덩이다

언덕에 서서

강물이 흐르듯이, 바람 부는 대로

살아야 한다고 누가 말했던가

바람 부는 언덕에 흔들리며 서서

아래로 흘러가는 강물을 바라본다

마음이 강물을 따라 아래로 간다

하지만 바람에 흔들릴수록

중심을 잡으려고 안간힘쓰게 된다

안간힘쓰다가 그분의 말을

한동안 찬찬히 되새겨본다

바람 부는 대로 살아야 한다는 건

중심을 잡으라는 역설인지

마음을 낮추고 비우면서도 여태

바람을 따르듯이만 살지 않았으니

순리를 거스르기도 했던 것인지

아무튼 그분 말처럼 가야겠다

바람 부는 대로, 강물이 흐르듯이

중심 잡기

흔들리며 중심을 잡았다

흔들리기 때문에 중심을 잡았다

돌아보면 언제나 흔들렸다

바람이 흔들고 세월이 흔들고

가까운 사람들도 흔들었다

이따금 내가 나를 흔들기도 한다

흔들리며 중심을 잡는다

숙명

길을 가다가 멈춰 설 때가 잦다

가려는 곳이 문득 물러서거나

가봐도 되돌아올 것만 같아서다

하지만 되돌아오거나

가려는 곳이 물러서더라도

가지 않을 수는 없다

물이 흐르듯이 시간이 흐르듯이

가려 해도 가지 않으려 해도

어디론가 가야만 하기 때문이다

눈감고 가다

눈감으면 안 가본 데로 간다

꿈에도 가보지 못했으나

가보고 싶었던 데도 간다

날개를 달고 높이 날아간다

말로만 듣던 낙원으로 가서

꿈에 본 천사들과도 만난다

창가에 앉아서 눈감은 채

가고 싶은 데는 다 간다

눈을 뜨고 싶을 때까지 간다

몽블랑 만년필

애지중지 보듬는 몽블랑 만년필

어김없이 지니고 다니지만

몇몇은 서랍에서 기다리기도 한다

컴퓨터 시대라 쓸모가 적어졌으나

내가 한결같이 동경하고

지향하는 세계를 찾아가는

길에선 상징적인 반려자다

마음을 낮추려고 하면서

그 낮춤이 높아지기를 바라서일까

만년설 몽블랑을 우러르니 이럴까

꿈을 향하여 먼 길을 나서면

언제나 대동하는 몽블랑 만년필

야구 경기를 보며

야구는 세상을 보는 듯한 경기다

속이고 훔치는 경우도 다반사다

팀웍이 중요하지만

빼어난 선수가 승리를 견인한다

아무리 뛰어난 선수들이 있어도

팀웍이 잘 안 되면

승리와 거리가 멀어지기도 한다

2사 만루에 공이 담장을 넘으면

넉 점을 따내지만

담장을 넘어가려던 공이 잡히면

이닝 자체가 끝장나버리고 만다

뜬공이나 땅볼마저

잡히지만 않으면 안타가 되는데

잡히면 출루하지도 못하게 된다

운도 따라야 한다

간발의 차이로 희비가 엇갈리고

우연이 필연보다 결정적일 때도

없지 않은 탓이다

경기가 좀체 풀리지 않는 경우와

팀이나 선수 사이의 천적 관계도

변수가 되곤 한다

9회 말 2사 이후에 역전도 하니

끝나야 끝인 세상사 같기도 하다

거울 앞에서

요즘 빈번히 날아드는 부음

그중엔 날벼락 같은 경우도 있다

며칠 전까지 멀쩡하던 젊은이가

갑자기 쓰러져 세상을 떠나고

자동차로 나들이하다가 교통사고로

비명횡사한 지기도 있다

요즘 쓸 데가 거의 없는

동전의 앞뒤를 들여다보다가 문득

이 앞뒤와 우리의 세상살이가

무엇이 다른지 생각해보게 된다

빈번한 부음과 동전의 앞뒷면이

새삼 거울 앞에 서게 한다

꽃길

—이구락 시인*

봄꽃 마중을 간 시인이

귀갓길에 봄꽃 속의 먼 길을 갔다

귀가하지 않고 하늘길로 떠나면서

꽃들만 데리고 간 걸까

벚꽃, 목련꽃, 개나리꽃, 산수유꽃

활짝 피어난 봄날, 가족도 버리고

가족이 관 속에 쟁여준

봄꽃들도 잘 보듬으면서 떠났을까

유난히 꽃을 좋아하던 그였으므로

헤어지고 오는 길에도

봄꽃들이 이다지 눈부신지 모른다

꽃 마중을 갔다가 그 속으로 떠난

그의 꽃길을 추모한다

*고향 이웃 마을 후배로 1951년에 태어나 1979년 《현대문학》으로 등단했으며,

2025년 3월 교통사고로 타계함.

고해告解

솔직히 터놓고 말하지만 부끄럽다

미사 때마다 내 탓이라고 고백하면서

남 탓할 때가 더 많지 았았나

오른뺨을 맞으면 왼뺨도 내놓으라지만

그런 아량이 있기라도 했던가

남을 자기 몸처럼 사랑하라고 하는데

남을 나처럼 아끼고 있었던가

내게 잘못한 이를 용서하라고 하지만

그런 사람을 모두 용서했던가

비우고 지우고 내려놓으려 다짐하면서

어느새 마음 흔들리기도 하니

이런 내가 한심하고 미워지기도 한다

안 부끄럽고 싶은 건 마음뿐일까

간절한 기도

민심이 천심이기만 할까

먼 옛날 빌라도 광장을 떠올려보면

그런 생각을 새삼 하게 되지만

먼 나라의 오랜 흑역사이기만 할까

정녕 천심이 민심이기를

그의 첼로 연주

사랑하는 이를 애무하듯이 첼로를 켠다

그는, 첼로와 하나가 되며

내면의 소리를 빚고 있는 걸까

낮고 깊은 첼로의 울림이

그의 절절한 사랑의 고백같이 다가온다

화답과도 함께 어우러진 선율로 들린다

그의 무반주 첼로 연주는

순도 높고 정결한 사랑 찬가다

애인도 그와 하나가 되는

서사가 스미고 번지는 화음의 절정이다

비토섬에서

바닷가에서 눈으로 물고기를 낚는다

낚시꾼들이 물고기를 연신 낚아 올리지만

물고기들은 내 눈길을 낚고 있다

마음까지도 낚이고 있다

낚시꾼 따라 비토섬에 올 때부터

나는 물고기들에게 낚이고 싶지 않았던가

물고기들에게 낚이고 있으니 즐겁다

도로徒勞일지라도

나를 찾아봐도 내가 안 보인다

내가 나를 떠나 어디 갔는지

가서 왜 돌아오지 않는지

본래는 한 몸이었을 텐데

어쩌다가 이리되어버린 건지

불러봐도 여전히 묵묵부답이다

내 그림자가 제 그림자를 본다

내가 내 그림자의 허상 되어

이 지경이 되고 만 걸까

그럼에도 나를 찾아간다

찾을 때까지는 가 보려 한다

도로일지라도 안 갈 수는 없다

먼 여정旅程

안간힘으로 나서는 이 길은

안 보이는 것을 찾으러 가는 길이다

가다가 보이는 것들만 데리고

돌아오게 마련이지만

오늘도 안 보이는 걸 보려고 간다

안 보여도 보일 때까지 가려 한다

이 먼 여정이 끝끝내

허망한 꿈길이 돼 버리더라도

갈 수 있을 때까지는 가보려고 한다

안 보이는 것을 찾으러 간다

<해설>

나를 찾아가는 비움의 여정

홍 용 희(문학평론가)

이태수는 등단 이래 50여 년에 걸쳐 23권의 시집을 간행하며 누구보다 활발한 시작 활동을 꾸준하게 펼친 원로 시인이다. 그동안 자신과 세계의 삶의 근원과 의미를 지성적 사유와 감성적 상상으로 추구해온 그의 시편들이 이번 시집 『마음의 길』에 이르면 “마음”을 화두로 삼아 집중적으로 탐색하는 면모를 보여준다.

그는 왜 자신과 세계를 눈과 귀가 아닌 “마음”을 통해 보고 듣고 이해하고자 하는 것일까? 이것은 동양의 현자 장자가 설파한 몸의 감각을 넘어선 텅 빈 마음의 지각의 필요성을 환기시킨다. 장자 철학은 심재心齋, 즉 자의식의 감각적인 분별, 집착, 욕망을 넘어선 텅 비움으로 세계와 소통할 때 자신은 물론 자연의 이법을 발견하고 터득할 수 있음을 설파한다. 맹자의 <인간세人間世>편이 방을 비우면 빛이 들어와 환해진다는 “허실생백虛室生白”의 이치를 강조하고 있는 것은 이러한 맥락이다.

과연 이태수는 이번 시집에서 “마음”에 “길”을 내어 자신과 세상의 본모습을 만나고자 하는 여정을 지속적으로 드러낸다. 그에게 “마음의 길”은 “내가 나를 찾아”(「내가 나를 찾아」)가는 여정이며 “하늘”의 “순리”(「한여름 풍경」)를 터득하는 방법론인 것이다. 물론 이처럼 “나를 찾아”간다는 것은 기본적으로 나를 잃어버렸다는 상실 의식을 전제로 한다. 그렇다면 그는 왜 자신을 잃어버렸으며 “잃어버린 나”(「내가 나를 찾아」)를 찾을 수 있는 “마음의” “길”이란 어떻게 열어갈 수 있는 것일까? 이번 시집의 감상은 이러한 질문에서부터 출발한다.

실제로 이태수의 시적 출발은 본래의 자아에 대한 상실감에서부터 시작된다.

나를 들여다보면 먼지투성이

눈을 돌려봐도 티끌투성이다

어쩌려고 세상이 이리 돌고 있는지

아수라장을 헛도는 것 같아

먼 하늘을 우러르고 있어도

마냥 그런 도가니일 뿐이다

세상이 하늘을 따르는 날이 언젠가

먼 길 돌고 돌아서 올 건지

이 염원도 허당 짚기일는지

새들이 날아가는 하늘을 우러러본다

마음 눈이라도 높이 올라가서

이 풍진세상이 바뀌는 걸 보고 싶다

—「이 풍진세상에서」 일부

시적 화자는 “먼지투성이”와 “티끌투성이” 속에 묻혀 살고 있다. “먼지”와 “티끌”이 “나”와 “세상”의 본모습을 뒤덮고 있는 형국이다. 그래서 아득한 “먼 하늘을 우러”러본다. 그러나 세상은 “아수라장”이며 “도가니일 뿐이다”. 그야말로 “이 풍진세상”이다.

이때 그는 어느새 “날아가는 새”를 선망하게 된다. “새”는 지상의 중력권으로부터 자유롭기 때문이다. 그러나 시적 화자는 “새”처럼 현실의 굴레로부터 자유롭게 벗어날 수 없다. 이때 그는 “마음눈이라도 높이 올라가”기를 바란다.

“마음”은 중력의 지배를 받는 육체가 없기 때문에 존재 초월이 가능하다. “마음눈”, 즉 마음의 감각으로 지상으로부터 “높이 올라가서” “풍진세상”을 조망하고 “세상이 하늘을 따르는 날”로 “바뀌”기를 염원하고자 한다. “세상이 하늘을 따르는 날”로 바뀔 때, “먼지투성이/티끌투성이/아수라장/도가니”로 표상되는 현실이 정화될 수 있기 때문이다.

이렇게 보면, 비속한 현실 인식과 “마음”을 통한 초극 의지가 기본적인 대칭구도를 이룬다. 다음 시편은 이러한 대칭구도를 좀 더 선명한 미적 이미지로 형상화하고 있어 주목된다.

먼 수평선을 바라보다가

나와 내가 평행선으로만 간다는

느낌이 새삼 든다

지금 여기의 나와

몽매에도 애타게 되고 싶은 내가

만날 때가 오기나 할지

먼 수평선 저 너머까지

만나러 마음은 달려가지만 나는

되돌아오고 말 뿐

—「한여름 풍경」 전문

“먼 수평선”이 마치 “나와 내가” 서로 만나지 못하는 긴장 관계로 이어지는 “평행선”처럼 느껴진다. 앞의 “나”는 “지금 여기의 나”이고 뒤의 “내”는 “몽매에도 애타게 되고 싶은” 자아이다. 이를테면, 일상성 속에 갇힌 현실적 자아와 삶의 원상에 해당하는 본질적 자아의 불연속적 긴장 관계이다. “마음”은 본질적 자아를 향해 “달려가지만” 그러나 “지금 여기의 나”는 다시 현실의 지배 논리 속에 복속될 수밖에 없다. 그렇다면, “나와 내가” 서로 연속성을 이룰 수 있는 방법은 무엇일까? 이러한 질문 앞에 다음 시편이 매우 흥미롭게 다가온다.

잠이 달아난 늦가을 밤입니다

어두운 마음에 순백 달항아리 하나

데려와 앉혔으면 좋겠습니다

언젠가 영상으로 본 적이 있는

둥글고 커다란 그 항아리를

마음의 한가운데 앉혀놓고 싶습니다

마침 창 너머 보름달 둥그렇게 뜨고

귀뚜라미 합창이 한창이며

별들은 내려올 듯이 반짝입니다

그런데 왜 가슴엔 낙엽 지고

마음은 정처 잃은 채 어두워질까요

요즘 세상 탓이기만 할는지요

언제부턴가 순백 달항아리를

마음속에 끌어당기면서 동경했습니다

—「달항아리」 일부

시적 화자는 “순백 달항아리”를 “마음의 한가운데 앉혀놓고 싶”어 한다. “둥글고 커다란” “달항아리”를 “동경”하면서, 어느새 “창 너머 보름달 둥그렇게 뜨고/귀뚜라미 합창”과 “별들”이 “내려올 듯이 반짝”이는 것을 생생하게 느낀다. “달항아리”가 “보름달”과 “별들”을 “끌어당”겨 담고 있는 형국이다. 물론 이러한 정황이 가능한 것은 “달항아리”의 내부가 텅 비었기 때문이다. 따라서 “달항아리”를 “마음의 한가운데 앉혀놓고”자 하는 것은 마음의 비움을 통해 대자연의 무한을 채우고자 하는 바람으로 해석된다.

이 대목은 바로 장자가 설파한 “허실생백虛室生白”의 감각적 표상으로 해명된다. 장자는 공자와 안회의 대화 형식을 빌려 다음과 같이 설파한다. ‘저 빈 곳을 보게나. 텅 빈 방에 저렇게 환한 햇빛이 들지 않는가. 좋은 일들은 거기에 머문다네.’(瞻彼闋者, 虛室生白, 吉祥止止). 마음을 깨끗이 닦아 텅 비우는 심재心齋의 중요성을 강조하고 있는 것이다.

장자의 이에 대한 가르침은 다시 이어진다. ‘비움의 자리에 머물지 못하면 몸은 앉아 있어도 마음은 분주하게 내달리고 있다고 한다. 무릇 눈과 귀를 안으로 향하게 하고 마음의 지각을 밖으로 향하게 하면, 귀신도 찾아와 머무를 것인데 하물며 사람에 있어서는 말할 나위도 없지 않은가! 이것이야말로 만물의 변화에 응하는 것이니 우임금과 순임금도 이를 따랐으며 복희伏羲와 궤거几蘧가 평생 행한 것이었지.’(夫且不止, 是之謂坐馳 夫徇耳目內通而外於心知, 鬼神將來舍, 而況人乎. 是萬物之化也, 禹舜之所紐也, 伏羲几蘧之所行終.)

모든 감각과 생각을 지우고 비우는 것이 삶의 이치를 터득하고 삼라만상과 하나가 되는 길이며 “하늘을 따르는 날”(「이 풍진세상에서」)에 도달하는 길임을 일러주고 있는 것이다.

이태수의 이번 시집에서는 이와 같이 마음을 비우는 심재心齋에 대한 일상생활 속의 모색과 실천 과정이 도처에서 나타난다.

내가 보고 있는 꽃이

내 것이 아니듯

내가 가진 것이

나를 스쳐 떠나갈 뿐

세상 모든 것도 마찬가지다

한동안 나를 스쳐 지나갈 뿐이다

이런 생각을 하고 또 새기면서도

왜 가지고 싶은 마음까지는

말끔히 비우지 못하고 있는 걸까

—「미련」 일부

등 굽은 소나무는 그늘 드리우며

한결같이 제자리에서만 적선하는지

누가 오든 말든 그저 묵묵히

하늘을 이고 땅을 지킨다

길섶의 소나무들은 하나같이

마음 낮추듯이 등을 구부리고 있다

새기면서 본받아야 할 자세 같다

—「솔숲길을 걸으며」 일부

깊은 산 속에 들면

나는 밀림 속의 한 포기의 풀

울창한 나무 그늘에 조그맣게

흔들리는 한 포기의 풀

있어도 그만 없어도 그만인 듯이

나무 그늘에 끼어들어

있는 듯 없는 듯한 한 포기의 풀

—「밀림에서」 일부

시적 화자의 “마음” 공부에 대한 성찰과 모색을 보여주고 있다. 마음을 ‘달항아리“처럼 텅 비우고자 할 때 가장 큰 걸림돌은 “미련”이다. “꽃”은 “바라”만 봐야 할 대상임에 틀림없지만, 어느새 “가지고 싶”은 소유욕을 갖게 된다. 세상사 모든 것이 “스쳐 지나갈 뿐”이라는 사실을 알면서도 집착의 “미련”에서 자유롭지 못하다는 것이다.

그래서 “솔숲길을 걸으며” 문득 소나무의 모습에서도 깨달음을 얻게 된다. “소나무들은 하나같이/마음 낮추듯이 등을 구부리고 있”지 않은가. “나” 역시 한 그루의 “소나무”처럼 “낮추”어 살지 않을 이유가 없다. “깊은 산 속”의 “밀림”은 이 점을 더욱 분명하게 가르쳐 준다.

“깊은 산 속에 들면”, “나는 밀림 속의 한 포기 풀”에 지나지 않음을 스스로 알게 된다. “밀림”의 중심이 “한 포기의 풀”에 있지 않듯이 “나” 역시 세상의 중심이 아니다. 세상 전체로 볼 때 “있어도 그만 없어도 그만인” 낮고 작은 존재일 따름이다. 이처럼 자연의 존재성은 있는 그대로 “세상 이치의 거울”(「겨울 입새에서」)이다.

한편, 다음 시편은 그가 이처럼 스스로 낮추고 비우고 내려놓는 것의 궁극적인 의미를 드러내고 있어서 주목된다.

나무들은 잎새를 벗는다

나무 하늘을 우러러보고 있는데

나무들은 땅을 내려다본다

나도 한동안 땅을 내려다보다가

나무들의 슬기를 새겨본다

비우고 내려서 겨울나기를 하는

나목의 형식을 따라야만

찬 바람 부는 세상에서 살아남고

마음을 비우고 내려놓아야

그윽하게 차오를 수 있을 터이다

한결같이 땅에 힘을 주면서

하늘 우러르는 나무들의 슬기는

세상 이치의 거울과 같다

비우고 지우고 내려놓는 지혜를

새겨보게 하는 겨울 입새다

—「겨울 입새에서」 일부

“나무들”이 가을이 되면서 “잎새를 벗는다”. 스스로 자신을 “비우고 내”리는 것이다. 이것이 바로 “겨울나기를 하는 나목의 형식”이다. 이와 같이 나 역시 “비우고 내려놓아야” “찬 바람 부는 세상에서 살아남”을 수 있을 것이다. 그리고 봄이면 다시 “그윽하게 차오르”는 나무처럼 나 역시 다시 풍요로워질 수 있다.

여기에 이르면, “비우고 내려놓”는 것은 나무를 나무답게 하고 사람을 사람답게 하는 존재 원리로 이해된다. 다시 말해 “비우고 내려놓”았을 때 나는 본래의 나가 될 수 있다는 것이다.

이 점은 노자가 <도덕경> 11장에서 유有를 향유하기 위해서도 무無의 본성이 전제가 되어야 한다는 가르침을 떠올리면 좀 더 분명하게 이해된다.

30개의 바퀴살이 하나의 바퀴통을 함께 사용할 때 바퀴통의 중앙의 텅 빈 부분이 수레와 연결되어 사용된다. 찰흙을 이겨서 그릇을 만들면 마땅히 중앙의 빈 부분이 그릇의 용도로 사용된다. 출입문과 창을 뚫어 방을 만들면 마땅히 그 비어있는 곳이 방으로 사용된다. 그래서 유를 이익으로 생각하는 것은 무를 사용하기 때문으로 보아야 한다. (三十輻 共一轂 當其無 有車之用 埏埴以爲器 當其無 有器之用 鑿戶牖以爲室 當其無 有室之用 故有之以爲利 無之以爲用)

무엇이든 쓸모가 있다는 것은 그것이 비어있는 공空이기 때문이다. “비우고 내려놓”는 것이 바로 모든 존재자의 본성을 찾고 지키는 과정이라는 가르침이다. 바퀴통이 비어있어야 바큇살이 수레바퀴로서의 역할을 할 수 있다. 그릇이나 방 또한 가득 차 있으면 그릇이나 방의 역할을 할 수 없다.

사람도 이 점은 다르지 않다. 그래서 기독교에서도 “마음이 가난해야 복 받는다”고 하지 않았던가. “마음이 가난”하게 비어있어야 자신을 창조한 하느님으로 가득 채울 수 있는 여지가 있기 때문이다. 마음에 집착과 욕망이 채워지면 하느님의 뜻을 담을 공간 자체가 없어지는 것이다. 그래서 창조주가 부여한 자신의 근원으로부터 멀어지게 된다.

이렇게 보면, “비우고 내려놓는” 과정이 곧 본래의 나를 찾고 만나는 여정이 된다. 여기에 이르면, 시적 화자에게는 “마음”은 물론 “몸”까지도 “비우고 내려놓”는 것이 절실한 바람과 다짐이 된다.

가만히 앉아 있다가 문득

그래도 지금 여기가 좋다는 생각이 든다

몸살을 심하게 앓고 있으면서도

그래도 이만하면 다행이라는 생각도 한다

마음이 가난해야 복 받는다는 사실을

진즉부터 모르는 바 아니었으나

마음 따로, 몸 따로인 채였다가

뒤늦게 몸도 좇아가려고 하기 때문일까

창가에 앉아 지는 나뭇잎들을 바라보고

나뭇가지를 흔드는 바람 소리와

지저귀는 새소리에 귀 기울인다

가는 길이 온 길과 달라져야 할 텐데

채우려고 하기보다 비우고 내려놓으면서

물이 흘러가듯이 구름이 가듯이

주어진 길, 거스르지 않고 갔으면 한다

마음과 몸이 하나 되어서

—「그래도 지금 여기가」 전문

시적 화자의 “지금, 여기”에 대한 긍정과 순응의 세계관이 드러나고 있다. 이것은 “마음 따로, 몸 따로인 채였다가/뒤늦게 몸도 쫓아가려고 하”면서 배가된다. 그것은 “창가에 앉아” 바라보는 “나뭇잎들”이나 “나뭇가지를 흔드는 바람 소리”처럼 자연의 순리에 충실해진 삶이다.

물론 이러한 자연의 순리에 따른 삶은 “채우려고 하기보다 비우고 내려놓”는 자세가 생활철학으로 내면화되면서 가능해진다. 그래서 시적 화자는 “바람이 흔들고 세월이 흔들고/가까운 사람들도 흔들”고 “이따금 내가 나를 흔들기도” 하지만 “흔들리며 중심을 잡”(「중심 잡기」)는 노력을 지속적으로 경주하고자 한다. 그것이 바로 “내가 나를 찾”(「내가 나를 찾아」)는 길이기 때문이다.

한편, 다음 시편은 “내가 나”를 만나는 “어느 한나절”의 찰나를 그리고 있어 주목된다. “마음과 몸이 하나 되”는 지점에서의 순간적 체험이다.

정신 줄을 놓듯이 한나절

서재에 앉아서 창밖을 바라본다

지나는 바람에 나뭇잎이 흔들리고

하늘에는 몇 점 구름이 떠간다

옛꿈들이 창유리에 어른거리고

지저귀는 새들도 들락날락한다

책상 위의 책들은 단잠에 들고

기억의 창이 닫히다가 열리곤 한다

한나절을 정신 줄 놓듯이 있으면

나도 보이다 말다가 한다

—「어느 한나절」 전문

“정신 줄을 놓”고 “창밖을 바라본다”. “나뭇잎”이 “흔들리고” “몇 점 구름이 떠간다”. “책상 위의 책들”도 “단잠에” 들고 “기억의 창이 닫히다가 열리곤 한다”. 현실적 자아의 방어기제가 희미해지는 지점이다. 주체와 객체의 경계가 와해되면서 자아와 세계의 합일이 용이해진다. 장자 철학에서 전언하는 자기를 잊고 만물과 하나 되는 좌망坐忘의 단계에 가깝다. 이때 시적 화자는 문득 “잃어버린 나”를 만난다. “나도 보이다 말다가 한다”는 것은 내가 찾던 “잃어버린 나” 역시 “보이다 말다가 한다”는 의미로도 해석된다.

다음 시편은 “잃어버린 나를”(「내가 나를 찾아」) 만나는 찰나가 환영처럼 펼쳐지고 있다.

저물녘 누가 휘파람 불며 걸어간다

강가엔 은사시나무 긴 그림자

그 그림자를 디디며 점점 멀어진다

허공에 흩어지는 휘파람 소리

무표정한 산이 강물에 물구나무서고

처량한 그 소리도 희미해진다

그의 뒷모습이 가물가물 멀어져가고

은사시나무 가지 끝에 걸렸던

희멀건 낮달도 이젠 보이지 않는다

나는 쓸쓸해서 휘파람을 분다

은사시나무도 그림자를 거둬들인다

—「강의 저물녘」 전문

시적 배경이 “저물녘”의 강가이다. “누가 휘파람 불며 걸어간다”. 그 누군가가 부는 “휘파람” 소리가 “은사시나무 그림자”를 따라 멀어지면서 “허공에 흩어지”고 있다. “그의 뒷모습이 가물가물 멀어져”가면서 “희멀건 낮달도 이젠 보이지 않는다”. 이때 “나는 쓸쓸해서 휘파람을 분다”. 앞에서 “휘파람 불며 걸어”가던 그 누군가와 지금 “쓸쓸해서 휘파람을” 부는 “나”는 어떻게 같고 다른가.

이 둘은 모두 하나의 나이다. 그러나 전자가 “잃어버린” 본래의 “나”라면 후자는 지금 여기의 현실적인 나이다. “먼 수평선”처럼 “평행선으로만” 가던 “나”와 “내”(「한여름 풍경」)가 아련히 스치듯 교차하고 있는 것이다.

이와 같이 “마음”과 함께 “몸”도 “비우고 내려놓”는 경지에 근접해지면서 “잃어버린 나”(「내가 나를 찾아」)와의 조우가 이루어지고 있는 것이다. 다음 시편 역시 환정적 분위기 속에서 전개되는 본질적 자아와의 만남을 암유적으로 보여준다.

꿈 깨어 창밖을 내다보니

꿈속에서 내리던 그 눈이 내린다

얼마나 간절하게 기다렸기에

꿈속의 그 눈이 내리는 것일까

밖으로 나가서 눈 마중을 하고 싶다

침묵을 딛고 오듯이

오래 꿈꾸고 기다리던 적멸과 같이

한밤에 내리는 눈은

꿈과 그 바깥을 아우르고 있는 걸까

꿈과의 경계를 허물어 놓듯이

한밤에 내리는 희디흰 눈은

몽매에도 그리워하던 그 눈이다

꿈을 깨서도 꿈결만 같다

—「한밤의 눈」 전문

“꿈속에서 내리던 그 눈이” 꿈 밖에서 내리고 있다. “꿈”의 안팎의 경계가 무화되고 있는 것이다. 그래서 “꿈을 깨서도 꿈결만 같다”. 이것은 또한 “꿈결” 역시 “꿈”에서 깬 이후와 연속성을 이룬다는 것을 가리킨다.

이처럼 “꿈”의 안팎의 경계가 와해될 수 있었던 배경은 무엇인가. 그것은 “꿈속에서 내리던 그 눈”을 “몽매에도 그리워”했기 때문이다. “몽매에도 그리워”하던 꿈속의 “눈”이란 문맥적 의미로 보아 “먼지투성이”, “티끌투성이”의 “풍진세상에서” 간절히 그리워하던 “몽매에도 애타게 되고 싶은 내”(「나를 기다리다)와 상응되는 것으로 해석된다.

여기에 이르면, 이태수에게 “잃어버린 나”는 저편에 있는 것이 아니라 “지금, 여기” 현실적 자아의 “비우고 내려놓는” “마음”속에 존재하는 것이다. 그래서 “마음”은 물론 “몸”까지 비움의 철학을 생활 속에 내면화할 때 본질적 자아와의 만남은 성사된다.

본질적 자아와 현실적 자아는 둘이 아니라 사실은 하나였던 것이다. 그래서 “마음을 추스르며 밤하늘 우러러/영롱한 별빛을 끌어당겨 품”을 수 있듯이, 현실적 자아와 본질적 자아는 서로가 합일될 수 있다. 관건은 현실적 자아의 마음을 “달항아리”처럼 비우고 내려놓는 것이다. 그것이 자신의 내면의 본질적 자아를 찾고 만나는 방법론이다.

이태수의 이번 시집은 ”내가 나를 찾아“가는 비움의 여정이 목적지에 가까워지고 있음을 보여주고 있다. 그의 반세기를 훌쩍 넘어서는 시적 삶의 꾸준한 정진이 도달한 한 경지이다.

<뒤표지 글(표사)>

삶을 지성적 사유와 감성적 상상으로 추구

비움으로 본질적 자아에 도달한 경지 보여

이태수는 등단 이래 50여 년에 걸쳐 23권의 시집을 간행하며 누구보다 활발한 시작 활동을 꾸준하게 펼친 원로 시인이다. 그동안 자신과 세계의 삶의 근원과 의미를 지성적 사유와 감성적 상상으로 추구해온 그의 시편들이 이번 시집 『마음의 길』에 이르면 “마음”을 화두로 삼아 집중적으로 탐색하는 면모를 보여준다. 그에게 “잃어버린 나”는 저편에 있는 것이 아니라 “지금, 여기” 현실적 자아의 “비우고 내려놓는” “마음”속에 존재한다. 그래서 “마음”은 물론 “몸”까지 비움의 철학을 생활 속에 내면화할 때 본질적 자아와의 만남은 성사된다. 본질적 자아와 현실적 자아는 둘이 아니라 사실은 하나였다. 그래서 현실적 자아와 본질적 자아는 서로가 합일될 수 있는 관건은 현실적 자아의 마음을 비우고 내려놓는 것이다. 그것이 자신의 내면의 본질적 자아를 찾고 만나는 방법론이다. 이태수의 이번 시집은 “내가 나를 찾아”가는 비움의 여정이 목적지에 가까워지고 있음을 보여주고 있다. 그의 반세기를 훌쩍 넘어서는 시적 삶의 꾸준한 정진이 도달한 한 경지이다. —홍용희(문학평론가)