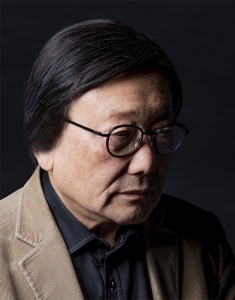

먼 풍등風燈 / 이태수

먼 풍등風燈 / 이태수

풍등이 하나 허공에 떠 있다

새들이 따라나서듯 날아오르고

날이 어둑어둑 저문다

강둑에 모여 있는 사람들은

풍등에 어떤 마음을 담아 띄운 걸까

거꾸로 가는 세상이 답답해서일까

세상이 바뀌기를 바라기 때문일까

까치발로 쳐다보는 강 이쪽의 나도

풍등에 소망을 끼얹어 본다

어느 별에 깃들었는지,

멀어져가던 풍등이 보이지 않고

사람들도 뿔뿔이 흩어져 간다

허공엔 모여앉아 반짝이는 별들,

나는 어둠 속에 그대로 붙박인다

- 시집 {유리창 이쪽} 문학세계사, 2020, 88쪽

이 시는 풍등에서 별로 옮겨가는 과정을 그려내고 있습니다. 그런데 풍등은 너무나 소망의 상징이고 별 역시 너무나 소망의 상징이기 때문에 자칫 시가 지루해질 수 있는데요. 이 시는 풍등과 별의 시간에 차이를 두어 시를 살짝 비틀어 놓고 있습니다.

시에서 별은 처음부터 소망의 대상이 아닙니다. 풍등이 떠오를 때 사람들은 각자의 소망을 담았을지 모르지만, 별은 그 소망을 받아주는 존재로 호출되지 않습니다. 오히려 별은 풍등이 사라진 뒤에야 뒤늦게 나타납니다. 즉, 풍등이 별로 바로 비유되는 것이 아니지요.

이 점이 눈길을 끄는데요. 일반적으로 별은 ‘소원을 들어주는 존재’ 혹은 ‘목표가 되어주는 존재’로 은유됩니다. 하지만 이 시에서 별은 도착지라기보다 실종된 결과물로 나타납니다. 풍등이 보이지 않게 되었을 때, “어느 별에 깃들었는지”를 궁금해 할 정도지요. 그만큼 별은 소망의 실현이 아닙니다. 오히려 소망이 실패했는지 성공했는지 묘연할 때 붙이는 이름이죠. 그래서 이 별은 너무 멀리 있는 것이겠지요.

또 하나는 너무 많은 별들이 이미 “모여앉아 반짝”이며 거기 있었다는 사실입니다. 풍등이 떠올라서 별이 생긴 것이 아니라, 풍등이 사라진 뒤에야 별들을 다시 인식되어 집니다. 이는 곧 소망이 별을 만들지 않는다는 뜻인데요. 소망은 다만 하늘을 한동안 바라보게 만드는 기제일 뿐이고, 그 후에 남는 것은 원래부터 있었던 별과, 강 이쪽에 그대로 남은 나입니다. 이 구조 때문에 이 시는 소망의 성취나 실패를 말하지 않고, 소망 이후의 상태를 말합니다.

“나는 어둠 속에 그대로 붙박인다”는 표현은 별과 소망의 관계를 단번에 정리합니다. 별은 움직이지 않는 빛이고, 나도 움직이지 않는 어둠입니다. 풍등에 담았던 소망은 날아가 버리지만, 별은 어둠 속에 붙박힌 존재에게만 보입니다. 즉, 이 시에서 별은 소망의 보상이 아니라, 소망을 잃고 남아 있는 자에게 드러난 조건입니다.

결국 이 시에서 별과 소망의 관계는 이렇게 정리할 수 있겠습니다.

소망은 풍등처럼 날아가 사라지고, 별은 그 사라짐 이후에도 변함없이 남아 있으며, 시인은 그 별을 보며 어둠 속에 머물고, 시인이 어두울수록 별은 더 빛납니다. 그래서 이 시는 “소망을 빌면 별이 된다”는 식의 이야기가 아니라, 소망이 떠난 자리에 남아 있는 것과 그것을 바라보는 태도에 관한 시라고 할 수 있겠습니다. 이렇게 살짝 비틀어 놓는 것만으로도 시를 읽는 재미를 얼마든지 바꿀 수 있겠습니다.

[출처] 먼 풍등風燈 / 이태수|작성자 그린향