이태수 칼럼

김현승의 시 ‘가을의 기도’

경북신문 2025. 9. 18

일찍이 중국의 시인 유종원(柳宗元)은 가을을 “하늘은 높고 말은 살찌며 기운은 맑고 시원하다. 낙엽 한 잎 지는 데도 만 가지 그리움이 깃든다.”(天高馬肥氣淸凉 一葉落時萬事傷)고 노래했다. 가을날이 봄날보다도 아름답다고 예찬한 유우석(劉禹錫)은 “맑은 하늘 위 학 한 마리가 구름을 헤치며 솟구치면, 시심 또한 푸른 하늘 끝까지 치솟는다.”(晴空一鶴排雲上 便引詩情到碧霄)고 읊었다.

유난히 무덥던 여름이 물러서고 누구나 기다렸을 가을이 성큼 다가선다. 청잣빛 하늘과 맑고 시원한 날씨가 이어지는 가을은 온갖 결실을 안겨주는 풍요의 계절이다. 하지만 소멸을 내포하는 고독과 그리움의 계절이면서 영적인 성숙을 추동하는 때이기도 하다. 유우석이 노래했듯이 시심 또한 푸른 하늘로 치솟는다.

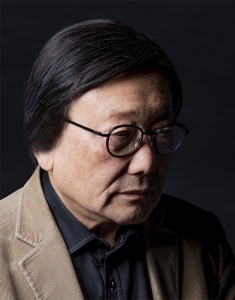

가을이 돌아오면 개인 취향 탓이겠지만 ‘고독의 시인’으로 불리는 김현승(1913~1975)의 시 ‘가을의 기도’가 가장 먼저 떠오른다. ‘견고한 고독’, ‘절대고독’이라는 제목의 시집을 낼 정도로 고독의 의미에 천착하면서 인간 존재와 연결하는 내면세계를 마치 ‘맑은 하늘 위 학 한 마리가 구름을 헤치며 솟구치’듯이 형상화했기 때문인지 모른다.

“가을에는/기도하게 하소서…/낙엽들이 지는 때를 기다려 내게 주신/겸허한 모국어로 나를 채우소서./가을에는/사랑하게 하소서…//오직 한 사람을 택하게 하소서./가장 아름다운 열매를 위하여 이 비옥한/시간을 가꾸게 하소서.//가을에는/호올로 있게 하소서…/나의 영혼,/굽이치는 바다와/백합의 골짜기를 지나,/마른 나뭇가지 위에 다다른 까마귀같이”

⎯김현승의 ‘가을의 기도’ 전문

김현승 시인의 대표작 중의 하나로 문예지 ‘문학예술’ 1956년 4월호에 처음 발표된 이 시는 첫 시집 ‘김현승시초’에도 실려 있다. 그의 개인적 상징물로서의 ‘가을’의 성격을 집약적으로 떠올리는 이 기도 시는 가을이 풍요와 넉넉함의 상징이라기보다 인간 존재의 내면을 성찰하도록 이끈다.

“기도하게 하소서…”, “사랑하게 하소서…”, “호올로 있게 하소서…”와 같이 ‘기도’와 ‘사랑’과 ‘고독’이 주제이듯이, 그는 가을을 영적으로 채우기 위해 홀로 고독하게 시간을 가꾼다. 그의 가을은 고독하고 겸허하며 메마르기도 하지만, 간절하게 희구하는 열매는 ‘영혼’과 ‘바다’, ‘백합’을 담아내고 있어 역설적으로 풍요롭고 아름다운 내면을 떠올려 보인다.

이 시의 첫 연은 ‘기도’의 심상을 핵으로 ‘낙엽’과 ‘모국어’를 결합해 경건과 애수의 정조를 자아낸다. ‘낙엽이 지는’과 ‘겸허한 모국어’가 자연스럽게 연계되면서 생명에 대한 경외감을 드러내며, 시인의 가라앉듯 차분한 관조의 모습을 떠올린다. 그는 기도하는 자세로 기도문과도 같은 ‘겸허한 모국어’(시어)로 자신의 마음이 채워지기를 염원하고 있다.

‘사랑’을 주제로 한 둘째 연은 “오직 한 사람을 택하게 하소서”와 같이 절대자(하느님)에게 가까이 다가가려는 간절한 소망을 노래하고 있다. 게다가 그 사랑은 가장 아름다운 열매를 위해 “비옥한/시간을 가꾸게 하소서.”와 같이 내적으로 완성해 가는 과정을 그린다.

셋째 연은 자아의 내면으로 향하는 ‘고독’이 주제다. “호올로 있게 하소서……”는 온갖 세속적인 욕망과 고뇌로부터 벗어나 홀로 있고자 하는 염원의 표현이라 할 수 있다. 가을의 나무들이 잎을 떨구고 앙상하게 둥치만 남듯이, 인간의 육적인 온갖 욕망을 떨쳐버리고 본연으로 회귀하고자 하는 메시지를 담고 있다.

이어서 ‘굽이치는 바다’로서의 험난한 세간의 행로를 거치고 ‘백합의 골짜기’로서의 신앙적 행로를 따라 자신의 영혼이 ‘마른 나뭇가지’로 상징되는 무욕의 경지에 이르기를 소망한다. 이 시에서는 통념처럼 ‘까마귀’가 ‘죽음’의 징후로 상징된 것이 아니라 자신의 영혼과 깊이 연계된 개인적 상징으로 보인다. 까마귀는 마른 나뭇가지에 앉아 있는 자신의 ‘영혼의 새’로 상징되고 있는 것으로 보이기 때문이다.

이 가을에는 김현승 시인이 추구했듯이 인간 존재의 유한성과 소멸성에도 불구하고 본질적이고 영원한 세계를 지향하면서 더욱 높고 깊은 정신적 풍요를 꿈꾸어보고 싶어지는 건 나만의 소망은 아닐 것이다.