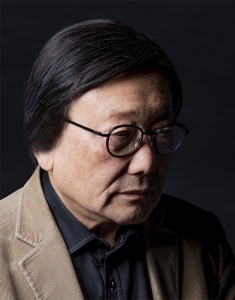

❘이태수 칼럼❘

새봄을 기다리며

경북신문 2025. 2. 17

올해는 입춘 추위가 유난스러웠다. 이른 아침, 대문에 ‘입춘대길 건양다경(立春大吉 建陽多慶)’이라고 써 붙였지만, 뭔가 잘못 돌아가는 요즘 세상처럼 입춘이 지난 뒤에도 눈이 내리고 너무 추워 마음도 얼어붙는 것 같았다. 날씨가 좀 풀리고 이젠 새봄도 멀지 않긴 하지만 여태 마음이 무겁기는 마찬가지다. 세상을 바라보면 ‘춘래불사춘(春來不似春)’이라는 말이 좀체 뇌리에 떠나지 않기 때문이다.

인간 세상과는 달리 오로지 우주 질서와 순리에 따르는 자연은 언제나 그런 마음에 따스한 위안을 안겨준다. 아직 여기저기 잔설이 남아 있는 야산에는 눈더미를 밀치며 새봄의 전령이나 요정과도 같은 눈새기꽃(복수초꽃)과 노루귀꽃들이 피어 있다. 마음이 그 앙증스러운 꽃들에 가 닿고 머무는 건 너무나 당연할는지 모른다.

새봄을 기다리는 겨울 끝자락/눈을 뚫고 피어오른 눈새기꽃/샛노란 꽃송이에 마음 끼얹고 있으면/늙은 소나무도 허리 구부려 굽어본다//세상이 하도 수상해 너무 간절했던/새봄을 끌어당겨 알려 주는 눈새기꽃/이제 세상도 달라질 거라고/잃어버렸던 봄도 되찾게 될 것이라고/말해주는 것만 같아 귀를 기울인다//하늘도 낮게 내려오면서 눈새기꽃과/밤낮으로 새봄을 꿈꾸어온 나에게도/환한 햇살을 안겨주는 걸까/새봄의 화신 같은 눈새기꽃

—자작시 ‘눈새기꽃’ 전문

산자락에서 몸을 낮추듯이 나직나직/꽃을 피우는 노루귀//마음도 몸도 낮추고 보아야/더 예뻐 보이는 건/그런 마음자리를 일깨우기 때문일까//아직 눈발 흩날리지만/새봄이 다가오는 길목//찬바람의 시샘에도 아랑곳하지 않고/혼신에 불을 지피는/노루귀의 앙증스러운 열정//몸도 마음도 낮추며/작아서 더 예쁜 꽃잎에 깃들어 본다

—자작시 ‘노루귀꽃’ 전문

이 두 편의 시는 봄이 오기 전에 새봄을 끌어당기듯이 피어 있는 야생화들을 들여다보면서 세파 속의 마음에 들어 앉히듯이, 간절하게 그 꽃들 속에 깃들고 싶어 하듯이 쓴 경우다. 더구나 봄이 와도 봄 같지 않은 세상을 저어하는 마음의 또 다른 그림들이라고도 할 수 있다. 그러나 희망의 끈을 놓지 않고 마음을 낮추면서 겸허하게 새봄을 기다리려 한다.

인적이 드문 야산에서 피어나는 눈새기꽃이나 노루귀꽃에 마음이 머무는데 못잖게 창밖에 기르는 꽃나무 역시 마음을 붙잡는다. 매화나무는 그 대표적인 경우다. 인동(忍冬)의 끝자락에 가장 먼저 고매한 꽃을 피우는 설중매는 옛사람들의 각별한 사랑을 받았으며, 특히 홍매화는 희망의 전언에 다름 아니었던 것 같다.

선인들은 소나무, 대나무와 함께 매화를 각별히 좋아했으며, 이 셋을 절개를 상징하는 ‘세한삼우(歲寒三友)’라 했다. 그중에서도 가장 가까이서 사랑받은 매화는 혹독한 겨울을 견디고 가장 먼저 피어나는 모습에서 강인함과 기품을 엿보았기 때문일 것이다. 조선조의 유학자 퇴계 이황은 매화를 유난히 사랑해 인격체로 승격시켜 ‘매형(梅兄)’이라고 부르까지 했다. 이른 아침에 막 벙그는 홍매화를 바라보면서 퇴계의 깊고 높은 심경을 헤아릴 수 있었다.

창밖의 아침 뜰이 환하다/막 피어나는 홍매화 몇 송이/박새 몇 마리가 그 언저리에 노래를 끼얹는다//창가에 앉아 봄이 오는 소리에 귀를 기울이면/이웃집에서도 비발디의 봄이/나직이 들려올 것만 같다//봄눈 군데군데 녹고 있는/앞산 응달에도 포근한 햇살/산발치의 산벚나무들은 머잖아 꽃 피울 태세다//지난 겨우내 몸도 마음도 유난히 움츠려서일까/홍매화 몇 송이가 밝혀주는/전언이 이다지도 환하다

—자작시 ‘홍매화 전언(傳言)’ 전문

아직은 바람도 차지만 이제 머잖아 앞뜰과 아파트 산발치에도 목련꽃, 벛꽃, 산수유꽃, 개나리꽃들이 다투듯이 피어나고, 새들의 지저귐 소리도 경쾌해질 것이다. 인근의 야산과 앞뜰에서 미리 만난 봄이 어둡고 무거운 마음을 추스르고 환하게 해주었듯이 뭔가 잘못 돌아가는 것만 같은 세상에도 환한 새봄이 오기를 간절한 마음으로 기다려 본다.