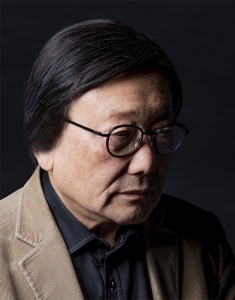

은파/ 이태수 지음/ 문학세계사

은파/ 이태수 지음/ 문학세계사

이태수 시인이 시집 《은파》를 냈다. 달빛에 비친 은백색 물결처럼 시편 하나하나 고요하고 차분하며 아름답다. 묵상처럼 정직하게 써 내려간 문장마다 인생의 통찰과 사유가 묻어난다. “그의 시는 담백하고 간결하다/ 군더더기가 없고 정결하다/ 말하지 않는 말이/ 말하는 말보다 높고 깊은 말을 한다/ 그 말에 다가가려/ 한참 귀를 기울이다 보면/ 그 비의들이 나를 들어 올린다”(<그의 시>에서) 이태수 시인의 시를 찬찬히 읽다 보면 “말하는 말보다 높고 깊을 말”을 듣는 경험을 한다. 이를테면 이런 시다. “물은 소리를 낮추며 흐른다/ 흘러가면서 한없이 낮추고 낮춘다/ 아래로만 내려가며 깊고 높아진다/ 높고 깊어져 소리를 거둔다”(<물, 소리> 전문) 그렇다. 그의 시는 아래로만 흐르는 물처럼, 그 소리처럼 검박하다. 시와 물만이 아래로 흐르는 게 아니다. 세월도 아래로만 흐른다. “바람같이 가고 물같이 간다/ 아래로만 가고 안 보이게 간다/ 아무리 붙잡아도 시간은/ 돌아오지 못할 데로만 간다// 어제는 이웃집 노인이 가고/ 오늘은 갓난애도 떠나고/ 먼 곳의 친구는 더 먼 데 갔다/ 가면 못 돌아올 데로 갔다”(<세월>에서)

시인이 그린 풍경화에는 쓸쓸한 ‘나’와 그리운 ‘당신’이 있다. ‘나’는 늘 조용히 앉아서 떠났거나 떠날 당신을 그리워한다. 종국엔 ‘나’ 역시 떠나야 함을 잘 알고 있다. 그래서 ‘나’와 ‘당신’의 관계는 늘 애틋하고 안타깝다. 그러나 ‘나’는 지금, 이 순간을 사랑한다. ‘당신’이 있어서 그런가 보다. “나는 지금, 여기서 눈을 맞고 있습니다// 처음이자 마지막인 이 순간들은/ 끝없이 다가오고 떠나가는데도// 나는 여기서, 지금 이 순간을 붙듭니다”(<지금, 여기>에서> “나와 먼 듯이 가까운 당신이 없었다면/ 내가 여기 있을까요// 황혼 무렵에 느릿느릿 걸어가는 이 오솔길도,/ 길가의 나무와 풀들도 만날 수 있었을까요”(<당신>에서)

어찌 보면 ‘나’는 도 닦는 수도승 같다. 은파처럼 가볍고도 아름다워 가슴 아픈 삶을 노래하는. “돌부처는 서천만 바라보고 있다// 절벽 위에 가부좌로 앉아// 오른손 들어 올리고 왼손은 드리운 채// 마냥 서천만 바라보고 있다”(<돌부처와 서천>에서) “파도가 자는 밤바다/ 달빛 내리는 저 은파 너머/ 깜빡이는 불빛 하나/ 먼 데서 차츰 가까이 다가온다/ 가버린 사람을 맞이하듯이/ 불빛을 품어 안는다.”(<은파, 먼 불빛>에서)

이태수 시인은 1974년 《현대문학》으로 등단했다. 시집 《그림자의 그늘》 《우울한 비상의 꿈》 《물속의 푸른 방》 《안 보이는 너의 손바닥 위에》 《꿈속의 사닥다리》 《그의 집은 둥글다》 등 20여 권을, 시론집 《대구 현대시의 지형도》 《여성시의 표정》 《성찰과 동경》 등을 발간했다. 대구시문화상(문학). 동서문학상, 한국가톨릭문학상, 천상병시문학상, 상화시인상, 한국시인협회상 등을 수상했다. 매일신문 논설 주간, 대구한의대 겸임교수, 한국신문방송편집인협회 부회장 등을 지냈다.

(문학세계사/ 1만 2000원)

출처 :

https://blog.naver.com/munhakin1/223758150916