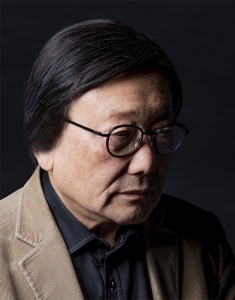

❘이 태 수 칼럼❘

침묵에 들기와 받들기——경북신문 2024. 5. 20

2010년대 초반에는 한동안 침묵에 들기와 떠받들기를 중심으로 비우기, 지우기, 내려놓기를 명제와 화두로 한 시 쓰기에 집중한 적이 있다. 시집 ‘침묵의 푸른 이랑’과 ‘침묵의 결’은 그런 시도의 소산들이다. 그 시기에는 몇 년간 거의 ‘침묵’ 문제에만 집중하고 천착했던 것 같다. 물론 지금도 여전히 이 명제와 화두는 시의 근저에 은밀하게 스미고 깔리기도 한다.

“바람은 풍경을 흔들어 댑니다/풍경소리는 하늘 아래 퍼져 나갑니다//그 소리의 의미를 알지 못하는 나는/그 속마음의 그윽한 적막을 알 리 없습니다//바람은 끊임없이 나를 흔듭니다/흔들릴수록 자꾸만 어두워져 버립니다//어둡고 아플수록 풍경은/맑고 밝은 소리를 길어 나릅니다//비워도 비워내도 채워지는 나는/아픔과 어둠에서 자유로울 수 없습니다//어두워질수록 명징하게 울리는 풍경은/아마도 모든 걸 다 비워내서 그런가 봅니다”

—자작시 ‘풍경(風磬) 전문

세상의 말들이 때로는 걷잡을 수 없는 수다로 들린다. 그 소음들 속을 어쩔 수 없이 헤매야 하기도 한다. 그래서 언어를 통해서 언어를 넘어선 침묵의 세계를 동경하거나 성스러운 침묵의 언어를 탐구하게 됐을 것이다. 풍경 소리는 그런 일깨움을 안겨 주기도 했다.

시의 언어는 어쩌면 침묵의 한가운데서, 또 다른 침묵으로 가는 길 위에서 태어나게 마련이다. 침묵은 언제나 말이 그치는 데서 시작되지만 말이 그치기 때문에 시작되는 건 아니다. 진정한 말이 눈뜨는 미지의 세계를 품고 있는 침묵은 그 속에 끌어안고 있는 사물들에 신성한 힘을 부여하며, 그 존재성이 침묵 속에서 강화된다.

침묵은 늘 제자리에 그대로 있지만, 말은 침묵 없이 홀로 있을 수 없고, 그 배경 없이는 깊이를 가질 수도 없다. 말은 침묵에서 나와 다시 침묵으로 되돌아간다. 그러나 침묵은 언제나 절대적인 말을 잉태한다. 시 쓰기는 그 절대적인 말, 신성한 말을 찾아 나서고, 침묵 속으로 깊숙이 들어가 그런 말들을 끌어안고 나오는 일일 것이다.

“내 말은 온 길로 되돌아간다/신성한 말은 한결같이/먼 데서 희미하게 빛을 뿌린다/나는 그 말들을 더듬어/오늘도 안간힘으로 길을 나선다/하지만 아무리 애써보아도/그 언저리까지도 이르지 못할 뿐/오로지 침묵이 그 말들을/깊이깊이 감싸 안고 있다/그래도 언제까지나 가 닿고 싶은 곳은/그 말들이 눈 뜨는 그 한가운데,/그런 말들과 함께 눈 떠보는 게/한결같은 꿈이다/내 시는 되돌아간 데서/다시 되돌아오는 말을 향한 꿈꾸기다/침묵에서 다른 침묵으로 가는/초월에의 꿈꾸기다”

—자작시 ‘시법(詩法)’ 전문

이 시는 그 무렵의 시 쓰기에 대한 소신을 집약해서 담고 있는 ‘시로 쓴 시론(시법)’이다. 하지만 시를 쓰면서는 언제나 절대적이고 신성한 말을 잉태하는 침묵의 그 깊이에 다다르지 못한다는 비애와 절망감에 빠지곤 한다. 어쩌면 그런 절망감과 비애를 넘어서기 위해 계속 시를 쓰고 있는지도 모른다. 아마도 그래서 늙은 벽오동나무가 ‘침묵으로 환해지는 성자’로 보이기도 했을 게다.

“달빛이 침묵의 비단결 같다/우두커니 서 있는 벽오동나무 한 그루,/그 비단결에 감싸인 채/제 발치를 물끄러미 내려다보고 있다//깊은 침묵에 빠져들어/마지막으로 지는 잎사귀들을 들여다보고 있다//벗을 것 다 벗은 저 늙은 벽오동나무는/마치 먼 세상의 성자, 오로지/침묵으로 환해지는 성자 같다/말 없는 말들을 채우고 다지고 지우는 저 나무,/빔 이슥토록 달빛 비단옷 입고/이쪽을 그윽하게 바라보고 있다//오랜 세월 봉황 품어보려는 꿈을 꿨는지,/그 이루지 못한 꿈속에 들어버렸는지,/제 몸을 다 내려놓으려는 자세로 서 있다/달빛 비단자락 가득히/비단결 같은 가야금 소리, 거문고 소리,/침묵 너머 깊숙이 머금고 있다”

—자작시 ‘달빛 속의 벽오동’ 전문

시 ‘침묵의 벽’에서 “침묵의 틈으로 앵초꽃 몇 송이/조심조심 얼굴을 내민다”거나 “잃어버린 말, 새 말 들을 더듬으며/유리창 너머 풍경들을 끌어당긴다”고 한 것도, 시 ‘눈(雪)’에서 눈이 침묵에서 내린다고 본 것도 역시 ‘침묵’ 받들기에 다름 아니다.