[인터뷰- 담원 김창배 화백]

선묵화(禪墨畫)에 인생을 담다

그림은 곧 수행… 치유의 에너지를 담다

© 화성신문

한신대학교 아래에 터를 잡은 서예가 仁耕 문경호 선생의 화양당(華陽堂)에서 한국 선묵화의 대가 문화예술학 박사 담원(潭園) 김창배 화백을 만났다. 먹 내음 가득한 공간에서 붓과 함께 평생을 살아온 그의 삶의 철학과 예술 세계에 대한 깊은 이야기를 나눌 수 있었다.

그는 선묵화(禪墨畫)라는 새로운 미술 장르를 개척하고, 한국미술협회 전통미술 분과 안에 ‘선묵화’ 분과를 만들었다. 또한 2010년부터 미협 공모전에 선묵화 장르를 채택시키는 등 선묵화를 하나의 독립적인 미술 분야로 정립하는 데 크게 기여했다. 이러한 그의 노력 덕분에 선묵화는 단순한 동양화의 한계를 넘어 현대 미술의 한 장르로 자리매김할 수 있었다.

선묵화는 마음의 수행

담원 김창배 화백은 조선의 대표적인 화가인 단원 김홍도 선생의 8대 방계 후손으로 단원 화맥(畵脈)을 잇는 한국전통화가이다.

선묵화는 단순히 먹으로 그리는 그림을 넘어, 선(禪)의 정신을 붓과 먹으로 표현하는 독특한 예술 장르이다. 선(禪)이 문자나 언어로 설명할 수 없는 깨달음의 경지를 지향하듯, 선묵화는 복잡한 기교나 화려한 색채를 배제하고 절제된 필치와 먹의 농담만으로 깊은 내면의 세계를 담아낸다.

김 화백은 선묵화를 그리기 전 차를 마시고, 반가부좌 상태로 명상을 한다. 이런 깊은 명상을 통해 얻은, 언어와 문자로 표현할 수 없는 깨달음의 경지를 붓 한 번의 움직임으로 담아낸다. 그의 작품 속에서 느껴지는 강렬하면서도 절제된 필치는, 오랜 시간 수행을 통해 얻어진 내면의 깊이를 묵묵히 보여준다.

그는 “화가는 자신이 생각하는 이상향을 화폭에 담아내고, 그 그림 속으로 푹 빠져들어가 행복하게 노닐다가 나온다”라며 “제 그림을 감상하는 사람들이 선묵화의 여백에 자신의 이상향을 그려 넣으며 그림을 통해 행복하게 힐링이 되고 생활에 지친 마음이 치유되기를 바란다”라고 말했다.

김 화백의 그림에는 꽃, 나무, 산, 사람, 새 등 많은 소재들이 들어간다. 그렇지만 사람을 중심으로 주된 스토리만 집어넣고 여백에는 감상자들이 마음으로 그려 넣을 수 있도록 많은 여백을 활용한다. “명작은 풍수지리가 잘 정리된 것”이라고 명료하게 정의했다. 그런 김 화백의 그림들을 보고 있으면 저절로 마음이 차분해지고 얼굴에 미소가 지어진다.

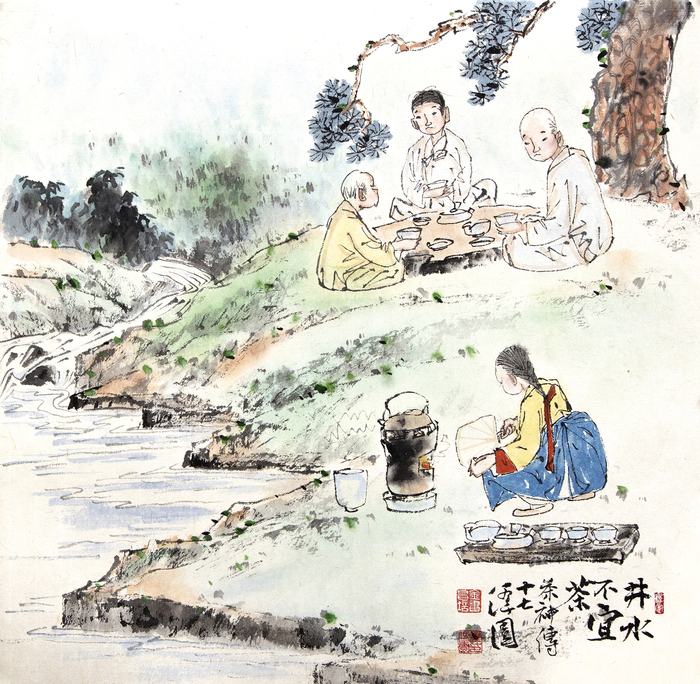

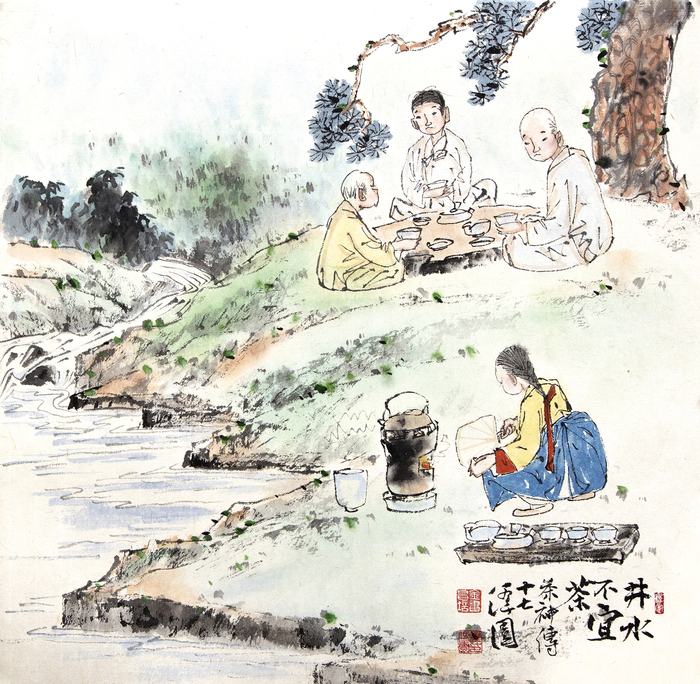

▲ 정수불의차. © 화성신문

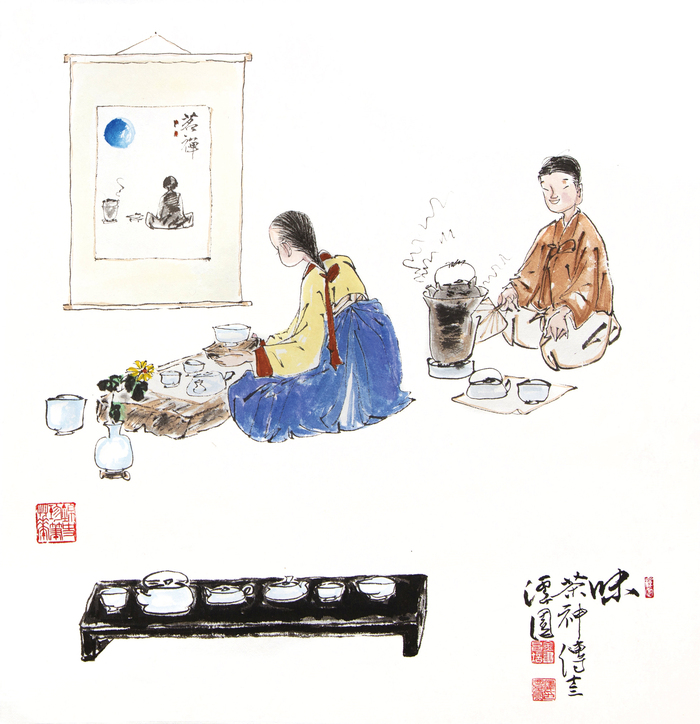

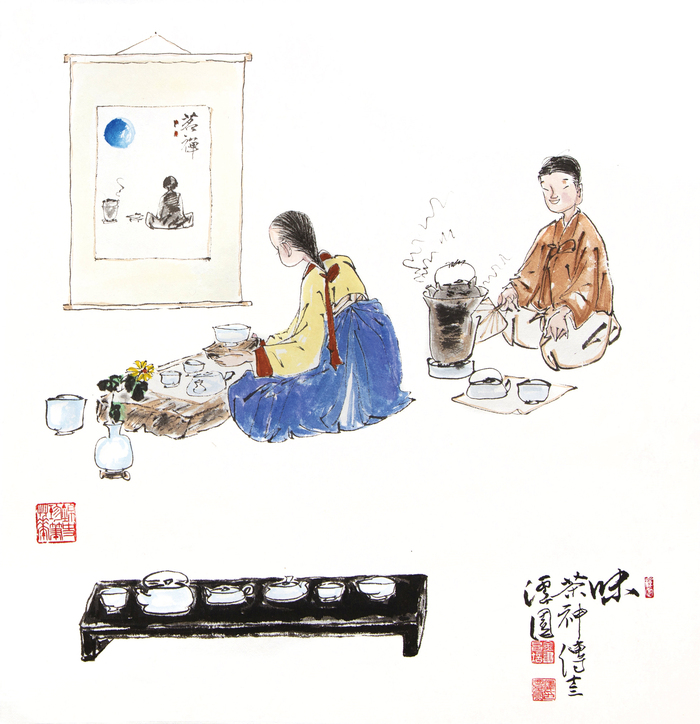

▲ 다신전 이야기 미味. © 화성신문

금추 이남호 화백을 스승으로 모시다

김 화백은 단원 김홍도의 8대 방계손으로 충청남도 서산이 고향이다. 어려서부터 그림에 소질이 있었다. 어릴 때 어머님을 따라 자주 절에 가서 불화를 따라 그리는 것이 행복했다. 고등학교 때 서울로 유학을 갔다. 그림에 대한 시야를 넓히기 위해 자주 인사동을 찾았고, 어느 전시장에서 본 故 금추 이남호 화백의 작품이 너무 좋아 미국으로 이민 갔던 스승을 어렵게 만나 30년 가까이 사제의 연을 이어갔다. 그는 스승이 중국에서 배운 다양한 화법과 서법을 전수받았고, 깊이 있는 예술적 식견을 쌓을 수 있었다.

김 화백은 “스승님은 조선시대부터 내려온 전통 민속화, 북종화, 수묵화에다 채색도 하셨고 다양하게 그림을 잘 그리셨어요. 스승님의 모든 화풍 세계를 벗어나려고 하다 보니까 제가 선묵화를 만들어 낸 겁니다”라며 스승에 대한 존경의 마음을 전했다.

스승 이남호 화백이 “교학상장(敎學相長)이라, 제자를 가르침으로 해서 내가 공부를 하는 거다. 더 많은 공부를 하기 위해서 제자를 많이 키우고 가르쳐야 성공할 수 있다”라며 “나는 제자가 너 하나밖에 없는데, 너는 제자를 좀 더 많이 양성해라”라고 충고했다. 김 화백은 이 말씀을 늘 염두에 두고 많은 제자를 거두게 됐다.

그는 국내뿐만 아니라 일본, 중국, 인도네시아, 베트남, 하와이 등 세계 각지에 많은 제자를 두고 있다. 100명 이상의 제자들과 함께 매년 진행하다 코로나 이후 2년에 한 번씩 진행하는 전람회가 올해로 11번째이다.

▲ 운보 김기창 회백, 스승 금추 이남호 화백과 함께. © 화성신문

제백석(齊白石) 기념관 초청 개인전

담원 김창배 화백은 북경화원 미술관 제백석(齊白石) 기념관(중국 북경)에서 초청 개인전을 가진 유일한 한국 화가이기도 하다. 2008년 베이징 올림픽을 기념해 한중 교류전으로 김 화백을 초청해서 작품 108점을 전시하는 개인전을 가진 것이다. 그만큼 중국에서는 김창배 화백의 작품 세계를 인정해 주고 있는 것이다. 제백석(1864~1957)은 ‘중국의 피카소’로 불리기도 하며, 그가 그린 ‘산수십이조병(山水十二條屏)’은 1500억원에 낙찰돼 전 세계 중국 예술품 가운데 최고 가격을 기록하기도 했다.

김 화백은 힐튼빌리지미술관, 하와이 호놀룰루 아트센터, 북경화원 미술관 제백석 기념관, 예술의전당 서예박물관, 김해 문화의전당 유슬미술관, 롯데화랑, 성산아트홀, 청주 예술의전당, 폴란드 초대전 등 59회의 개인전을 가졌다.

그는 해외에 나가면 더욱 대접을 받는다. 전람회를 하게 되면 전시회, 워크숍, 茶명상, 토크쇼 등을 연계해서 진행한다. 미국, 일본, 동남아시아, 유럽 등에서도 한국의 전통 문화와 미술이 각광받고 있다. 베트남에서 전람회를 했을 때는 97개의 언론사에서 취재를 나올 정도였고, 인도네시아에서도 13개의 방송사 및 신문사에서 취재를 나올 정도였다.

한국명사 103인전, 한국문인화 연구회전, 한중문화교류 ‘한국전 다화전’, 명가명문전, 한국미술협회전 임원전 초대 등 국내외에서 250여 차례의 초대전을 가졌다. 또한 대한민국미술대전 심사위원장을 역임했고, 대한민국 서예문인화대전, 대한민국 서법미술대전 등 70여회의 심사 초대작가를 거쳤다.

1997 군포시 문화예술상, 2011 군포시장 표창, 2012 한국서예문화예술상, 2014 대한민국 문인화가 100대 화가 선정, 2015 한국미술상 수상, 정보통신부 연하장 선정 작가 3회 등 수상 경력도 화려하다.

주요 활동으로는 (사)한국미술협회 전통미술 선묵화 분과위원장, 한국문인화연구회, (사)한국미술협회 이사, 안견문화추진위원, 서울동방문화대학교 동양학과 교수로 후학 양성에 힘을 쏟고 있다.

차(茶)로 맺은 인연들

김 화백의 茶사랑은 대단하다. 차를 마시며 담소를 나누는 시간들을 즐겨한다. 이런 연유로 ‘茶 한 잔의 풍경’, ‘茶 한 잔의 인연’, ‘茶 한 잔의 명상’, ‘茶 묵화첩’ 등 차와 관련된 저서들이 많다. 석사 학위 논문으로 ‘차와 회화 茶문화에 대한 연구-차茶그림에 대하여’를 쓰기도 했다. 박사 학위 논문으로도 ‘차와 선과 그림’을 주제로 썼으니 과연 茶박사라 부를만 하다.

그는 “이렇게 책으로 맺어진 인연들이 참 많더라고요. 포항. 울산, 부산, 마산, 진해, 창원, 동해, 청주 등 제가 살지 않았던 곳에서 개인전을 해도 작품들이 좋은 성과를 얻었지요. 제가 차하고 관련된 책을 썼기 때문에 책하고 된 인연이 된 분들이 많아요. 그러다 보니까 전국에 많은 팬들을 확보한 거죠”라며 茶에 대한 책으로 맺어진 인연들을 소개했다.

김 화백의 茶사랑은 서신면에 있는 땅에 차나무 3000그루를 심어 키우는 데서도 나타난다. 그 중 절반은 살아있다고 한다. 우리나라에서 차는 충청남도 청양 이북에서는 자라지 않은 것으로 알려져 있으나 김 화백은 기어코 차나무를 심어 가꾸고 있다.

서신면에 전시관 짓고 싶어

김 화백은 30년 전 우연히 서신 쪽에 갔다가 해 떨어지는 풍광이 너무 좋아 근처에 1000평 정도의 터를 구입했다. 스승님의 미술관과 본인의 미술관을 겸해서 전시관을 지으면 좋겠다 싶은 생각이 들어서 마련한 것이었다.

이곳에 소나무, 매화나무 등을 심고 거처할 수 있는 집도 지었다. 틈틈이 시간나는대로 이곳에 내려와 흙을 만지며 힐링도 하고 작품의 영감을 떠올린다. 김 화백의 정식 화실과 수장고가 인사동에 있지만, 이곳에도 수장고 겸 화실이 준비돼 있다.

전시관을 지어야 하는데 예산이 부족해 차일피일 미루고 있다. 현재 수장고에 보관돼 있는 작품들이 스승 故 금추 이남호 화백의 작품 100점 정도, 김 화백의 작품 1500점 정도 된다. 습기 등으로 자꾸 작품이 훼손되는 것이 걱정이다. 특히 다시는 구할 수 없는 스승의 작품은 연구실에 따로 귀중하게 보관하고 있지만 전문 전시실이 아니다 보니 걱정은 매한가지다. 스승을 기리는 전시관을 만드는 게 급선무다. 그는 이곳에 “3층, 300평 규모의 전시관을 짓고 싶다”고 말했다.

김 화백은 “어쨌든 우리들이 건강할 때 만들어 놔야죠. 그래야 우리 후손들한테 남겨줄 텐데 말이죠”라며 걱정한다.

70년대부터 모으기 시작한 도록화첩이 컨테이너가 꽉 찰 정도이다. 우리나라 화단의 살아있는 역사 기록물이다. 이것들로 도서관을 만들 꿈도 가지고 있다. 도록화첩 도서관을 만든다고 하면 전국에서 보내준다고 하는 사람들이 많아 20~30만권은 모을 수 있는 자신도 있다. 매년 쌓이면 자꾸 버리게 되는 것도 안타깝다.

담원 김창배 화백은 50년간 지켜온 인사동을 정리하게 되면 서신면에 정착할 계획이다. 그가 꿈꾸는 전시관이 지어지고, 仁耕 문경호 선생이 추진하고 있는 서예가 故 友竹 양진니 선생 기념관도 지어져 화성지역의 문화 발전에 기반이 되고, 화성을 찾는 이들에게 좋은 볼거리가 되기를 기대해 본다.

신호연 기자 news@ihsnews.com