표준어 사용 압박에 변방의 언어로

안창표 화가 (대한민국 미술대전 초대작가· 대구예술대학 겸임교수)

지난해 서울의 한 대학에서 학과 대표가 같은 과 학생에게 사투리 대신 표준어 사용을 요청한 사실이 인터넷에 알려지면서 논란이 일었다. 과대표는 '친구들이 못 알아들으니 고쳐 달라'는 것이었고 부산출신 학생은 '왜 사투리 쓰는 것을 고쳐야 하느냐'며 반발한 내용이었다. 이를 두고 누리꾼들은 '사투리가 병도 아닌데 왜 고쳐야 하느냐' '못 알아들으면 본인이 사투리를 배워야 하는 것 아니냐'며 뜨거운 설전이 오갔다. 결국 과대표가 글을 삭제하는 것으로 일단락 됐지만 지역출신 학생들이 사투리 때문에 겪는 어려움을 보여주고 있다.

◆취업준비생들도 사투리가 고민스럽다?

취직을 준비할 때도 사투리는 여전히 고민거리로 등장한다. 취업포털 커리어에 따르면 취업준비생 절반 이상(58.9%)이 사투리 교정은 필요하다고 응답했다. 사투리 교정이 필요한 이유에 대해 80%가 '표준어가 사회생활에 도움이 되기 때문'이라고 답했다. 그 다음으로 면접에서 자신감을 얻을 수 있어서 (15.7%), 사투리 때문에 느끼는 소외감이나 이질감을 없앨 수 있어서 순이었다. 더구나 응답자 본인이 기업 인사담당자라면 '구직자의 사투리가 채용여부에 영향을 줄 것 같다'라는 답이 56.5%에 이르렀다. 반면 취업준비과정에서 사투리 교정이 불필요하다고 답한 이들(41.1%)은 그 이유에 대해 '취업과 사투리는 상관이 없기 때문(82.3%)이라고 했다. 본인만의 매력이 될 수 있기 때문이라는 답은 17.2%였다.

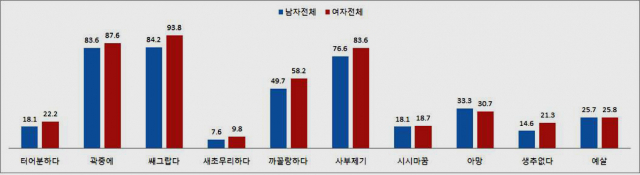

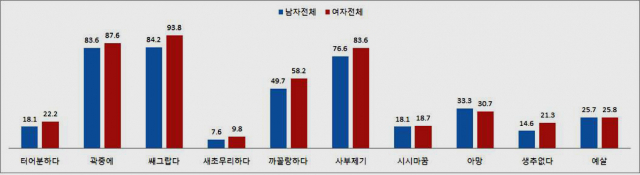

남녀 사투리 단어에 대한 정답비율

◆'다시 태어나도 사투리를 쓰고 싶다'는 대학생들

그렇다면 지역에서 생활하고 있는 대학생들은 사투리에 대해 어떻게 생각할까? 지난해 말 계명대학교 학생 396명을 대상으로 사투리설문조사를 했다. 응답자의 95%가 이 지역에서 성장한 학생들이었으며 실제로 90%이상 사투리를 사용하고 있었다. 학생들은 사투리를 사용하는 사람에 대해 '귀엽고 순수해 보인다' '재미있고 웃긴다' '푸근하고 친숙하게 느껴진다'등 긍정적인 반응을 보였다(80%). 심지어 다시 태어나도 사투리를 쓰는 환경에서 태어나고 싶다는 학생이 60%나 됐다. 남학생이 65.5% 여학생은 56.4%였다.

또 사투리를 보존해야한다고 응답한 학생이 99%였다. 문화유산이라는 이유가 57%로 가장 높았고, 정감어린 대화가 가능하기 때문이라는 응답자가 17.4%, 지역에서 생활하기 편하다는 답이 21.2%였다. 엄홍준 계명대학교 국어국문학교수는 "다시 태어나도 사투리를 쓰는 환경에 서 태어나고 싶다는 응답이 60%이상 높게 나타난 것은 흥미롭고 놀랍다"며 "이는 사투리를 살리려는 노력에 희망을 주는 신호이며, 이곳 사람들의 전통을 존중하는 보수성을 보여주는 또 다른 지표로 풀이된다"고 했다.

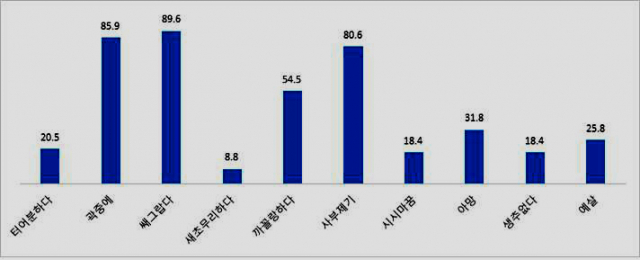

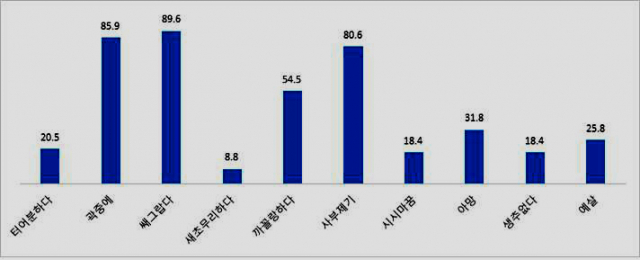

사투리 단어에 대한 정답비율

◆'애비다'(야위다)를 '아빠다'로 답하는 초등학생

흔히들 젊은이들은 사투리를 잘 모른다고 말한다. 그래서 계명대학 학생에게 사투리문제를 제시했다. 문제는 모두 10개였으며 4지 선다형이었다. 결과부터 말하자면 학생들은 10개중 4개를 맞추었다. 새초무리하다(새초름하다) 시시마꿈(제 각각) 터어분하다(포식하다)를 맞춘 학생은 20%도 되지 않았다, 까꼴랑하다(기분이 뒤틀려있다)는 절반 정도 알고 있었고, 쌔그랍다(시다) 곽중에(갑자기) 사부제기(작은소리로)는 80%정도가 답을 맞추었다.(표 참조)

그렇다면 초등학생은 사투리를 어느 정도 알고 있을까? 부산일보가 부산지역 5개 초교생 476명을 대상으로 실시한 부산사투리 설문조사에 따르면, 제시한 문제 중 절반 이상을 맞춘 학생은 없었다. 부산 사투리 60개중, 정답이 5~10개 미만인 경우가 36%로 가장 많았고, 1~5개 맞춘 학생이 25%였다. 하나도 맞추지 못한 경우가 1.7%였다. 문제중 꺼내끼(끈) 샛때(열쇠)를 제대로 알지 못했고 앵꼽다(아니꼽다), 오지다(고소하다)를 모르는 경우가 대부분이었다. 동개다(포개다), 말기다(말리다), 전주다(겨누다)는 거의 몰랐다. 엉뚱한 정답도 많았다. 배추를 의미하는 뱁차를 '밥차'로 표기한 경우도 상당했고, 야위다를 뜻하는 애비다를 '아빠다'라고 답한 경우도 많았다.

◆사투리가 고쳐야할 병인가?

안도현 시인은 책 '안도현의 노트에 베끼고 싶은 시'에서 방언의 친근성을 언급했다. '같은 사투리를 쓰는 사람들끼리 단어 하나만으로도 금세 가까운 사이가 되기도 하고, 알지도 못하는 방언을 통해 우리는 그 지역 사람들의 성격이나 삶의 모습을 느낄 수 있다'고 했다. 이처럼 언어는 말을 하는 사람과 듣는 사람이 서로 마음을 열수 있는 친화적 기능이 있고, 사투리는 이런 기능이 뛰어나다. 사투리를 두고 '사귐의 언어'라고 부르는 이유이기도 하다.

이런 친근성에도 불구하고 우리들은 사투리를 '틀린 언어'로 인식하도록 길들어졌다. 사투리를 고치라는 지적을 받으면 '지적 자체가 잘못된 것이 아니다'는 생각을 할 정도다. 나아가 표준어 사용에 대한 압박을 당연하게 받아들이는 경향까지 있다. 이상규 전 국립국어원장은 "서울말도 지역 언어의 하나일 뿐이다. 획일적인 표준어 정책이 지역의 말을 고쳐야 되는 말로 인식되게 만들었다"며 "이는 지역민의 정체성에도 혼란을 주는 요인으로 알게 모르게 작용하고 있다"고 했다.

문제는 사투리를 사용하는 지역사람들이 정치 경제의 중심인 서울말로 휩쓸려 들면서 변방의 언어와 경제가 무너지고 있다는 사실이다. 더구나 이런 과정이 우리 스스로가 선택한 것이라는 점에서 그 무게가 크고 무겁다.

사투리를 병처럼 여기며 고쳐야 할것인가 아니면 스스로 사투리를 당당하게 사용할 것인가는 선택의 문제다. 그러나 분명한 것은 사투리로 인해 소통이 안 된다면 그것이 어디 말 때문 만이겠으며, 사투리가 촌스럽고 시끄럽다면 그게 어디 사투리 때문만 일까라는 점이다.

표: 2019년 계명대학교 사투리설문조사

김순재 계명대 산학인재원 교수 sjkimforce@naver.com

그림 안창표 화가 (대한민국 미술대전 초대작가· 대구예술대학 겸임교수)

이 기사는 계명대학교와 교육부가 링크사업으로 지역사랑과 혁신을 위해 제작했습니다.