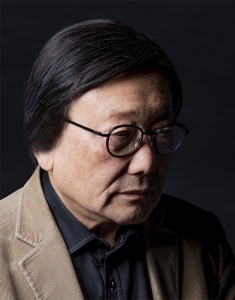

<이태수 칼럼>

둥글음의 미학―경북신문 2018. 11. 30

산은 대체로 둥그스름하며, 그 줄기들은 완만하게 중첩되고, 손을 잡거나 어깨를 겯듯이 어우러져 있다. 어쩌다 가파른 산이 있긴 하지만, 대부분이 그렇다. 하늘과 닿으며 만드는 곡선들도 부드러우며, 그 곡선들이 겹쳐지면서 빚어내는 너그러움도 정겹고 푸근하다.

산에 올라보면, 계곡을 끼고 있는 산자락이나 중턱에는 사찰이 고즈넉하게 들어 앉아 있으며, 계곡의 물은 맑은 소리를 내며 흐르게 마련이다. 산을 닮은 무덤들도 여기저기 서로 끌어당기듯이 자리 잡고 있으며, 멧새들은 하늘에 이따금 포물선을 그리면서 지저귀고, 하늘의 구름들도 나뭇가지에 매달리다가 스르르 미끄러지거나 느릿느릿 흘러가는 모습을 보여 준다.

옛날 기억이지만, 야트막한 산에 올라 굽어보면 산의 형상을 닮은 초가집들이 편안하게 옹기종기 모여 엎드려 있고, 기와집 지붕들도 추녀가 버선코처럼 반달의 한 부분을 떠올리게 했다. 지금 생각해보면 우리 조상들의 지혜와 아름다움에 대한 안목에 새삼 감탄하게 되기도 한다. 자연과 함께 어우러져 살면서 은근하게 더 나은 세계를 꿈꾸던 모습을 읽을 수 있기 때문이다.

옛사람들은 그런 자연의 아름다움 속에서 살고, 그 아름다움 너머의 세계를 동경하기도 했다. 우리의 자연은 그렇게 우리를 부드럽고 넉넉하게 우리를 끌어안으며, 그 위의 하늘 역시 어디에서도 보기 어려운 옥빛이나 푸르른 옷자락을 펼치고 있다면 과장된 표현일까. 그래서 사람들은 현실 속에서 그런 하늘로 열린 꿈의 세계를 지향하지 않았던가.

우리 인간은 둥근 데서 태어나 둥근 데로 돌아가게 된다. 어머니 배속이 둥글고, 무덤도 둥근 형상이기 때문이다. 게다가 둥글음은 생명의 근원이기도 하다. 우리가 먹는 곡식은 탁구공처럼 동그랗지는 않은 경우가 많지만 모두 둥근 모습이다. 생명을 잉태하고 있으며, 생명을 지탱하게 하는 것들은 모두 둥근 형상이게 마련이다.

인간이 살아가면서 궁극적으로 추구하는 이데아 역시 ‘둥글음의 세계’라 할 수 있다. ‘이룸’, 즉 ‘완성’은 곧 둥글음 그 자체이다. 우리는 그 둥글음을 향해 나아가면서 성취하기도 한다. 원불교의 상징이 ‘원’(둥글음)이라는 사실도 상기해볼 필요가 있을 것이다.

지난날 한동안은 경주 남산을 즐겨 찾았다. 천년 고도는 언제나 가슴 설레게 했지만, 남산은 그 ‘보고’라는 생각 때문이었을 것이다. 문화유산들이 다 그렇지만 특히 다시 돌(자연)로 돌아가고 있는 부처를 보면서는 ‘둥글음의 세계’를 보다 거시적이고 형이상학적으로 형상화해보고 싶어지기도 했다.

인간은 어쩔 수 없는 ‘유한의 존재’이며, 자연은 생성과 소멸을 모두 포용하는 ‘영원의 존재’이며, 인간은 그 속에서 더 나은 삶을 꿈꾸면서도 자연으로 돌아갈 수밖에 없다. 현실 세계에서도 부처는 언제나 인간의 꿈을 최상의 경지로 이끌어다 준다.

경주 남산 돌부처는 눈이 없다

귀도 코도 입도 없다

천년 바람에 껍데기 다 내주고

천년을 거슬러 되돌아가고 있다

안 보고 안 듣고 안 맡으려 하거나

더 할 말이 없어서가 아니다

천년의 알맹이 쟁여 가기 위해

다시 천년의 새 길을 보듬어 오기 위해

느릿느릿 돌로 되돌아가고 있다

돌 속의 둥근 갈을 가고 있다

새 천년을 새롭게 열기 위해

둥글게 돌 속의 길을 가고 있다

―자작시 「둥근 길」 전문

「남산 돌부처」라는 제목으로 발표했다가 다시 고쳐 쓴 이 시는 쉬운 구문으로 돌에서 부처로 변신했다가 유구한 세월을 거치면서 다시 들로 돌아가는 부처의 그 ‘둥근 길’에 천착하려 했다. 형상이 이지러지는 돌부처도 원래 왔던 길로 되돌아가기까지 어떤 역할을 했는가는 말할 나위가 없다. 더구나 그 되돌아감은 다시 새롭게 오기 위해 ‘둥글게 돌 속의 길을 가고 있다’고 보고 싶다. 진정 그럴 것이라고 믿는다.