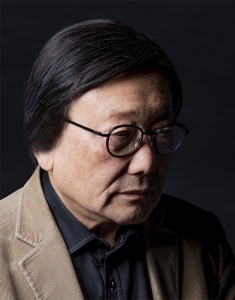

이태수 칼럼

‘대프리카’ 별곡―경북신문 2018. 7. 30

불볕더위가 계속되는 요즘 사람들의 마음도 날씨처럼 들끓고 있는 것 같다. 폭염은 자연 현상이지만 마음을 견디기 힘들 지경으로 뜨겁게 달구기 때문일 것이다. 경주를 비롯한 경북 일원도 거의 마찬가지지만, 대구는 몇 해 전부터 한여름이 아프리카를 방불케 한다고 해서 ‘대프리카’라고 불린다. ‘대구’와 ‘아프리카’의 합성어인 이 조어가 이젠 너무 자연스럽게 들릴 뿐 아니라 매스컴에도 빈번하게 등장한다.

며칠 전에는 뜨거운 한낮에 지기들과 함께 대구탕을 먹으러 한 식당에 간 적이 있다. 열대야 때문에 밤잠도 제대로 잘 수 없다고 투덜대는 지기들은 자조적인 우스갯소리로 더위를 식히기도 했다. 시인의 생각은 어떠냐고 물어 즉석에서 대화 내용을 간추려 즉흥시 한 편을 쓰지 않을 수 없었다.

대프리카로 불리는 한여름의 대구,

지기들과 대구탕 먹으러 갔다

탕 그릇이 이 도시 같고

우리는 그 안의 대구 같다

고 누가 말했다

또 누가 말했다

우리가 대구탕 그릇 속에서

쩔쩔매는 꼴이란 말이군

아무리 그래도 그렇지 우리가

대구 같다니 엄살이 심한 거 아뇨

다른 한 사람도 끼어들었다

자자, 대구탕들 드세나

이열치열이 대프리카서는 제격이잖소

고춧가루 듬뿍 치시지

다들 대구 사람답게 말이요

제목을 ‘대프리카 별곡’이라고 붙여 읽었더니 우리의 대화 내용을 요약한 그런 것으로 시가 되느냐고 힐난하기도 했다. 좋은 시는 못되지만 시가 아니라고 할 수 없다고 능청을 떨며 응수했다. ‘이름이 이태백(李太白)과 같은 항렬이니 알만도 하네’라고 한 지기가 또 농울 걸어왔다. 아무튼 그날 우리는 대구 날씨 이야기에서 대구 사람들의 기질과 장단점, 지구촌의 앞날 이야기 등으로 찻집과 술집까지 자리를 옮겨가면서 몇 시간을 보내고서야 헤어졌다.

대구는 여름에 덥고 겨울에 춥기로 이름난 도시다. 게다가 해마다 여름과 겨울이 길어지고 봄과 가을이 짧아지고 있는 것 같다. 사과가 대구의 대표적인 명산품이라는 말도 사라진 지 오래다, 경북북부지방이 지금 사과의 주산지지만, 앞으로는 강원도로 북상할 것이라고 전문가들은 전망한다. 더구나 2041년쯤에는 아열대기후로 바뀌게 돼 대구에서 올리브 열매가 열릴 거라고도 한다.

이 이야기는 21세기 중반이면 대구의 연평균 폭염일수가 47.3일, 후반이면 77일이나 될 것이라는 예측에 대한 위기감과 맞물리고, 온실가스 저감 노력을 각별히 하지 않으면 지금의 폭염은 그때에 견주어 별 것 아니라는 얘기와도 무관하지 않다. 그야말로 지구가 걱정이고, 그 속의 인간은 더욱 걱정스럽다.

최근에는 영국의 작가 이언 매큐언이 현대문명과 인간 본성의 맹점을 희극적으로 다룬 소설 ‘솔라’(번역본)가 화제다. 작가는 “멕시코만류는 사라지고, 유럽인은 침대에서 얼어 죽고, 아마존은 사막으로 변하고, 일부 대륙은 불길에 휩싸이고, 나머지는 물에 잠기고, 2085년까지 북극의 여름 얼음이 사라지면서 북극곰도 함께 자취를 감출 것”이라고 지구 명망을 상상하고 있다.

지구 온난화 현상을 걱정하며 썼다고 하는 이 소설은 본격적인 과학소설이 아니라 작가의 상상력을 동원한 희극이다. 점점 뜨거워지는 지구 때문에 인간이 멸망할 수 있지만 그보다도 훨씬 더 내부적으로 들끓고 있는 인간의 내면에 문제가 있다는 데 냉소를 보내고 있어 더욱 관심을 모으는지도 모른다.

이 소설에서 작가는 사회적으로 존경받는 과학자들을 주요 인물로 등장시켜 그들이 남몰래 앓는 사생활의 어둠을 우스꽝스럽게 부각시키면서 자신의 이익에 눈이 어두운 탐욕과 위선이 멸망을 부르는 과정을 풍자하는데 초점을 맞춘 듯하다. 바로 이 대목이 시사하는 바와 같이 지구의 온난화도 큰 걱정이지만, 그보다 더욱 걱정스러운 게 인간의 탐욕과 위선이 아닐는지부터 자성해봐야 할 것 같다.