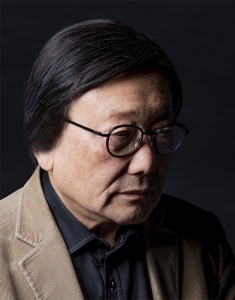

이태수 선생님께

이번 시집『따뜻한 적막』(2016, 문학세계사)은 마음의 행로이자 황혼의 엘레지입니다.

바닷가 햇빛 바른 바위 위에/습한 간(肝)을 펴서 말리우(윤동주,「肝」)듯, “젖은 마음을 꺼내 말리”는 그것은, 벼랑에 기대 선 나무라고나 할까. 기억의 저편으로 속절없이 날아가 버린 새 같은 것. 환(幻) 같은 것입니다.

그 새를 불러들이기 위해 시인은 술이, 물불이 필요했던 것입니다. 이 어질머리의 바커스 신! 홀황(惚恍)이 아니고선 도시 꿈꾸기 어려운 시와 생의 신비. 그리고 그 물불이 열어주는 길, 보일 듯 말 듯한 이(夷, 보아도 보이지 않는 것:『도덕경』제14장)의 길은 애오라지 “은하에까지 기어오르는 풀벌레 소리”가 아닌지요. 젖은 새가 물이라면, 마른 새는 빛입니다. 다시 젖은 새가 길과 시간과 꿈이라면, 마른 새는 집과 영원, 꿈속의 꿈입니다.

가고 없는 것, 다시 올 수 없는 것에 대한 기억과 상상, 말과 침묵, 경이(驚異)와 상실 등을 온전히 거두어들이거나 안으로 쟁이는 힘은 내 안의 ‘그’에게 있습니다. 너가 대상이라면, 그는 너이자 너라는 대상을 초월해 있습니다. 기억이/내가/그가 나를 보는 데에서 알 수 있듯이, 나는 하나의 주체이기보다는 타자에 가깝습니다. 아니면 그 사이라고나 할까.

그런 점에서 이번 시집은 ‘물끄러미’와 ‘우두커니’의 시이기도 합니다. 키 큰 회화나무와 먼 산의 이미지를 닮아 있는 시인에게 적(寂)은 적(笛)이며, 막(寞)은 막(漠)입니다. 그런 사막에서의 피리 소리야말로 언어를 초월한 내면의 울림이자 슬픔이며, 생의 온기입니다. “덧없는 사방연속무늬”의 세계는 무(無)의 빛이라는 생각입니다.

고금 왕래(古今往來)의 화두를 부여잡고서, 이제 여름밤도 조금씩 깊어만 갑니다. 이 한 편의 시를 음송하면서 다가올 겨울을 가만히 떠올려 보는 심사는?

날이 저물고 또 눈이 내린다.

나는 어디로, 어디쯤 가고 있는지,

어디로 가야할는지,

더욱 막막해진다

막막한 마음의 갈피에 흩날리는 눈발,

길들을 죄다 지우며 내리는 눈은

오로지 제 홀로 환한 길을 낸다

-「눈길 2」부분

–– 김상환 拜

이태수 선생님께