《문학과창작》 2022. 봄호

꿈꾸는 시인의 길 찾기

―이태수 시집 『담박하게 정갈하게』

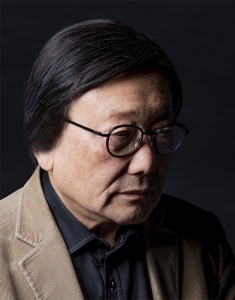

이 진 흥(시인)

이태수 시인은 1974년 《현대문학》을 통해 등단하여 1979년 첫 시집 『그림자의 그늘』을 출간한 이후 올해 열여덟 번째 시집 『담박하게 정갈하게』을 상재했다. 그는 『응시와 초월』 등 여러 권의 시론집을 펴내고 작품 비평과 해설 활동을 해오면서 한국시인협회상을 비롯한 수많은 수상경력을 가진 그야말로 대표적인 중견시인이다.

그의 반세기에 가까운 시의 역정을 살펴보면 한마디로 그에게 시 쓰기는 꿈꾸기이고 꿈꾸기는 길 찾기라고 할 수 있을 듯하다. 우선 무엇보다도 꿈은 그의 가장 중요한 시적 기본어로 보인다. 시집 제목만 해도 『우울한 비상의 꿈』(1982, 문학과지성사), 『꿈속의 사닥다리』(1983, 문학과지성사), 『꿈꾸는 나라로』(2021, 문학세계사)가 있고, 어느 시집에나 꿈이라는 낱말의 빈도수가 가장 많다. 그 스스로도 자신의 시를 “시대와 세월의 흐름에 따라 완만한 변모를 거듭하기도 했지만 큰 틀로 보면 한결같은 현실 초월에의 꿈꾸기”(시선집 『먼 불빛』 180쪽)라면서 “되돌아간 데서/다시 되돌아오는 말을 향한 꿈꾸기”(『침묵의 결』의 「시법-서시」)라고 말하고 있다. 요컨대 그는 첫 시집부터 지금까지 일관되게 꿈꾸기를 노래하면서 그것을 자신의 업보(카르마)라고 한다.

밤에는 꿈을 꿀까 두렵지만

낮엔 안간힘으로 꿈을 불러들입니다

더 나은 삶을 향한 꿈꾸기와

가위누르는 꿈이 밤낮으로 길항합니다

이 길항은 어제오늘뿐 아니라

오랜 세월의 트라우마이기도 합니다

그 그늘에서 말들이 빚어지고

가혹하게 지워지고 밀려나기도 합니다

하지만 그 그늘에서 언제나

더 나은 세계를 열망하고 있습니다

이젠 밤낮없이 꿈을 꿈니다

―「나의 카르마」 전문

시인이 “밤에는 꿈을 꿀까 두”려워하면서도 “낮엔 안간힘으로 꿈을 불러들”이는 까닭은 꿈꾸기야말로 현실을 넘어설 수 있는 일이기 때문이다. “더 나은 삶을 향한 꿈꾸기와 가위누르는 꿈이 밤낮으로 길항”하여 그 “그늘에서 말들이 빚어지고/ 가혹하게 지워지고 밀려나기도” 하지만 “더 나은 세계를 열망하고 있”기에 “이젠 밤낮없이 꿈을” 꾼다는 것이다. 그에게 시는 현실 초월로서의 꿈꾸기인데, 그것은 “더 나은 세계를 열망”하는 것이므로 결국 그의 꿈꾸기는 더 나은 세계를 찾아가는 길 찾기에 다름 아니다.

그렇다면 길은 무엇인가? 길은 지나다니는 통로이지만 더 근본적으로는 인간이 찾는 참된 길인 도(道)이다. 그런데 노자는 “말할 수 있는 도는 도가 아니다(道可道 非常道)”라고 한다. 말할 수 있는 게 아니라면 그것은 로고스(말)로 드러내 밝힐 수 없는 것이므로 결국 참된 길(道)을 찾는다는 것은 말(로고스-논리)로는 불가능하다.

그럼에도 불구하고 시인은 언어의 사제이므로 포기하지 않고 언어(시)로 길 찾기를 위해 끊임없이 애쓰고 노력한다. 괴테는 『파우스트』에서 주(Herr)의 입을 빌려 노력하는 사람은 헤매게 마련((“Es irrt der Mensch, solang er strebt.”(『파우스트』 318행))이라고 한다. 그런 뜻에서 시인은 헤매는 사람이다. 시인이 헤맬 때 그 상황을 초월(ek-sistence)하려는 주체가 실존인데, 그 실존으로서 시인이 할 수 있는 일은 “초월에의 꿈꾸기”인 것이다. 그래서 그는 “안 보이는 길을 찾으려고/ 이다지 꿈을 쫓으며 왔다”(「그와 나」)고 고백한다.

길을 찾아 나선다는 것은 어딘가로 가기 위함이다. 그런데 시인은 문득 “길을 가다가 왜 이 길로 가고 있지”라면서 “가다가 안 가고 싶을 때”도 있고 “가고 싶지 않”았는데 본인도 “몰래 가고 있을 때도 있다”(「길과 나 1」). 때로는 자신의 뜻이 아니라 길이 부르면 가야 하지만, 스스로 길을 찾기 위해 “새들처럼 날면서 새길을 여는/ 꿈을 이 한낮에도 꾸고 싶”(「날아오르는 꿈」)다고 한다. 그런데 꿈을 꾸면 길이 보이고 꿈속에서 걷는 길은 “간절히 꿈꾸던 길”이어서 그런지 “눈을 감으면 더 잘 보”이는데, “다시 걸으려고 하면/ 그 길이 안 보”이고 “아득한 허공만”(「길과 나 3」) 보인다.

간밤 꿈속에서 걷던 길이

눈을 떠도 보입니다

눈을 감으면 더 잘 보입니다

비몽사몽 때문일는지요

간절히 꿈꾸던 길이어서

마냥 걷고 있었는지 모릅니다

하지만 다시 걸으려고 하면

그 길이 안 보입니다

아득한 허공만 보입니다

―「길과 나 3」 전문

꿈속에서는 잘 보이던 길이 그곳으로 걸어가려고 하면 왜 사라져서 아득한 허공만 보이는 것일까? 그것은 앞에서 말한 것(道可道 非常道)처럼 말할 수 있는 길이 아니기 때문이다. 더 나은 세계를 향한 진정한 의미로서의 길은 갈 수 없는 길이어서 길 찾기는 영원한 헤맴일 뿐이다. 그러므로 시인은 스스로를 “정처도 없이 헤매는 떠돌이 바람”(「연꽃 갈피」)이라고 노래한다. 어쨌든 길 찾기는 헤맴일 뿐이지만 그러나 헤맴 그 자체가 바로 시인의 삶이어서 그는 쉬지 않고 초월의 꿈을 향해 가지만 그것 또한 꿈이다.

꿈을 깼는데도 꿈속이다

허물어진 꿈의 경계

꿈속이 꿈 밖이고 꿈 밖이 꿈속이다

시절이 하도 수상해

꿈을 버린 꿈을 꾸는 건지

질 나쁜 바이러스에 감염돼 그런 건지

그 경계가 멀어지기보다

아예 한몸이 됐는지

꿈 밖이 꿈속이고 꿈속이 꿈 밖이다

비몽사몽 입을 막고

코를 막고 눈도 감은 채

―「다시 비몽사몽」 전문

이제 그의 꿈꾸기는 바로 그의 삶이어서 꿈과 현실의 경계가 없다. 꿈을 깼는데도 꿈속이고 꿈속이 꿈 밖이어서 그야말로 비몽사몽의 상태이다. 장자는 자신이 꿈에 나비가 된 것인지 나비가 꿈에 장자가 된 것인지 알 수 없다는 호접지몽(胡蝶之夢)으로 물아일체의 경지를 말하는데, 시인은 “입을 막고 코를 막고 눈도 감은 채” 꿈과 현실의 경계가 허물어진 비몽사몽(非夢似夢)을 노래한다.

그러나 이제 시인은 자신이 의식했든 안했든 간에 매우 중요한 시적 전회를 한다. 현실적으로 입을 막고 코도 막아야 하는 코로나 사태와 가까웠던 사람들의 불신과 배반에서 받은 상처, 그리고 존경하는 스승의 선종으로 인한 슬픔 등을 경험하면서 조용히 눈을 뜨고 세계의 실상을 바라보면서 그동안 묶여있던 이것이냐 저것이냐(Entweder oder)라는 양자택일의 사슬을 풀고 거기 바로 그렇게 있는 그대로의 자연을 관조하는 것이다.

달을 쳐다보며 개가 짖는다

호수에 떠 있는 달이

연방 그 광경을 올려다본다

개가 꼬리를 흔들며

호수에 뜬 달을 들여다본다

하늘에 떠 있는 달이

물끄러미 개를 내려다본다

꼬리를 내리는 개가

달빛 받으며 어디론가 간다

―「달과 개」 전문

하늘에 뜬 달을 쳐다보며 개가 짖는데 호수에 비친 달이 그 광경을 올려다본다. 개가 호수의 달을 들여다보면 하늘의 달이 개를 내려다본다. 마침내 개는 꼬리를 내리고 달빛 달빛 받으며 어디론가 간다. 여기서 개와 달과 호수가 드러내는 장면은 시인에게 그야말로 그냥 거기 그렇게 있는 즉자의 풍경일 뿐이다.

세계는 그가 의미를 부여하여 만들고 간섭하고 물들인 게 아니라 그 스스로가 그냥 그렇게 존재하는 것이다. 그것을 보며 시인은 “헤매다가 되돌아와 보면/ 제자리걸음만 하고 있었을 뿐”임을 깨달으며 지금까지 그의 삶에서는 기적이나 요행이 일어난 적이 없고 또 그것을 바란 적도 없는데, “이 순간이 바로 요행이며/ 기적”이라는 생각을 하면서 “마음이 문득 환해”(「최면 또는 심법」)짐을 느낀다.

그리하여 조용히 자신의 얼굴(존재)을 바라본다. 그동안 거울에 비친 자신의 모습은 “떠밀리고 떠내려가면서 갈등으로 이지러진 채 부유하는 허상으로 여겨졌“는데 이제 오랜 세파를 겪으면서 “이지러질대로 이지러진 요즘에는/ 거울에 비친 나의 얼굴이/ 내 얼굴로 보이다니 눈물겹다”(「나의 얼굴」)고 한다.

그리고 어느 이른 아침에 “담박하고 간결한 것이 좋아”져서 “군더더기들은 다 떨쳐버리고/……//세상이 어지러워도 마음 다잡아/ 조신하게 새아침을 맞고 싶”다며 “간절히 그런 날을 꿈꾸고/ 그런 말들을 보듬고 빚어내서는/ 정결하고 따스하게 품어 안는다”(「이른 아침에」)면서, 지금까지 치열하게 초월에의 꿈꾸기를 통한 진정한 삶의 길 찾기를 해온 시인이 이 시집의 표제처럼 자신의 삶을 『담박하게 정갈하게』 살아가고자 하는 뜻을 비친다. 이제 종심(從心)을 넘은 그가 앞으로 보여줄 초월에의 꿈과 길 찾기가 어떻게 전개될는지 궁금하다.(*)