존재 탐구와 초월에의 꿈

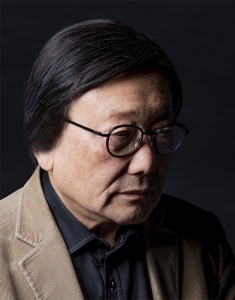

―이진엽 시집 『그가 잠깨는 순간』(시학, 2019)

ⅰ) 이진엽 시인은 자기성찰과 존재存在 탐구를 근간으로 어둠과 빛, 자아와 세계, 현상과 본질에 천착穿鑿하면서 사랑과 화해和解로 충만한 근원적인 세계로의 회귀와 그 본래성 회복을 향해 성실하게 나아간다. 생명의 존엄성과 신성神性 일깨우기, 자연으로 확산되고 우주감각으로 승화되는 그의 초월超越에의 꿈꾸기는 등단 초기부터 지금까지 차분하고 정제된 언어로 일관하면서도 지속적으로 심화되고 있으며, 자연(우주)과 ‘나’가 정신적인 일체감과 일치一致를 이루는 보편주의 정신과 경건주의를 완강하게 떠받든다.

그의 시에는 자연은 물론 사소한 일상의 사물들에마저 생명과 우주의 숨결이 스며있고 배어나오며, 존재의 본질과 그 빛이 계시啓示되고 있어 은유와 상징의 언어들로 교직된 경건한 기도祈禱로도 읽히게 한다. 특히 침묵沈黙의 세계에 대한 깊은 통찰과 이에 동반되는 명증한 의식으로 신비神秘에 묻히고 감싸인 불가시적인 비의秘義들을 가시적으로 구체화하면서 그 실존實存의 빛을 떠올리는 견자見者로서의 예지를 보여주기도 한다.

ⅱ) 침묵은 언제나 제자리에 있으며, 말은 침묵에서 나와 침묵으로 되돌아가게 마련이다. 말은 침묵 없이 홀로 있을 수 없고, 그 배경 없이 깊이를 가질 수도 없다. 하지만 침묵은 언제나 홀로 절대적인 말을 잉태孕胎한다. 미지의 세계를 품으면서 그 속에 끌어안고 있는 사물들에 신성神聖한 힘(생명력)을 부여하기도 한다.

이진엽 시인은 깊은 사색과 사유로 침묵의 세계에 다각적으로 천착한다. 침묵이 잉태하고 있는 비의와 그 존재의 본질을 의식의 명증성으로 직관直觀하거나 감성과 지성이 어우러진 언어로 들춰낸다. 소리 없이 깊어가는 강물의 말은 알아들을 수 없으며, ‘말 없는 말’로만 일관해 오래 귀를 기울이거나 채근해도 마찬가지다. 그러나 시인은 그 ‘말 없는 말’의 본질에 다가가려는 언어의 빛을 은밀하게 투사投射한다. 시인의 언어들은 침묵을 배경으로 한 언어의 깊이에 닿으면서 명증한 의식에 뿌리를 둔 직관, 견자로서의 예지를 대동하고 있기 때문이다.

강물은 오늘도 소리 없이 깊어간다

방죽에 서서 오래 귀를 기울여 보지만

아무도 강의 말을 들을 수가 없다

돌 하나를 들어 멀리 물속으로 던져도

강은 좀처럼 대답해주지 않는다

저 강이 음각해 놓은

영원한 침묵 속의 숱한 언어들

그 젖은 비망록을 천천히 들추어보면

혼자 수화를 하는 강의 손가락이 보인다

말 하지 않아도 가장 깊은 말씀들

소리치지 않아도 가장 빛나는 금의 언어를

강은 연신 토해낸다

가슴이 아린 사람들 그 강가로 내려가

한 움큼 물을 퍼 올려 귓가에 대어 보지만

강은 그저 조용히 웃을 뿐이다

말 하지 않아도

한 시대의 삶과 눈물을 모두 껴안으며

강물은 다만 소리 없이 깊어간다

―「강의 비망록」 전문

시인은 강물이 그 침묵 속에 음각陰刻해 연신 토해내는 ‘말 없는 말’들을 “가장 깊은 말씀”이나 “가장 빛나는 금의 언어”라고 명명하면서 그 젖은 비망록의 수화手話를 읽는 데까지 나아간다. 그 신성한 강물의 언어들은 “한 시대의 삶과 눈물을 모두 껴안으며” 깊어간다고, 현실의식까지 포개어 들여다보기도 한다.

이 시에서 시인은 침묵의 한 화신化身인 강물이 비의의 언어들과 함께 눈물을 비켜서지 못하고 가슴 아린 사람들의 언어들까지 모두 끌어안고 있다고 바라본다. 이 같은 인식은 현상학現象學의 눈으로 강물의 참모습을 들여다보고 있는 경우에 다름 아닐 것이다.

침묵은 시원始原과도 같이 따스한 숨결을 거느린다. “눈 내린 숲속은 고요하다 / 아무도 밟지 않은 세계 / 깊은 침묵만이 겨울나무를 껴안고 있다”(「바람 속의 귀향」)는 대목에서 암시받게 되듯, 깊은 침묵은 따스하고 신성하며, 대상으로서 뿐 아니라 시인의 내면적인 적막(침묵)까지 일깨워준다.

시인이 눈 내려 덮인 채 “깊은 침묵만이 겨울나무를 껴안고 있”는 풍경 속에 들어 “하얀 도화지 앞에 목탄을 든 사내처럼 / 이 눈 위에 어디로 발자국을 찍어야 할지”(같은 시) 망설여지게 되는 건 당연해 보인다. 현실 너머의 시원과도 같은 “태고의 적막만이 깃든 숲속 / 바람이 스칠 때마다 어떤 신비한 숨결이 / 영혼의 물레를 돌리며 상념의 실을 뽑아”내게 하며, “죽어가는 것들이 눈 내린 겨울 숲에선 / 은백의 가슴을 쌔근대며 원시의 숨을 되찾”(같은 시)도 있어도 가시적이지는 않기 때문이다.

하지만 시인은 조용한 곳에서 묵언黙言으로 자신을 성찰하고 기도하면서는 ‘침묵의 소리’에 ‘마음의 귀’가 트이게 된다. 눈이 쌓여 눈부신 숲의 겨울나무들은 빗장을 풀며 진리를 ‘말 없는 말’로 가르쳐 주어서다. 아니, 마침내 그 침묵의 언어(존재의 집-하이데거)에 이르게 되기 때문이다.

그렇다, 삶의 고뇌들

그 쓰디쓴 약병들이 모두 하얗게 덮일 때

우리가 어떻게 영혼의 처소로 돌아가야 하는지

눈 쌓인 숲은 가르쳐 준다

바람의 그물에 갇힌 나무들

하지만 숲속은 아직 성스러운 자취가 남아 있어

그것에 오랫동안 마음을 열어 본다

오, 눈에 덮여 눈부신 곳

삶은 결국 빛을 찾아 떠돌아야 하는

바람 속의 귀향임을 조금씩 깨달을 때

겨울나무들은 어느새 은빛 종 하나씩 흔들며

숲의 빗장을 조용히 풀어준다

―「바람 속의 귀향」부분

이 시뿐 아니라 「비 오는 날의 수성못」에서도 물안개 번지고 적막한 못둑길을 걸으면서 “그 고요의 살갗으로 천천히 헤엄쳐 가면 / 적막만이 가득 찬 내 마음의 빈 상자가 / 물 위에 둥둥 떠다"니는 정황에 닿는다. 그 빈 상자 안(적막)에 날개를 접는 청둥오리 심장이 두근대는 소리가 생의 불꽃 하나를 품게 하는가 하면, “문득 고요가 성냥개비를 사륵 그으며 / 생의 심지에 따스한 불 한 점을 댕겨”주는 느낌과도 만난다.

여기서의 청둥오리 심장 소리나 성냥개비 긋는 소리는 은밀한 비의의 소리로 고요(침묵)의 극대화極大化를 위한 장치이기도 하고, 침묵을 받들어주는 소리(침묵의 언어)인 것으로도 읽힌다. 게다가 “따스한 불 한 점”(생명력)은 화자話者를 넘어서서 “비, 젖은 자들 모두”의 것으로 비약(확산)되고 있다.

사월도 깊어 가는데 눈발이 퍼붓는다

햇솜을 가득 물고 서 있는 자작나무들

사람도 숲도 모두 침묵 중이다

천 필 옥양목 위에 드러누운 이 적막

우주에 가득 찬 보이지 않던 것들이

흰 베를 찢고 나와 영혼의 대화를 걸어왔다

침묵이 열어주는 맨 아래의 문들

말을 버리자 더 깊은 말들이

자작나무 숲에서 한 아름 가득 솟아올랐다

팔공산, 한티재 피정의 집

온종일 묵언 중에 잠시 창밖을 내다보자

들리지 않던 것들이 내면의 음계를 밟으며

하얀 발자국 소리로 걸어오고 있었다

―「침묵의 소리」 전문

시인은 ‘때 아닌 때’(봄)의 눈이 내려 쌓인 모습을 햇솜으로 만든 천 필 옥양목이 펼쳐진 것으로 읽으면서 그 희디희게 고운 옥양목 위에 드러누운 적막(침묵)에 경이驚異의 시선을 보낸다. 눈 덮인 숲뿐 아니라 사람들까지 침묵 속에 들어있을 때 우주에 가득 차 있으면서도 보이지 않던 것들이 쌓인 눈을 찢고 나와 “영혼의 대화”를 걸어오며, 눈을 맞고 있는 자작나무 숲에서는 그보다 더 깊은 말들이 한 아름 가득 솟아오르는 신비의 경지다.

이 아름답고 신성한 경지에서는 보이지 않던 것들을 보이게 하면서 들리지 않던 것들까지 내면의 음계音階를 밟으며 다가오는 하얀 발자국 소리로 느끼게 한다는 은유와 상징의 정치한 언어감각과 표현의 묘미도 보여주고 있어 더욱 돋보인다.

ⅲ) 앞에서 인용한 시 「바람 속의 귀향」에서 시인은 눈 덮여 눈부신 숲의 겨울나무들이 ‘은빛 종’을 흔들며 성스러운 본향本鄕(영혼의 처소) 회귀에의 빗장을 풀어주는 꿈에 젖게 되기도 하지만, ‘삶의 고뇌들=쓰디쓴 약병들’이라는 등식으로 말해주듯이 현실은 “영혼의 처소”와 그런 빛을 찾아 떠돌아야 하는 “바람 속의 귀향”길일 뿐, 어둡고 고통스러운 곳이다.

여러 시편에서 드러나듯, 시인이 마주치는 현실은 무겁고 어두우며 가파르다. “어제는 폭설이 내렸고 / 오늘은 매운바람이 등짝을 후리”(「설한풍」)치며, “증오와 눈보라로 응고된 세상 / 그 돌같이 완강한 빙벽”(「뜨거운 주전자」)이고, “온통 위태로운 비탈길뿐”(「자전거 이야기」)이다. 게다가 “세상은 커다란 벽”(「하얀 풍장」)이고, “욕망으로 얼룩진 단단한 벽”(「못을 치며」)인 채 그 “세상의 벽은 늘 할퀸 자국뿐”(「조간신문」)이다.

“돌 하나가 떨어져 내려도 / 깜짝 깜짝 놀라”(「뜨거운 초점」)거나 사람들이 “얇은 냄비 뚜껑처럼 탈탈대”(「국밥」)지만, 결국 “꿈도 절망도 저 (강물의) 물결 따라 박음질하며 / 젖은 옷 한 벌 짓다가 떠나가야 하는”(「물 위에 뜬 하양 」) 곳에 지나지 않는 것으로도 그려진다.

세상 돌아가는 모습을 그대로 알려 주는 신문新聞을 보면서는 “와락, 쏟아져 내리는 먹구름 소식들 / 세상의 벽은 늘 할퀸 자국뿐”이라 “인류는 수만 년간 진화해 왔다는데 / 왜 아직도 저 어두운 벽엔 피 묻은 상처들이 / 갑골문자처럼 새겨져 있는가”(「조간신문」)라는 아픈 회의懷疑에 젖게 되지만, 이내 그 까닭과도 마주치게 된다.

잠시 얼굴을 비볐다

문득 내 입안에서도 야수들의 울음소리가

으르렁 커헝, 묻어나왔다

손가락에 침을 발라

다시 그의 가슴 안쪽을 천천히 들추어보자

햇빛에 드러난 사람들의 송곳니가

유리 조각마냥 번쩍였다

―「조간신문」 부분

세상 사람들에게 유리 조각같이 햇빛에 드러나는 송곳니가 번쩍이며, 자신에게도 야수野獸의 울음소리가 내재해 있다는 사실도 깨닫는다. 나아가 「페르소나」에 묘사되는 바와 같이 사람들은 얼굴에 저마다 “단단한 껍데기로 막을 치고 / 스스로를 감춘” 나머지 세상은 수많은 껍데기들이 모여 사는 패총貝塚 같고, “그 막 뒤에서 / 우리는 오늘도 사랑과 자유를 외치거나 / 소리 없이 깔깔댄다”고 탈을 쓴 거짓과 위선의 세상에 대한 질타叱咤는 물론 자기야유마저 서슴지 않는다. 이 같은 현실인식은 다양한 방향으로 번지고 퍼져나가는 가운데, 현실을 살아가는 것이 거대한 틀과 일정한 궤도 안에 갇혀 극심하게 흔들리고 있는 바이킹 배 타기에 비유比喩되기도 한다.

바이킹 배에 두 발을 올려놓는 순간

어떤 손아귀의 힘에 단단히 갇혀버린다

오르락내리락

초승달을 닮은 반원의 궤도 속으로

어쩔 수 없이 휘청, 빨려들고 만다

그 때 ‘나’는 없어지고

거대한 틀의 힘만이 세상에 존재한다

「바이킹 배 타기」 부분

바이킹 배에서는 “어떤 손아귀의 힘”에 단단히 갇혀버리듯 거듭되는 반원半圓의 궤도에 빨려든 채 ‘나’의 의지와는 무관하게 그 거대한 틀의 힘만 작용할 뿐이다. 비명을 질러도 한가지다. 그래서 시인은 바이킹 배에 몸을 싣듯이 “역사 혹은 시대라는 / 크나큰 추錐의 관성에 실린 채 / 속으로만 울면서 이리저리 흔들려왔다”는 자괴감自塊感에서 자유롭지 않다. 그 지괴감은 “나는 잠시 / 입에서 튀어나왔다가 눈발처럼 사라지는 / 시니피앙 같은 것 // 그 속에 감춰진 거대한 구조가 부리는 / 표음문자에 불과했던가”라는 자성과도 마주친다. 그러나 그 와중에도 자신의 의지를 굽히지는 않는다.

하지만 다시 온몸에 힘을 주고

산발한 머리카락으로 허공을 향해 소리친다

바이킹 배가 이리저리 흔들릴 때마다

나는 ‘나’일 뿐이라고

―「바이킹 배 타기」 부분

시인은 이같이 헤어나기 어려운 현실 속에서도 결코 함몰陷沒되거나 휩쓸리지 않으려는 강인한 의지를 내비친다. 화자는 대자對自인 결핍존재이면서도 그 불안을 뛰어넘기 위해 자신을 초월하려는 즉자卽自로의 변신을 꿈꾸며, 그 끈을 완강하게 붙든다. 이 시는 대자로서의 ‘나’가 즉자인 ‘나’를 지향하면서 그 강인한 실존의 모습을 떠올려 보인다. 어쩌면 이 시뿐 아니라 현실의 아픔을 그린 대부분의 시편들도 그런 즉자 지향의 현실초월에의 의지를 전제하고 있는 것으로 읽힌다. 「못을 치며」, 「못을 빼며」, 「하얀 풍장」등도 그 예로 들 수 있다.

못을 친다, 벽에

한 손으로 몸통을 꼭 쥐고

망치로 힘껏 내리치지만

금세 탄피처럼 밖으로 튕겨 나온다

조금만 각도가 맞지 않아도

조금만 균형이 어긋나도

못은 이내 휘어버려 바닥으로 꽂힌다

세상의 이치도 그러한가

욕망으로 얼룩진 단단한 벽

잠시 정신을 놓고 마음이 휘어버리면

저 완강한 벽을 뚫을 수가 없다

청죽靑竹같이 맑고 곧은 향기가 아니면

저 어둠을 헤쳐 나갈 수 없다

못을 친다, 벽에

한 손으로 마음을 꼭 붙잡고

세상의 중심을 향해 힘껏, 힘껏

―「못을 치며」 전문

세상을 평상심平常心과 올바른 자세로 살아가려는 의지를 표출하는 이 시는 정확한 시각(각도)과 균형감각均衡感覺, 욕망을 통어統御하고 비우는 맑고 올곧은 정신이 그 주요 덕목이라는 사실을 적시摘示한다. 단단한 벽에 못을 박으려면 그 몸통을 꼭 쥐고 어긋남이 없도록 힘껏 망치질을 해야 하듯 욕망과 어둠으로 얼룩진 세상을 바르게 살아가기 위해서는 그런 덕목을 흩트리지 않고 헤쳐 나가겠다는 의지가 그것이다.

「하얀 풍장」에서는 눈 속에 묻힌 녹슨 못 하나를 두고 “사노라면 때때로 / 저 차가운 못질 한 번쯤 견뎌보아야 하는 것을 / 넘어지고 멍든 사람들 / 그 수많은 상처의 결빙이 곱게 갈려서 / 오늘처럼 흰 눈으로 대지 위에 내리는 것인가”라고 물으면서도 곧바로 눈과 못의 위치를 바꿔 “깊은 상처도 바람이 오래 껴안으면 / 저렇게 함박눈 속에서 하얀 풍장이 되는 것인가”라고 그 덧없음을 풍장風葬에 빗대어 말해준다.

그런가 하면, 「못을 빼며」에서는 못을 박는 행위와는 달리 누군가의 쇠망치질로 박힌 “대못 하나”에 착안하면서 그 못이 박힐 때 모질게 정수리를 얻어맞았고, 결국 그 못이 가슴에 박히게 된 것으로 그린다. 그래서 자신 뿐 아니라 사람들은 저마다 그 “시린 못 하나”를 뽑기 위해 나날을 살아왔으나 “못의 그 아픔으로 생은 늘 다듬어지고 / 모두가 둥글게 깎여지고 있음”을 환기喚起하면서 그 초극의지超克意志를 역설적으로 강조해 보인다. 이 같은 역설적 초극의지는 다음의 시에서 더욱 구체화된다.

둥글게 깎이지 않은 것들이 세상 여기저기서

두 눈을 부릅뜬 채 우리를 노려보고 있다

하지만 이 모서리에서도

가끔은 생의 향기가 모락모락 피어오른다

<중략>

삶은 이렇게 아픈 예각에서 꽃을 피울수록

청색의 숨소리를 눈부시게 열어준다

숱한 모서리에 부딪쳐

금이 가고 멍이 든 우리의 가슴에도

생의 푸른 맥박이 청개구리같이 뛰고 있다

―「꽃 피는 모서리」 부분

또한 「바보 생각-꽃을 보는 법」을 통해서는 “사실 우리의 의식은 / 이 안개의 시대에는 뒤주에 숨은 배비장처럼 / 어둠 속에 있”으므로 꽃(존재의 본질)이 있어도 보지 못하기 때문에 그 너울을 벗어야 한다는 것이다. 모르고 있으면서 아는 것으로 잘못 알고 있기보다는 오히려 “바보 울보 곰보 째보 흥보가 될 때 / 꽃은 잘 보일 것”이라고도 한다.

겸허謙虛한 자기반성과 자기성찰을 전제로 한 이 같은 뉘앙스의 메시지는 “어둠 속에 묻혀 있던 온갖 물상들은 / 언어가 펌프질하며 보내는 맑은 피를 통해 / 깊은 잠에서 깨어나 생기를 되찾는다”(「너울 벗기」)는 대목이나 “언어가 뿜어내는 끝없는 숨을 통해 / 검은 너울을 벗고 빛이 되거나 소리가 된다”(같은 시)는 대목이 시사示唆하듯, 내면의 빛을 투사해 실존 속에 숨어 있는 현존재의 본질을 파고들면서 그 언어의 본래적인 빛을 찾아낸다.

ⅳ) 시인은 일련의 시에서 실존의 상징으로 숟가락, 주전자, 국밥, 국수 등을 끌어들여 감정이입感情移入을 하거나 활유법活喩法을 구사하는 한편 우주(자연)와의 교감(순응)을 하면서 존재 탐구를 거듭한다. 특히 숟가락은 시인의 시선이 닿는 상황에 따라 다양한 실존의 상징으로 변주變奏된다.

「바다와 숟가락」에서 시인은 인간이 살아가는데 필수도구인 숟가락을 바다의 은갈치와 하나로 묶어 들여다본다. 다시 바다를 군사훈령장인 유격장으로 바꿔 바라보면서 당시 화자의 “깊고 푸른 삶의 욕망"과 연계連繫시켜서 토란국과 밥을 먹는 행위를 복합적인 시각으로 떠올린다. 이어 토란국을 뜨는 숟가락이 먼 기억 속의 푸른 바다를 유영遊泳하는 은갈치로 둔갑했다가 거친 훈련 속의 심장만큼이나 소중하고 절박한 그 생존 도구가 군복 윗주머니에서 바다의 은갈치같이 격렬하게 생동生動한다.

더구나 목구멍이 “끝없이 파도치는 생의 바다”의 “수심 깊은 동굴”로 묘사되고, 밥을 뜬 숟가락이 움켜쥘수록 긴 꼬리를 가진 생명체로 묘사되는 건 그때의 생명력을 처연하게 되돌아봄에 다름 아닌 것으로 읽힌다. 오죽하면 숟가락이 “수심 깊은 동굴 속으로 재빨리 헤엄쳐 간다”고까지 하겠는가. 하지만 숟가락이 이와는 사뭇 다르거나 대조적으로 존재 의의를 부여받게 되는 다채로움 속에 자리매김하는 양상으로도 변주된다.

「숟가락의 온기」는 흐드러진 봄날 따뜻한 자연 속에서 그 온기溫氣같이 아름다운 화해와 사랑의 숟가락질에, 「숟가락이 열다」는 병마개를 따는 숟가락의 거친 힘점의 완력腕力과 그 반란의 경이로움에 초점이 맞춰져 있다.

또한「별 보는 숟가락」에는 숟가락이 낯선 툇문 문고리에 끼워진 채 바람에 딸가닥거리며 찢어진 창호지 틈으로 별을 보는 애틋한 수난受難의 정황이, 「숟가락 정담」에서는 제사상에 오른 고봉의 ‘묏밥’에 꽂혀 있는 숟가락을 통해 미풍양속의 정겨운 이야기를 풀어낸다.

숟가락을 든 그대 모습이 아름다워

그 숟갈 위에 담겨진 첫눈송이 햅쌀밥

그 위에 얹힌 잘 익은 깻잎 한 장이

홑이불마냥 정겨워라

짜악, 입술을 열 때마다

입 안 가득 피어 있는 하얀 이팝꽃

밥을 씹는 소리에 봄의 속살도 뜨거워지누나

한 술 떠서 그대 입에

또 한 술 떠서 내 입에

서로 한 번쯤 떠먹여준다면 가슴도 뛸 것 같아

어허, 숟갈과 숟갈로 이어지는

사람 사는 마을의 누룽지같이 구수한 사랑

그 온기 모두 모아 세상에 불을 지피면

얼마나 따스하랴

흰 꽃잎 흐드러진 봄날

숟가락을 든 그대 손이 정말 아름다우이

―「숟가락의 온기」 전문

숟가락을 따스하고 아름다운 실존의 상징으로 부각시킨 이 시에서 시인은 미시세계와 거시세계를 넘나들며 하나로 아우르는가 하면, 범상한 일상사를 자연이나 우주의 질서세계(숨결)로 끌어올리고 다시 되돌아오는 은유의 언어들을 절묘하게 빚어낸다. 숟가락을 든 ‘그대’의 모습이 아름답지만 그 아름다움은 은연중에 숟가락으로 전이轉移되는 느낌까지 안겨준다. 숟가락질을 하는 그 정겨움이 햅쌀밥과 깻잎에 끼얹어지며, ‘그대’ 입안의 밥이 ‘하얀 이팝꽃’으로 변신變身하는 데다 밥 씹는 소리에 봄의 속살까지도 뜨거워진다는 것이다. 나아가 그 숟가락질이 ‘나’에게도 건네지면 가슴이 뛸 것 같고, 마을 사람들에게까지 이어지며 그 사랑의 온기가 모여 세상에 따스하게 확산되기를 소망하기에 이른다.

이 시는 숟가락을 든 ‘그대’에게서 촉발되는 아름다움과 그런 존재의 상징인 숟가락에 대한 예찬이기도 하고, “숟갈과 숟갈로 이어지는” 공동체共同體의 따스한 화해와 사랑의 세상에의 꿈꾸기이며, 사소한 일상사를 통한 자연과 우주가 거느리는 조화의 세계 들여다보기이기도 한 것 같다.

숟가락이 전혀 의외의 용도로 또 다른 힘을 발휘하는 경우를 떠올리는 「숟가락이 열다」에서는 숟가락이 병마개를 따는 오프너 역할을 하면서 거친 힘점의 완력으로 “모락모락 올라오는 하얀 김 / 어둠 깊이 밀봉된 고요의 숨결들이 / 온갖 소리에 휩싸인 유리벽 바깥으로 / 몸을 비틀며 빠져나”오게 해 “새로운 세계 하나”를 열어준다고 한다. 그 새로운 세계는 “적막의 자식들이 / 저마다 입에 새하얀 열쇠 하나씩 물고” 뛰쳐나오는 “고요, 혹은 소란함 / 그 경계 지점”에서 열리는 세계다.

시인이 “위대한 반란”이라는 의미를 부여하면서까지 “사랑도 저렇게, / 시도 저렇게 열렸으면” 하는 생각에 닿게 되는 건 유리벽 속에 갇힌 것 같은 사랑도, 시도 반란하듯 새로운 세계로 열리기를 갈망渴望하기 때문일 것이다. 이 시는 ‘존재론적 갈증’을 한 뜻밖의 실존의 상징(숟가락)이 해소해 줄 수 있다는 ‘현실 초월에의 꿈꾸기’에 다름 아니며, 시인이 궁극적으로 추구하는 시는 사랑의 세계임을 암시한다고 할 수 있다.

문풍지 가득히

회초리로 내려치는 밤바람소리

하지만 숟가락은

낯선 생의 구렁에서 두 눈을 부릅뜬 채

혼신의 몸짓으로 바람에 맞서 부르르 떤다

밤새 별을 보며 혼자 날개를 파닥인다

―「별 보는 숟가락」 부분

타의他意에 의해 본래의 역할과는 거리가 멀게 툇문 문고리의 잠금장치로 끼워진 숟가락을 의인화하는 이 시는 숟가락에 인격人格을 부여하고 감정을 이입하거나 투사해 시적 묘미와 호소력을 증폭시켜 놓는다. “낯선 생의 구렁”에서 고난과 맞서며 아무리 헤쳐 나가려 해도 무위無爲로 끝날 수밖에 없더라도 필연적으로 초월의지를 부르는 게 바로 실존의 비애요 비극이다. 덧없이 “혼자 날개를 파닥”여야만 할 뿐이다. 하지만 그럼에도 이 존재론적 목마름은 슬프게 아름답다.

「숟가락 정담」은 제사상의 고봉밥에 꽂힌 숟가락을 단군신화檀君神話를 끌어들이며 신단수神檀樹처럼 “천상과 지상을 이어준다고” 믿는 사람들의 미풍양속에 착안, “숟가락에 돋아나는 초록의 잎새들 / 우주의 전언을 반사하며 바람에 팔랑대자 / 고인도 사람도 모두 푸른 숲을 이룬다”는 비약(깨달음)을 통해 이승(지상)과 저승(천상), 현실과 그 너머의 세계를 아우르는 우주감정을 내비치고 있기도 하다.

한편, 「뜨거운 주전자」에서 국밥집 난로 위의 찌그러진 주전자가 실존의 상징으로 끌어들여지면서는 생명체로 인격이 부여된 여자로 의인화된다. 주전자 뚜껑에 나있는 작은 구멍으로 뿜어내는 김을 생의 절규絶叫를 토해내는 “가쁜 숨”이나 “주전자의 하소연”으로 여기다가도 “여자의 뜨거운 비명”이나 “한 여자가 피워 올리는 뜨거운 생의 음표”로 바꿔 읽기도 한다. 시인이 체감하는 현실이 “증오와 눈보라로 응고된 세상”이므로 그 절규, 가쁜 숨, 하소연, 비명 등이 오히려 생生의 울혈鬱血을 풀어내는 “하얀 날갯짓”이나 세상의 빙벽氷壁을 뚫는 “숨길”로 반전反轉되는 건 현실이 그만큼 가파르다는 방증이고 역설이기도 할 것이다.

이같이 실존의 상징이 된 사물들은 시인의 세계관에 의해 국밥이든 국수든 그 존재의 본질(본성)이 시인의 몫으로 바뀌어 떠오른다. 「국밥」은 “얇은 냄비 뚜껑처럼 탈탈대”는 세상이지만 “돈깨나 있다고 뻣뻣한 사람도 / 글이나 좀 읽었다고 으스대는 사람들”도 “국밥을 먹는 순간만은 모두 고개를 숙이고 / 뜨거운 국물 앞에서 순해진다”는 메시지를 통해 시인이 소망하는바 세상살이의 미덕 강조에 다름 아닌 것으로 보여진다.

봄날 여자가 국수 먹는 행위를 베를 짜는, 그것도 “소망의 베를 짜는” 행위와 겹쳐 바라보면서 우리의 전통적인 여성상을 그려 보이는 「국수 먹는 여자」는

하얀 실 가닥 입안에 담뿍 물고

길쌈을 하는 저 모습

달그당 달가당 그 실을 삼킬 때마다

생의 물결 한 필이 가슴 속에 드리워진다

—「국수 먹는 여자」 부분

고 묘사하듯, 여성이 국수를 먹거나 길쌈을 하는 행위도 여인의 숙명宿命과 연계돼 있다는 뉘앙스로 읽게 하며, “생의 물결 한 필”의 고귀성과 존엄성을 강조해 보이는 것으로도 보이게 한다. 국수는 또한 자연의 질서와 상호조응相互調應하면서 그 섭리攝理처럼 세상의 고개를 잘 넘게 하는 실존의 상징이 되고 있다. 「국수 고개」에서 시인은 국수 면발을 생기가 도는 능수버들 가지들로 포개어 보면서 심란心亂할 때는 더욱더 자연의 섭리에 순응하려 하는 마음의 그림을 그려 보인다.

눈을 뜨면 세상은 돌같이 목젖에 걸리는데

멧새들의 해맑은 날갯짓 소리로

국수는 젓가락 위에 사뿐 앉았다가

호르르, 잘도 고개를 넘어간다

―「국수 고개」 부분

는 대목만도 왜 국수가 목구멍으로 잘 넘어가듯 삶의 고개도 넘을 수 있게 되는지를 완곡한 은유로 말해주고 있다.

ⅴ) 시는 존재의 부름에 대한 응답應答이며, 시인은 그 응답을 통해 더 나은 세계를 꿈꾸고 지향하는 사람이라고 했던가. 이진엽 시인은 어떤 존재의 부름에도 충실하게 응답하는 견자 같다. 뻐꾸기, 부엉새, 박새, 까치 등의 부름에도 다채롭게 응답하면서, 비의에 감싸여 있는 그 실존의 상징에 다가가 맑고 따스한 의식으로 그 의미에 천착한다.

숲(고요, 침묵)을 흔드는 그 새들의 소리(말)는 저마다 다른 의미를 거느리기도 하고 낮과 밤, 계절과 상황에 따라서도 사뭇 다른 응답을 하게 한다. 그것은 마치 “내 의식의 깃털에 감싸여 / 부화를 기다리는 관념의 알들”이 “시시각각 알을 까면서 만들어”(「부화」)지는 존재의 집(말)들과도 같다.

「뻐꾸기 소리」에서는 봄날 낮에 들리는 뻐꾸기 소리를 “산허리를 붓으로 쿡쿡 찍으며 번지는 / 저 맑은 연녹색 소리”라고 그린다. 그 붓 자국이 알 수 없는 부름처럼 가슴에 가득하게 하고, 시간의 깊은 곳에서 “어둠 속 잠을 깨우는 나무망치 소리”로 환치換置된다. 각별히 주목되는 대목은 지울 수 없는 “너의 울음은 너의 실존”이라는 구절이다. 이 때문에 “영혼의 줄을 건드리는” 뻐꾸기의 실존의 소리는 화자(시인)도 “낯선 생의 문을 열고 / 어디론가 혼자 날아가 속울음을 터트리고 싶”게 충동하는 소리가 되기도 한다.

하지만 「저녁 숲 부엉새」에서의 부엉새는 미네르바(지혜의 여신)의 어깨 위에서 날아와 목쉰 울음소리로 숲의 잠을 깨우고, 그 “거친 울음소리는 어둠의 뼈를 후려치며 / 이 옹색한 시대에 빛을 부르”지만 끝내 “외롭게 울고 있을 뿐”이라고 세상을 한탄恨歎하게 하는가 하면, “힘찬 날갯짓으로 / 내 영혼의 엉킨 숲에도 빛을 물고 날아”오기를 갈망하게도 한다.

한편, 「숨결」에서는 만개滿開한 진달래와는 대조적으로 그 나뭇가지에 초라하게 끼워진 일회용 플라스틱 김통이 박새들의 둥지임을 알고 “저렇게 따뜻한 숨결 한 점 묻어있다니 / 저렇게 연붉은 꽃잎 하나도 떨어져있다니”라고 생명의 숨결에 마음(휴머니티)을 끼얹기도 하고, 「생의 밑불」에서처럼 가로등 꼭짓점에 위태롭게 매달려 있는 까치집을 보며 “느슨한 마음이 팽팽해”지고, 까치들의 날갯짓이 생의 밑불을 되살려준다는 각성에 닿기도 한다. 그러나 이 같은 생각과 느낌들은 기실 그 대상보다는 시인의 몫이며, 아름다운 정신의 반영反影인 것으로 읽혀지게 한다.

시인의 이 같은 의식과 마음자리에는 “비운다는 건 눈이 또 열리는 것”(「무단 방뇨」) 이라는 ‘비움의 미학’이나 연못 속의 금도끼, 은도끼, 쇠도끼 증 쇠도끼를 택한 한 나무꾼이 “산으로 오를 때는 그냥 나무꾼이었지만 / 산에서 내려갈 땐 빛의 아들”(「나무꾼 생각-빛의 아들」)이라는 ‘겸허의 미덕’이 자리 잡고 있기 때문이기도 할 것이다. 또한 낙엽을 보면서

저 대지가 부르는 소리에 귀를 기울이고

몸을 낮출 뿐이다

맨 처음의 그 자리

모든 혼돈에서 벗어난 그 고요의 자리로

우리는 되돌아갈 뿐이다

흙의 피가 흐르는 그곳

그 따뜻한 가슴에 온몸을 적시기 위해

근원에서 들리는 어머니의 목소리에

우리는 조용히 대답할 뿐이다

―「낙엽 질 때」 부분

라고 자기성찰로 겸허하게 눈을 돌리듯이, 맨 처음의 그 자리, 고요의 자리였던 본향에로의 회귀의식과 “삶의 끝에 죽음이 아니라 / 죽음의 여백 끝에 삶이 붙어 있”(「여백」)다는 사생관死生觀이 자리 잡고 있으며

찬 바닥에 꿇어앉아 기도하는 사람들을 보았지

아하, 빛의 항구로 소망의 배를 띄우는 그 간절함

스스로 굽혀지고 꺾여버림으로써

그것은 저렇게 사람과 하늘을 하나로 이어주었지

―「무릎에 대한 변론」부분

라는 대목에서 읽게 되듯, 꿇어앉아 기도하는 사람들은 무릎이 굽혀지고 꺾임으로써 사람(지상)과 하늘(천상)을 잇게 되고, ‘절대자絶對者와의 일치’의 길과 “빛의 항구로 소망의 배를 띄우는” 믿음을 통한 구원의 길도 열린다는 사실을 일깨워준다.

또 다른 시각으로 보면 「구부러짐에 대한 생각」에서와 같이 예각銳角과 모서리들이 깎여 곡선으로 휘는 ‘구부러짐의 미학’, 자전거의 페달을 밟으면서 온몸으로 깨달은 건 ‘중심과 균형’(「자전거 이야기」)이었다는 ‘중심과 균형 잡기의 미학’, 춘설春雪 속에서 피는 산수유꽃들 앞에서 “혼신의 힘으로 숨을 터뜨리며 / 우주 하나를 밀어내는” 꽃잎들을 보면서 “나는 불끈, 외투 속의 햇빛을 다시 움켜잡”(「햇빛을 움켜쥐다」)았다는 ‘강인한 생명에의 외경畏敬’ 등이 여러 편에 시에 다채롭게 편재遍在되어 있다.

하지만 그의 시에는 ‘사랑의 추구’가 그 한가운데 자리매김한다. 아우구스티누스의 『고백록』에 나오는 “나의 중심은 나의 사랑”이라는 말을 차용借用하면서 “보이진 않지만 / 나를 이끄는 저 강한 사랑의 힘”(「중심을 향하여」)이라고 한 대목은 이를 단적으로 말해준다. 이 사랑은 ‘나’의 중심에 자리 잡고 있는 아가페이면서 ‘나’를 바쳐 베푸는 절대적인 사랑이다.

온몸을 숯불에 굽힌 채

모락모락 더운 김을 내는 군고구마

그 속을 먹을 때면 사랑이 어떤 것인지

조금은 알게 되리

그대여, 사랑한다는 것은

그냥 아름다운 눈부심이 아니라

내 모두를 잉걸불에 태우고 으깨는 것

그 뒤에 남는 노릇노릇한 속살 한 점을

세상으로 따뜻이 밀어내는 것이리

그러므로 진실로

군고구마의 따끈한 속살을 먹으며

사랑을 너무 쉽게 입에 올린 것이

부끄러울 뿐이네

사랑은 눈멀고 귀먹어

누군가를 위해 이글대는 불구덩이에

그렇게 모든 것을 던져야 하는 것

―「불의 사랑」 전문

여기서 칭송되는 사랑은 예수가 자신의 몸과 피를 사람들에게 나눠주듯 ‘나’를 송두리째 잉걸불에 태우고 으깨어 세상에(남들에게) 내어주며 베푸는 절대적인 사랑일 뿐 아니라 자기희생自己犧牲을 담보로 한 불같은 사랑이다. 시인은 이 같은 사랑의 확산擴散을 꿈꾸며, 한 농촌 마을 공동체와 이들을 품고 있는 풋풋하고 그윽한 자연에서 그 구체적인 모습을 목도한다. “숲과 새, 그리고 선한 농부들 / 생명의 푸른 띠로 서로의 가슴을 이은 채 / 밤이 깊으면 모두가 / 숨을 쌔근대며 곤히 잠”드는 평화로운 풍경을 따스하게 그려 보이는 「푸른 띠」가 그것이다. 이 농촌과 자연의 “생명의 푸른 띠”는 사랑과 사랑으로 이어진 세계를 감싸 안고 있다.

시인은 그런 사랑의 세계를 위하여 “돋보기가 되고 싶”고 “어둠과 죽음을 뿌리까지 겨냥하며 / 활활 태워버리는 뜨거운 초점이 되”(「뜨거운 초점」)고 싶으며, 그런 세계를 향해「시와 눈보라」에서 완강하게 노래하듯, “귀를 열고 고개 돌리면 / 창밖은 늘 어지러운 풍문들”뿐이고 눈보라가 몰아치더라도 “흔들리지 말자”는 다짐을 거듭하면서 “맑은 등 하나 책상 위에 켜 두고” 겨울밤에도 늦도록 시를 쓰고 있는지 모른다.

이 시집의 표제시 「그가 잠깨는 순간」에 그려지는 바와 같이, 그의 호주머니가 “잠 깬 사물이 숨 쉬는 존재의 작은 방”으로 그가 그 안의 사물들에 의식의 불빛을 비추는 데서부터 대승적大乘的인 행보行步로 이어져 그의 ‘비장秘藏의 열쇠’에 의해 어둡고 가파른 이 세계의 문이 밝고 따뜻하게 열리게 되는 순간을 그와 함께 꿈꿔본다.