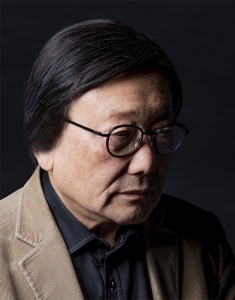

서정적 심상의 전이와 확산

―박윤배의 시세계

ⅰ) 박윤배의 시집 『오목눈이집증후군』(북랜드 펴냄)은 그의 최근 시의 현주소를 보여 준다. 그의 근작 시들은 자의식自意識에 언어들이 입체적으로 포개지고, 그 이미지들이 다른 방향으로 전이轉移되거나 변용變容되는 비구상회화를 방불케 하는 경우가 적지 않다. 언어가 언어를 부르고, 의식이 의식을 부르는 연상聯想과 분방한 상상력이 빚는 그 꿈의 공간에는 이따금 잠재의식이나 무의식까지 끼어든다. 이 때문에 현실 너머의 세계가 연출되고, 비애로 얼룩진 파토스의 무늬와 결들이 다채로운 빛깔로 번지며 확산된다.

시인은 현실과 그 너머의 세계를 끊임없이 넘나든다. 비관悲觀에서 자유롭지 못한 현실에 놓여 있으면서도 그 현실을 초월超越하려는 갈망들이 따스한 기억의 반추와 그 회복을 향한 처연한 꿈에 연결고리를 다는 양상을 띠는가 하면, ‘체념諦念 너머의 체념’으로 음각된 모습으로도 떠오른다. 때로는 자기비하와 완만한 역설적 자기성찰을 통해 그 반전反轉을 모색하며, 잃어버린 시간으로 거슬러 오르며 미지未知의 공간에 새로운 꿈을 불러 모은다.

이 같은 현실초월에의 목마른 꿈들은 가장 가까운 사이인 ‘너’와 ‘나’의 관계에서 빚어지는 갈등과 정한情恨, 끝내 하나로 아우러지지 않는 아픔을 동반한다. 또한 그로 인해 야기되는 좌절과 절망감 떨쳐내기에 안간힘을 보이기도 한다.

이성보다 감성에 기운 듯한 서정시의 외양에 긴장감이 감도는 그의 시편들은 대상(세계)을 재현하는 차원과는 전혀 다르게 관념觀念(이데아)의 세계를 선과 색채로 형상화하는 추상화抽象畵를 연상케 하는 건 언어나 이미지의 전이와 변용, 반전과 비약으로 기존질서 너머의 ‘존재의 집’들을 지향하고 추구하기 때문으로 보인다.

그의 대부분의 시가 거의 예외 없이 쉽게 읽히지 않으면서도 신선한 느낌으로 다가오는 까닭은 비유(은유隱喩)와 상징象徵에다 초현실주의 기법까지 끌어들여지고, 특유의 섬세하고 첨예한 감성과 발랄하고 분방한 언어감각, 자유로운 상상력을 포개어 놓기 때문일 것이다.

그의 시가 거느리는 의미망을 따라가다 보면 난감하고 난처해질 때도 적지 않다. 사물의 명명이 다른 사물에 전용되는 명명으로 전이되고, 그 전이에 의해 의미가 바뀌고 확산되는 ‘의미의 변질작용’이 빈발頻發하는 데다 원관념과 보조관념 사이의 유추類推의 거리가 먼 경우도 허다하기 때문이다.

그러나 이 같은 그의 은유들은 어디까지나 그 의미망들이 무리 없는 질서 속에 놓여 있다. 나아가 이미지가 관념을 암시적으로만 환기喚起하는 상징기법의 구사로 드러냄과 감춤의 양면성을 보여 주더라도 찬찬히 들여다보면 의미망이 일정한 질서 속에 자리매김해 있다. 그런가 하면, 대상이 환치換置되거나 시공時空의 거리가 배제되는 가운데 언어와 이미지들이 전도顚倒되거나 무화無化되는 경우마저 없지 않다.

이같이 그의 시는 극단적인 경우 언어와 이미지의 비약이나 반전으로 야기되는 의미의 무화가 다시 새로운 의미로 변용되는 변신變身과 초월의 시학을 지향하는 초현실주의에 접맥돼 있다. 이 때문에 의미망을 풀어내기 어려우면서도 상대적으로 복합적인 표현의 묘미를 안겨 줄 뿐 아니라 즉흥적인 발상과 서정적 자아의 분방한 열림이 그런 매력을 받쳐 주고 있는 것으로도 읽게 한다.

ⅱ) 박윤배의 시는 언제나 현실에 뿌리를 두고 있다. 하지만 바라보는 쪽은 대체로 비현실적인 꿈의 세계이며, 과거(추억) 또는 미지의 공간이다. 때로는 이질적異質的인 이미지들이 충돌하거나 파격적으로 결합되면서 새로운 이미지를 빚는가 하면, 환상幻想의 세계로 비약하는 입체성을 거느린다. 이 같은 기법의 구사는 현실에 대한 비애나 아픔을 넘어서기 위한 방법론이나 현실 초월의 통로를 찾기 위한 모색의 일환으로 끌어들여지고 있다.

시인이 체험하거나 마주치는 현실은 “유리에 이마 찢던 날벌레는 / 한꺼번에 각진 창 아래 모여서 등 포개고 죽”(「각시붓꽃의 자리」)거나 바람이 엄청 불고, 그 와중에 안간힘으로 버티는 군상群像들 속에서 ‘너’와 ‘나’가 짝을 이룬 공동운명체의 관계이면서도 비애를 비켜서지 못하는 정황情況으로 부각된다.

간밤 바람 엄청 불었고 아침 테라스 간이의자들 저희들 끼리 한곳에 몰려 서로가 서로를 붙잡아주는 모습 개중 그대와 나는 테이블과 의자의 관계로바람 부는 밤을 건넜다는 사실놀랍지도 않은 본래인 것 같은운명 같은

—「관계」 전문

시인은 자신이 사는 집의 테라스라는 축소된 공간을 통해 현실을 직시直視한다. 아침에 일어나 바라보는 현실은 바람 엄청 불던 간밤의 테라스로 압축되며, 한곳에 떠밀려 있는 간이의자들에 애틋한 마음을 끼얹는 정황으로 진전된다. 하지만 시인은 실제 상황과 다르게 간이의자들이 바람에 휩쓸려 한곳에 떠밀려 있는 게 아니라 서로 의지하는 모습으로 바꿔 바라본다. 그 시간에 다른 공간에 있었던 ‘그대’와 ‘나’는 테이블과 의자의 관계로 비유되면서 그 현실을 감내했다는 안도감安堵感에 젖게 되고, ‘그대’와 ‘나’는 너무나 당연하리만큼 그런 관계라는 사실도 환기한다.

그러나 그 관계가 과연 돈독敦篤하기만 할까. 그렇지 않은 것 같다. 시인이 자서自序에 “사는 일은 뜻하지 않게, 우연 혹은 필연적으로 의미가 되는 사건들이 찾아와 너와 나의 혹은 우리라는 관계가 생겨난다. 뜻하지 않는 결별도 겪는다.”고 쓰고 있듯이, 오로지 그대로 남는 건 “따뜻한 기억이며 사랑”이라고도 적고 있듯이, 살면서 뜻하지 않는 ‘의미’들이 야기하는 관계 탓으로 갈등과 아픔에 직면直面해야 하며, 결별訣別과 사랑의 상실에 아파해야 하는 ‘이지러진 관계’를 벗어나기 어렵게 된다. 더구나 ‘너’와 ‘나’의 관계는 오랜 갈등 끝에 완전히 반대방향으로 헤어지는 비극을 맞고, 그 ‘슬픈 사랑’은 긴 그리움의 여운餘韻을 거느리면서도 회복이 불가능한 채 정한을 안겨 주기도 한다.

둘이 오래 앓으며

함께 살다 하늘로 간 사람과

땅으로 간 사람이

서로 만날 수 없어

그리워하다

눈빛 부딪친 곳에서 난다, 반딧불이

<중략>

달아나듯 떠나는 몸짓

공기를 헤집고

공기 속으로 가서

후미등을 켠 채

너울너울 사라지는

슬픈 사랑아

—「반딧불이」 부분

이 시에서 화자話者는 가까이 오래 살았던 두 사람의 비련悲戀을 자신에게 끌어당겨 그린다. 두 사람은 오래 앓으며 함께 살았으나 하늘과 땅으로 다시 만날 수도 없이 헤어지게 된 뒤 ‘내’(화자)가 ‘너’를 그리워하는 ‘어둠’(절망) 속에서 달아나는 ‘반딧불이’를 ‘너’로 환치해 바라보기에 이른다. 그 비애와 안타까움이 오죽하면 ‘어둠’(나)에게도 ‘불빛’이 필요하므로 “후미등을 켠 채/ 너울너울 사라”진다고 끌어당겨 노래하겠는가. 그야말로 애달픈 사랑노래다. 이 같은 심경心境은 “나무가 휘도록 바람 불었다”로 시작되는 시에서도 마찬가지다.

멀리 달아난 사랑아

돌아오라고

화가는 끊임없이 노랑의 언어를

가을 내내 편지로 날려보냈다

뭉클한 가슴은 휘어진 나무가

눈보라의 겨울 견딜

오기의 수액을 뿌리에 장전한다

—「화가의 연애시」 부분

화자가 “노랑의 언어”로 가을 내내 편지를 보낼 정도이며, 한겨울을 대비해 “오기의 수액을 뿌리에 장전”할 만큼이나 잃어버린 사랑이 절실하다. 게다가 “초록갑옷 뚫어낼 / 화살촉 닮은 꽃은 언제나 / 바람 오는 쪽부터 귀가 찢긴다”는 결기가 역설적으로 받치고 있기까지 하다. 시인은 급기야 “너는 나로부터 자유로워져야 하고 / 나는 눈곱만큼도 그리워하지 않을 거니까 // 안녕 잘 가,라는 인사는 / 되도록 해맑게 웃으며 해야겠지”(「아름다운 거짓말」)라는 역설을 하기도 하며,

흐르는 물이거나 고인 물에게

던진 꽃은, 잠시의 아픔

나비와 새와 구름이 밟고 건너가고

소를 모는 사람이 또 건너간다

다 건네주고 나면

다리마저 건너간다

—「물꽃 1」 부분

고 애써 초연하려고도 한다. 여기서는 물과 꽃이 인격체로 격상(활유活喩)돼 있으며, ‘물 위의 꽃’(물꽃)은 나비와 새와 구름은 물론 소를 모는 사람까지 밟고 건너는 ‘다리’가 되고 있다. 은유와 상징, 초현실주의의 기법들이 어우러져 있기도 해 입체적인 시적 묘미가 증폭돼 있는 시의 한 예다. 이 같은 기법은 강약의 정도 차이는 있으나 거의 모든 시에 관류한다고 해도 틀린 말은 아닐 것이다.

ⅲ) 그는 일상인으로 살면서 이랑져오는 파토스들을 진솔眞率하게 내비치면서도 그 외양의 장치는 현란할 정도로 수사의 옷을 입혀 놓기도 한다. 스스로를 “무료한 물살”(「야이새끼야」)이라고 비하하거나 “구멍이 구멍 난 상에 둘러 앉아 / 구멍밥을 먹”(「저녁의 혼밥」)던 궁핍 속에서도 따뜻한 기억으로 남아 있는 옛날을 회상하며 혼자 밥을 먹다가 “구멍만 남아 구멍을 생각하며 / 훌쩍훌쩍 울다가 // 펑펑 운다, 눈구멍 헐겁도록”(같은 시)이라는 외로움을 솔직하게 토로한다.

‘더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라.’라는 말이 회자膾炙되듯, 연중 가장 풍요로운 한때인 한가윗날에도 홀로 “울퉁불퉁 양은냄비로 앉아서 / 저녁 라면을” 끓이며, ”칼이 믿었던 달에게 썰려서 / 달이 무릎 꿇는 날까지 기억될 / 쉰여섯 살 한가위 식탁”(「달요리」)이라고 ‘양은냄비’와 ‘나’, ‘칼’과 ‘달’이 전도되는 장면을 제시하면서 삶의 비애를 곡진하게 떠올려 놓는다. 이 같은 파토스는

근래 내가

가장 슬펐던 일은

슬퍼도 꿈적 않는 슬픔을

들여다본 일

애인의 물기 마른 음모였던 것

보이지 않는 몇 개의

본적 없던 몇 개의

퍼석함을 뽑아낸다 해도 그 자리 솟구칠

파르테논 신전

대리석 기둥 같은

오늘 같은

흰 털

—「적요 1」 전문

이라고 묘사되면서 그 절정絶頂에 다다르고 있는 느낌이다. 더구나 이 시는 데페이즈망 기법처럼 이질적이고 불연속적인 이미지들을 결합시키고, 그 비약을 통해 비애의 감정을 극대화해 보인다. 말장난 같이 가장 슬픈 게 슬퍼도 미동조차 없는 슬픔을 들여다본 일이라고 하지만, 여기에는 기실 지독한 역설이 자리매김해 있다고 봐야 한다. 이 역설은 슬픔의 무화를 통한 슬픔의 극대화에 다름 아니기 때문이다.

뿐 아니라 이 시는 길지 않는 문맥 속에 불연속적인 이미지와 연상이 꼬리에 꼬리를 물듯 어우러지면서 낯선 세계로 전이돼 새로운 창조적 이미지를 길어 올린 경우라 할 수 있다. 그 ‘극대화된 슬픔’은 ‘애인의 물기 마른 음모⟶보이지 않고 본 적 없는 몇 개의 퍼석한 털⟶그 털을 뽑아내면 솟구칠 폐신전의 대리석 기둥⟶그 오늘 같은 흰 털’로 이어지고 비약되면서 ‘적요寂寥’의 민얼굴을 부각시키고 있다. 다시 말해 시인의 가장 슬픈 일은 ‘쓸쓸하고 고요함’이라는 메시지다.

표제시는 사람을 그리워하고 외로워하는 삶의 비애를 더욱 구체적으로 드러낸다. 시인이 작은 텃새인 오목눈이와 그의 집, 그 신드롬에 각별한 관심을 기울이는 건 자신의 처지와 무관하지 않기 때문일 것이다. 실제로도 오목눈이를 통해 자신을 들여다보고, 자신의 감정을 오목눈이에게 이입하고 투사하는 것으로 읽힌다.

날이 가물자, 지붕 배수구 물받이에 새가 짓는 집

여기저기 지푸라기 물어다가 울긋불긋

꽃 울타리도 만든다

폭우라도 내리면 저 집을 어쩌나!

그러나 사는 동안 구렁이 혓바닥 같은 비는 오지 않았고

부화된 새끼들은 날개 자라 훌훌 떠났다

빈집, 부서질 햇살만 껴안았다

혼자 남아 치밀어 오르는 울화통에

수시로 처마 끝에 나와 앉은 새

기른 정 꾹꾹 눌러 참으며 먼 하늘을 본다

그래도 참아준 비와 한 동안 살 곳을 빌려준

배수구가 고맙다

이제야 막힘의 안쪽이 시원하게 씻기도록

집을 버린 오목눈이 오목한 눈

내가 너의 눈을 닮아가니

너도 내 눈을 닮아갔다

—「오목눈이집증후군」 전문

오목눈이는 날이 저물자 사람과 가까이 살기 위해 처마에, 그것도 큰비가 오면 위태로울 지붕 배수구 물받이에다 둥지를 짓는다. 알과 새끼를 천적으로부터 보호하고 한적한 곳이 싫기 때문에 모험도 감수하려는 속셈에서였는지도 모른다. 더구나 그 위태로웠던 둥지는 비좁기 때문에 새끼들이 자라면 함께 살 수마저 없어 둥지 밖에서 키우다가 떠나보내야 한다.

시인도 이제 그런 빈집에서 형체도 없는 햇살이나 껴안으며 안도安堵하기도 하고 울화가 치밀 때도 없지 않지만, 지난날에 대한 그리움과 정한들을 눌러 앉히며 겸허하게 감사하기도 한다. 게다가 오목눈이가 그렇듯이 그 집을 떠나 오목한 눈을 뜨고 있는 지금 시점에서 그 상호동질성을 신드롬으로 들여다보고 있다. 눈물겨운 자기성찰이 아닐 수 없다.

시인으로서의 삶은 일상인으로서보다 더욱 처절하다. 시를 쓰면서 사는 자신을 “집은 불타고 / 꾸역꾸역 사는 일은 모멸이어서 / 수치를 씹고 또 씹어 / 흰 꽃을 피”( 「시인」)운다고 자학自虐하는가 하면, 「시비詩碑」에서 토로하듯이 “빗물이 닿으면 지워질 시를 / 하늘에 열어두”며 “시를 어디에 새길까”를 고민하다가 “발가락으로 쓴 내 시 / 우울의 턱수염을 포갤 / 비의 하느님을 불러 / 이유 없이 풍화하는 서글픔을 / 괜찮아, 괜찮다며 / 조곤조곤 들려주고 싶다”는 자기희화화戱畵化로 발길을 옮기기도 한다. 이 같은 처절함은 시인으로서의 소명의식이 그만큼 치열하고 그 열망도 뜨겁다는 역설적 방증傍證이라고 봐야 할 것이다.

서사구조의 다소 긴 시 「새의 지붕에 시의 깃발을 걸다」도 같은 맥락에 놓이는 시로 그 강도가 더 높다. 시인은 새를 ‘공중을 흔들다 낡아진 깃발’로 바라보며 그 새가 유리창에 부딪쳐 크게 다치는 장면을 목도한다. 또 이웃 식당 지붕 위로 날아가 죽어 ‘손바닥만 한 얼룩’으로 남은 것도 보게 되며, 며칠 뒤 그 흔적마저 다 지워진 걸 보고 연민과 비탄悲歎에 젖으면서 그 ‘공중을 흔드는 깃발(새의 소멸)’에다 본인의 ‘시의 깃발’을 포개어 바라보고 있다.

새의 장례를 거든 것은 햇살과 바람과 비였고

까마득히 높은 어디쯤 있을 새의 지붕에

돌아오라고 울부짖는 세 번의 곡성에 불과한 내 시는

당신의 기억 속 얼마나 오래

깃발로 남아 펄럭일까

—「새의 지붕에 시의 깃발을 걸다」 부분

자신의 시가 산화散華해 버린 새의 지붕을 향해 돌아오라고 보내는 세 번의 곡성哭聲에 불과하다는 자괴감自愧感은 그 반대의 상황을 향한 열망에 다름 아닐 것이다.

ⅳ) 박윤배의 봄과 꽃을 주제로 한 시는 다분히 즉흥적이고 즉물적이다. 경쾌하고 발랄하며 원초적인 감각이 두드러지는가 하면, 분홍빛과 붉은빛이 주조를 이루면서 선정적煽情的이고 관능적官能的인 분위기가 고조돼 있기도 하다. 서사구조로 유장한 흐름을 보여 주는 시편들과는 달리 문채가 간결하고 묘사에 기울어져 있으며, 잃어버린 꿈을 불러일으키는 생동감이 넘쳐난다. 시인의 감각이 밝게 열릴 때의 또 다른 면모를 유감없이 보여 주는 경우라 할 수 있다.

머지않아

꽃신 신고 걸어올 봄을

먼저 입에 문 파랑새는

벙어리 냉가슴

앓는다

“언제까지 너 분홍일래

좀 짙어지면 안 되는 거야“

머릿속의 생각

새가 꼼지락 발가락으로

정수리에 쓰자

알아들은 소녀는

감춰둔 부끄러움

발등까지 가볍다

—「분홍 침묵」 전문

봄이 오는 기미와 그 모습을 아름답게 묘사한 시다. 봄이 꽃신을 신고 온다든지, 그 오는 봄을 파랑새가 먼저 입에 물고 벙어리 냉가슴을 앓는다는 묘사는 참신하다. 새가 ‘꼼지락 발가락’으로 소녀의 정수리에 분홍보다 더 짙어지라는 표현과 그 메시지에 소녀의 발등까지 가벼워진다는 표현은 그야말로 점입가졍漸入佳境이다. 토씨와 술어 생략, 파격적인 연 갈이 등으로 긴장감을 돋우고 그 완급을 적절하게 구사하는 점 역시 돋보인다.

이 같은 묘사의 묘미는 「바람의 붓질」에서 봄꽃이 무조건 어둡고 습진 그늘을 찾아 온 천지에 등불을 걸어 잃었던 꿈을 다시 꾸게 한다든가

봄은, 분홍 속옷

엿보는

새의 부리도

젖어 있다

—「봄의 꼬리」 부분

는 표현은 극히 부분적인 예에 지나지 않는다. 이와는 대조적으로 황혼 무렵의 진달래를 향해서는 “찔끔 흘리는 너의 꽃물에 / 내 발등도, 서쪽의 집 너의 울타리도 // 서러운 분홍”(「진달래」)이라고 그리고 있으며, 생명력의 절정인 꽃이 “등을 보이면 등에 올라타고 / 앞을 보이면 가슴에 올라탄다”(「탓에」)고 한다.

또한 같은 시에서 온천지가 ‘간지럼’이므로 사랑하지 않을 수 없다는 데 그치지 않고, 꽃을 여자에 비유해 “쇄골 깊은 여자를 보면 / 사타구니가 궁금해져 // 꽃무늬 풍등치마 그녀 몸에 / 후다닥 갇히고 싶지”(「꽃치마 감옥」)라고 거침없이 내닫기까지 한다. 관능적이고 선정적인 뉘앙스는 양귀비꽃에 착안着眼하면서도 매한가지다.

보드랍게 벌린 꽃잎

당唐 현종의 여자도 저리 붉었으므로

밤낮 위로가 되었을 것이다

단단히 아물어진 뒤

경계해야 할 좁쌀 가두어 오목한

솥의 안쪽은

함부로 벌리지 말았어야 했다

—「앵속罌粟」 부분

양귀비꽃을 당나라 때의 양귀비와 겹쳐 바라보며, 그 자태를 감각적으로 짜릿하게 묘사한다. 꽃그림을 보고 쓴 듯한 「궁금한」도 같은 맥락의 시다. 산수유 열매를 등 뒤의 국화 몰래 앞가슴 드러낸 소녀로 비약해서 바라보며 “양 볼은 물론 입술이며 / 눈동자까지 붉다 // 잘 익은 산수유 열매를 / 만지작거리듯 / 손의 위치는 / 아쉽게 잘라먹은 / 그림의 하단”이라고 화폭에 없는 장면으로 상상을 유도하는 대목이 예사롭지 않다.

ⅴ) 어쩔 수 없어서일까, 필연必然 때문일까. 시인은 지금 가장 많은 시간을 보내고 있는 삶의 현장인 현실 속으로 돌아와 자신과 주위를 돌아본다. 지난날을 회상하거나 그 무상無常에 마음 주기보다는 주위를 돌아보면서도 자기성찰을 하고, 앞으로 나아갈 길을 바라보는 여유를 찾는다. 「묵언수행」에서처럼 “팔에 매달린 분홍 여자를 / 물구나무선 남자에게” 넘겨주고 뒤돌아섰는데도 등이 가벼워지고 “더 이상 묻지 말 일”이라고 마음 다지며 물러서는 ‘묵언수행黙言修行’의 길에 들어선다.

집칸도 없이 간신히 목에 풀칠하고 산다고

밥 사 달라 할까봐, 불러도 돌아보지 않더니

산간벽지 화전민 강원도 아버지에게

상속받은 땅, 스키장 골프장 들어서서

백억 쯤 보상을 받아서

공기 좋고 경치 좋아 여기 산다고 소문내니

너도 나도 걸어오는 전화안부 아침저녁 밥 같이 먹자

—「가창 아이러니」 부분

는 세태에서도 관심을 내려놓으려 한다. 자연 속에서 편안해지고 자연과 더불어 “아프거나 고플 때 함께 울어주는 / 가창의 새들 곁에 두고 사니 / 여기가 천국”(같은 시)이라는 겸허한 자연인으로 새롭게 눈을 뜨면서 스스로 위무慰撫와 위안慰安의 공간을 넓히려 한다.

시인이 머무는 건물 앞의 노란 중앙분리선 너머의 골동품경매장인 ‘분주원’도 그런 소요逍遙에 한몫을 한다.

감춰두었던 허탈이라는 양식에 닿은 손끝

허무를 아는 몸의 일부는 무디어졌고

그러니 하릴없이 분주원 드나들기 시작하면서

쥐방구리 유혹의 단맛에 길들여졌다

시공을 건너와 간택 기다리는 물건들

옛 주인들 애지중지 문지르다 저절로 거뭇해졌다는

한때 분주했던 너의 출입문 벌리고 들어가

빛바랜 쓴맛의 과수댁 분첩 하나

쓸데없이 보쌈해 온다

—「분주원 간다」 부분

시인이 주방구리 되어 드나든다는 ‘분주원’은 허탈하지만 허무虛無에도 다소 무디어져 하릴없이 드나드는 곳이기도 하다. 자지만 분주원은 그 하릴없음을 채워 주는 “쥐방구리 유혹의 단맛”과 하찮은 골동품을 사오는 재미도 안겨 주기 때문일 것이다. 시인을 사실상 “양손에 / 홍시 하나씩 쥐고 / 배불리 씩씩 숨 몰아쉴 때까지 / 먹는다 / <중략> // 누가 보면 어쩌나”(「고독한」) 우려할 지경으로 외롭다.

아무튼, 내려놓고 비우고 지우는 이 마음자리에는 눈 내린 앞산의 ‘잉어등’을 바라보며 머물고 있는 가창嘉昌이 ‘천국天國’으로까지 과장되고, “몸 안에 박혀 곪은 가시들 / 수천의 뾰족함들 내려놓을 곳”(「흘러가다 보면 길이 있겠지」)으로 느껴지는 데다 “오랫동안 허공을 흐르고 흘러온 절대고수 두루미를 만나서 / 흐르는 물살을 눈감고도 내려다보는 경지”(같은 시)가 ‘체념 너머의 체념’으로 자리매김하게 됐기 때문인지도 모를 일이다. 물론 그렇게 “흘러가다 보면 길이 있겠지. 가뭇한 눈길로 바라본다.”(같은 시)는 기대감도 작용하고 있기는 하겠지만.

챙 넓은 모자 씌워주지 않아도

측백나무를 배경에 두어서

이마가 눈부신 사람

세상 근심은

둥근 몸 안에 가둔 탓에

둘둘 말은 솜이불 둘러쓰고

언제든 굴러 갈 두 개의 몸

늦은 밤 뜻밖의 전화 걸려 와도

얼굴 찌푸리지 않는 사람

아래와 위가 염주처럼 꿰인 사람

그대 숯검정이 같은 갈망에

눈썹 하나 더 그려 넣을 때

마음 빗장 조금은 열렸을 것

나는 지금 행복하다며

미끄러운 비탈의 길가에 서서

측백나무의 뿌리에게

녹을 날 기다려 몰래 몰래 건네는

물 한 모금

—「눈사람」 전문

시인의 감정이 오롯이 이입되고 투사돼 있는 듯한 이 시가 바로 자화상自畵像처럼 다가오는 까닭은 ‘왜’일까. 시인이 묘사하는 눈사람은 이마가 눈부시고 둥근 몸을 가진 염주 같으며 언제나 굴러갈 수 있고, 어떤 경우에도 얼굴 찌푸리지 않아 시인의 꿈과 같아 보여서일까.

게다가 숯검정이 같이 갈망의 형해形骸만 남았지만 쉽사리 마음의 빗장을 풀고 위태로운 비탈길가에 서서도 불행하다고 생각하지 않으며 한동안 배경이 되어 주기도 할 뿐 아니라 자신이 돌아가야 할 늘푸른나무의 뿌리가 내려 있는 땅 속에 ‘물 한 모급’ 베푸는 인격체 같이 보여서일까. 아무래도 시인이 바라는 바의 인간상을 그리는 같아 그럴 거라는 생각을 하지 않을 수 없다.

이 시에서 각별히 주목되는 대목은 ‘둥글음’의 이미지이며, 둥글음에 대한 생각이 마치 사방연속무늬처럼 퍼져나가게 되는 까닭 또한 무엇 때문일까. 시인이 둥글음은 물론 그 경계마저도 둥글다고 인식하고 있어 더욱 그런 것 같고, 나아가 그런 지향을 하는 시인의 모습을 보고 싶기 때문인지도 모르겠다.

그의 시에는 “저 둥근 경계에 나 또한 / 무심코 이끌린다”(「풍선나무」)는 대목이 있고, “모서리가 / 이유 없이 싫어 / 둥근 섬에 올랐다 // 섬은 분청의 막사발”(「둥근 경계」)이라거나 “달과 지구와 그릇의 살갗 / 다 둥근 경계”(같은 시) 라는 구절도 보인다. 시인이 궁극적으로 추구하는 이데아가 ‘둥글음’이라고 보면 틀릴 수도 있겠지만, 자꾸만 그렇게 느껴지기는 까닭을 곰곰이 생각해보지 않을 수 없다.

숨찬 구름의 발목 겨냥하던 활시위

청동검靑銅劍 휘두르던

날선 함성소리도

없다. 밋밋한 족적足跡 아쉬워 찾아간

고분군古墳群에는

시신의 뼈들 곰삭아 흔적 없다

격투로 이마에 혹뿔 솟은

아이들 몇과 발정난 개들

음지 말리고는 미끄러지듯

마을로 내려가고 있다

능陵 위를 날아 구름에 드는

나비는

좀 더 유연해졌다

—「둥근 고요」 전문

동적動的인 이미지가 정적靜的인 이미지로 회귀하는 모습을 둥글음의 시각으로 형상화하고 있는 이 시는 둥글음의 의미를 다각적으로 생각해 보게 한다. 우리(인간)는 둥근 데(아기집)서 태어나 둥근 데(무덤)로 돌아가게 마련이다. 모든 생명체의 근원은 둥근 형상을 하고 있으며, 인간의 생명력도 둥근 것들(곡식 등)에 의해 유지될 뿐 아니라 정신적으로도 궁극적으로는 둥글음(완성, 성취)을 지향하게 된다. 이 때문에 둥글음은 이 세상 모든 것의 알파요 오메가라 할 수도 있을 것이다.

‘고요’를 둥글게 관조하고 있는 이 시는 그런 뉘앙스들을 복합적으로 아우르고 있는 것으로 읽힌다. 둥근 형상들이 운집해 있는 고분군과 그 주인공들의 동적인 삶(생성)을 정적인 흔적(소멸)들과 교차해서 들여다보는 이 시는 그 지극히 적적한 곳에 아이들의 격투나 개들의 발정을 끌어들여 지극히 대조적인 장면들을 동시에 연출해 보인다. 그러나 아이들의 격투가 끝나고 개의 발정이 식듯이 결국 그 동적인 것들이 다시 정적인 데로의 회귀를 통해 ‘고요’(소멸)의 의미를 극대화하고 있는 경우에 다름 아닐 것이다.

시인은 이 시의 마지막 연에서 그 둥근 형상의 무덤 위에서 구름으로 날아가는 나비를 그 둥근 무덤 위를 날았기 때문에 유연해졌다고 보고 있다. 생성과 소멸을 아우르는 윤회輪廻도 둥글음 그 자체겠지만, 그럼에도 불구하고 둥글음의 추구는 거듭될수록 인간의 정신을 깊으면서도 높게 끌어올려 줄 것임은 자명해 보인다.

「둥근 고요」를 이 글의 말미에 인용해 본 건 시인이 지향하는바 ‘더 나은 삶에의 꿈’과 그 유연성 돋우기에 주어지는 것 같고, 여전히 치열하면서도 원숙한 경지에 다다른 모습을 보여 주기 때문이기도 하다. 김윤배의 시가 둥글게 거듭 진화하기를 기대해 마지않는다.