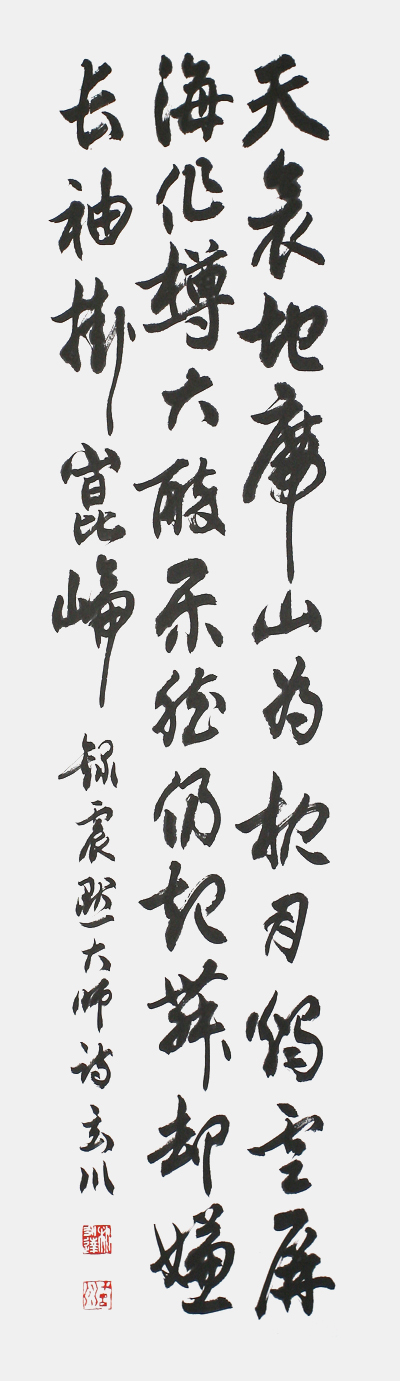

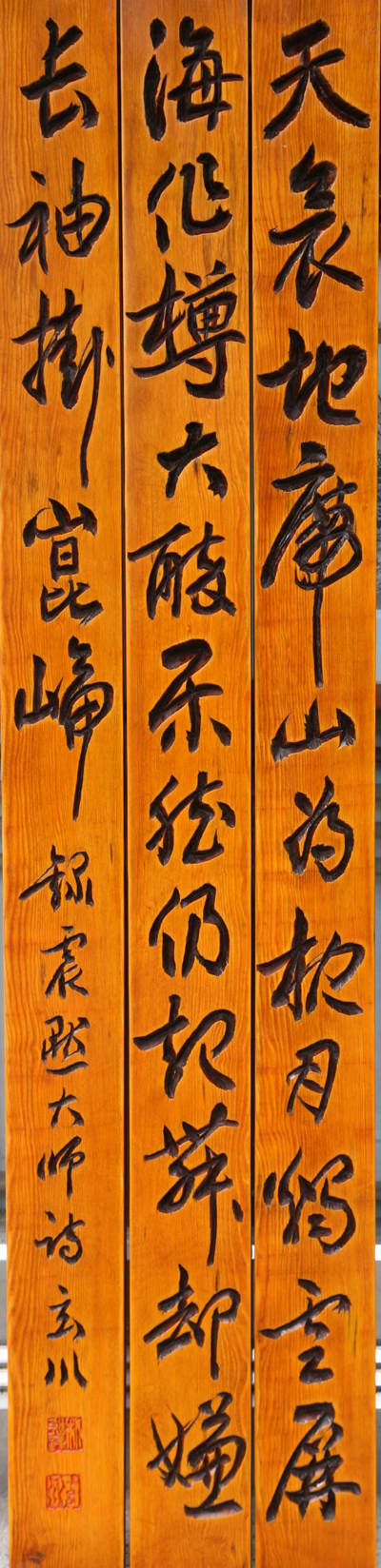

震黙大師詩

天衾地席山爲枕 月燭雲屛海作樽

천금지석산위침 월촉운병해작준

巨然大醉仍起舞 却嫌長袖掛崑崙

거연대취잉기무 각혐장수괘곤륜

하늘은 이불 삼고, 대지를 자리 삼고, 태산을 베개 삼아

달은 촛불이요, 구름은 병풍으로, 바다를 술통 삼아

크게 취해 돌연히 일어나 춤을 추니

행여 긴 소맷자락이 곤륜산에 걸릴까 염려되는구나.

沙彌가 된 一玉

진묵의 아명은 일옥(一玉)으로 일찍이 아버지를 여의고 7세 때에 어머니 조의씨(調意氏) 손에 이끌려 전주 봉서사(鳳棲寺)에 출가하였다.

봉서사는 당시 꽤나 큰 사찰로서 칠순을 갓 넘긴 희(希) 노장이 주석하고 있었다. 희 노장은 봉서사 주지 직을 지낸 학덕이 높은 스님인데, 성질이 괴팍하여 시봉(侍奉)이 붙어나질 못하고 거처하는 방의 불도 손수 때야 했고 세끼 공양도 매번 스스로 큰 방에 나가서 발우로 받아먹었다.

산중의 삼직스님들이 이를 안타깝게 여기고 나이 어린 사미를 골라 시봉으로 보내주면 번번이 거절했다. 이럴 때마다 거절하는 이유를 물으면, “내 시봉은 미구에 올 것이다.”라는 말만 되풀이했다. 이 말은 3년 전부터 계속 반복하는 말이었다.

그러던 어느 날 주지 대월(大月)화상이 아침 공양 때 희 노장에게 간밤의 꿈 이야기를 했다.

“간밤에 우연히 한 꿈을 꾸었는데, 석가모니불께서 천 이백 대중을 거느리시고 우리 절로 올라오시는 것이었습니다. 이 꿈이 길조인지 모르겠습니다.”

희 노장은 말했다.

“허, 상서로군! 큰 상서지요!”

아침 일찍부터 대중들은 귀한 손님이 온다고 하여 도량을 쓸고 닦고 법석을 댔다. 이날따라 까치 떼들이 수 십 마리나 날아와 삼삼오오 떼를 지어 종일토록 지저귄다. 그러나 저녁 공양을 마치고 인경이 울릴 때까지도 아무런 기척이 없었다. 대중은 하릴없이 각 법당에서 예불을 마치고 대웅전 큰 법당에 모여 예불을 드렸다. 이윽고 예불이 끝나고 대중은 대웅전을 차례로 나오는데, 대웅전 마당에 칠팔 세 되어 보이는 동자가 대웅전을 향해 합장하고 서 있었다. 대중의 눈은 일제히 동자를 향했다.

동자 앞으로 다가간 법무(法務)스님이 물었다.

“너는 어디서 왔느냐?”

“예, 저의 집에서 왔습니다.”

동자는 또렷또렷하게 대답했다.

“그래? 너의 집은 어디냐?”

“만경현 불거촌이옵니다.”

“네 이름은 무엇이며, 몇 살이나 되었느냐?”

“이름은 일옥이고, 일곱 살입니다.”

이 광경을 지켜보던 대중은 웃으며 떠들어 댄다. 하루 종일 기다린 상서로운 꿈의 결과가 겨우 일곱 살 된 동자 한 명에 불과 했던 것이다. 학인들은 뿔뿔이 흩어지고 동자 곁에는 희 노장과 주지 대월화상만 남았다. 주지스님이 물었다.

“여기 어떻게 왔느냐? 혼자 오지는 않았을 터이고.”

“어머님이 일주문 밖에 까지 데려다 주셨습니다.”

“그래? 너 혼자 들어가게 하고 모친께서는 되돌아 가셨구나. 여기에 어인 일로 왔느냐?”

“예, 부처가 되려고 왔습니다.”

“허허, 깜찍한 동자구나. 그래, 어떻게 하면 부처가 될 수 있다더냐?”

“글쎄요? 하긴 제가 본래 부처인데 아직 사람들이 몰라주거든요.”

“허허. 네가 본래 부처님이었다면 어째서 지금 어린 동자중생으로 있는고?”

“중생과 부처가 둘이옵니까?”

“너는 대체 누구한테 그런 말을 배웠느냐?”

“스님은 숨 쉬는 것을 누구한테 배우셨는지요?”

희 노장과 주지스님은 어린 동자의 말에 그만 할 말을 잊고 크게 웃을 따름이었다. 희 노장은 일옥을 자기 방으로 데리고 들어갔다.

“그래, 먼 길을 오느라고 시장하였겠구나. 들어가서 저녁 좀 먹으렴.”

이렇게 하여 희 노장의 시봉(侍奉)이 되어 서방산(西方山) 봉서사에서 사미(沙彌)의 길을 가게 된다. 처음 일옥에게 주어진 일은 대웅전 상단, 중단의 향화와 다기를 올리는 소임이었다. 그리고 저녁 예불 후에 법당 앞에 장명등(長明燈)을 밝히는 것이었다.

그런데 법당 안에 향과 다기를 올리는 일은 문제가 아니었으나, 장명등은 어린 일옥이 불을 밝히기에는 너무 높았다. 주지스님은 일부러 그 일을 맡긴 것이다. 영특하고 비범한 일옥이 어떻게 그 일을 하는지 지켜보기 위해서였다. 그러나 일옥에게는 그 일이 아무 문제될 것이 없었다. 다른 동료인 선우(善友)와 법희(法喜) 두 사미를 데리고 한 사람은 엎드리게 하고 그의 등에 올라서서 불을 밝혔다. 그리고는 그 대가로 두 사미에게 불경의 모르는 글들을 속 시원하게 가르쳐 주는 것이었다.

일옥은 사실 지난 두 해 동안 절에 있으면서 경전과 어록 등을 대충대충 배우고, 또 읽는 둥 마는 둥 하고는 사미계를 받은 후에는 책을 펼쳐보지도 않았음에도 불고하고 다른 사미들의 글을 가르치고 있었다. 사미들은 글을 미리 익히지 않으면 중강(中講)스님에게 혼이 나기 마련이기 때문에, 일옥은 이들 사미들의 글을 가르쳐주면서 서로 상부상조하고 있었던 셈이다. 참으로 영특한 일옥이었다.

일옥에게 또 신중단(神衆壇)에도 향을 사루고 예배하는 소임도 맡겼는데, 이 일을 맡긴 지 얼마 되지 않아서 주지스님은 또 꿈을 꾸었다.

“부처님을 받들어 모셔야 하는 것이 우리들 소신(小神)이 해야 할 일이온데, 어찌 감히 부처님의 절을 받을 수가 있겠습니까? 제발 다시는 부처님으로 하여금 새벽과 저녁에 예향(禮香)하지 않도록 하여 주십시오. 그리하여 몸 둘 바를 모르고 있는 소신들로 하여금 편안하게 지낼 수 있도록 하여 주십시오.”

주지스님은 매우 기이하게 여겨 그 다음날로 바로 일옥에게 그 일을 맡기지 않았고, 이 일이 있은 후 절의 대중들은 “부처님이 다시 태어 나셨다.”고 하여 일옥 사미를 ‘작은 부처님’으로 생각하였다.

일옥이 봉서사에 온지도 어언 팔년이 지났다. 나이도 이제 열다섯이 되었다. 어느 봄날 일옥은 채마밭에서 점심 공양을 위해 상추를 솎고 있었다. 상추를 솎던 일옥은 문득 남쪽 하늘을 응시하다가 표정이 달라졌다. 갑자기 일옥은 상추바구니를 들고 우물 쪽으로 달려갔다. 그리고는 함지박에 물을 길어서 서너 번 상추를 깨끗이 씻은 후 상추를 두 손에 가득 움켜쥐고 물을 묻혀 남쪽 하늘을 향해 연신 물을 뿌리기 시작했다. 입으로는 무엇을 계속 외면서 물을 뿌려 대기를 반 시간째 계속하고 있었다. 점심 공양을 기다리던 몇몇 스님들은 참지 못하고 일옥에게 가 보았다.

“아니, 상추는 가져오지 않고 여기서 무엇을 하고 있는 거야?”

일옥은 그래도 대꾸도 하지 않고 얼마동안 계속 같은 동작을 되풀이하다가 이윽고 손을 멈추고 말했다.

“하마터면 큰 일 날 뻔 했네. 이제는 수습이 되었을 거야. 글쎄, 방금 해남 대흥사에 불이 나서 불을 꺼주었지요.”

대중들은 그 이야기를 듣고 기이하게 생각하기도 했고, 또 한편으로는 대중의 점심공양을 그르친 잘못이 있어 경책도 하려고 하였다. 다른 사미가 만약 그랬다면 아마 그 자리에서 크게 혼이 났을 것이지만, 평소 일옥의 비범함을 알고 있고 또 희 노장을 모시는 시봉에게 함부로 할 수도 없는 처지인지라 사실 여부를 확인하기로 했다. 희 노장은 벌써 팔순이 넘어 병석에 누운 지가 오래되었다. 얼마 더 살지 못할 것을 일옥은 가까이에서 시봉하면서 짐작하고 있었다.

이튿날 젊은 스님 둘을 뽑아 해남 대흥사로 보내는데, 일주문 밖에서 일옥이 미리 기다리고 있었다. 그리고는 희 노장의 부고장을 대흥사로 전해달라고 했다. ‘아직 입적도 하지 않은 스님의 부고장이라니?’ 스님들은 아연하게 생각했다.

“스님들이 대흥사에 닿는 날 정오에 입적할 것입니다. 그리고 스님들은 단오 날에나 대흥사에 닿을 것입니다.”

스님이 부고장을 열어 보니 ‘음 오월 오일 오시에 입적하심.’이라고 적혀 있었다. 그리고 해남 대흥사는 여기서 사백 여리에 달하여 나흘이면 갈 수 있는 거리인데, 열흘이 걸린다고 하니 믿을 수가 없었다.

“우리를 너무 무시하는군. 얼마 전 한양에도 열흘에 갔다 왔는데...”

일옥은 말없이 빙그레 웃기만 했다. 두 스님은 어쨌든 대흥사로 출발했다. 두 스님이 정읍과 장성을 잇는 갈재[蘆嶺]를 넘어가다가 그만 큰 비를 만났다. 억수같이 쏟아지는 빗속에 어쩔 수 없이 산막에서 꼬박 나흘을 비가 그치길 기다렸다. 또 영산포에 이르자 불이 불어난 영산강을 건널 배가 없어서 또 하루를 지체하게 되었다. 겨우 강을 건너 허겁지겁 두륜산 어귀에 당도하니 단오 날 한낮이 되었다. 두 스님은 일옥의 말을 무시한 것을 뉘우치며 정오가 조금 지나 대흥사에 당도하여 주지스님을 찾아뵙고 그동안의 자초지종을 여쭈었다.

그 스님들의 말을 다 듣고 난 주지스님은 연신 탄성을 내면서 말했다.

“거참, 신기한 일이오. 틀림없이 지난 음 사월 스무 닷새 날 사시에 불이 나서 대중이 불을 끄느라고 정신없이 뛰어다녔는데, 불길이 하도 거세어서 불길을 잡지 못하고 우왕좌왕하던 때에, 난데없이 북녘에서 맑은 하늘에 먹구름이 몰려 와서 우리 절에만 비가 쏟아져서 겨우 불을 끌 수 있었다오. 더욱 이상한 것은 그날 밤에 온 대중이 같은 꿈을 꾸었는데, 제석보살님이 나타나서 하늘에서 큰 소리로 외치기를, ‘대흥사 불을 끄신 분은 석가여래시니라!’라고 하시었습니다.”

그 말을 들은 두 스님들은 놀라서 입을 다물지 못했다. 그리고는 일옥이 준 부고장을 내밀었다. 서둘러 대흥사 주지와 일행이 봉서사에 도착하여 보니 과연 단오 날 정오에 희 선사는 서쪽을 향해 가부좌를 하고 입적하였다.

<출처 : 심지원 유광수 원장의 진묵대사 이야기중에서... >